Kieslaichende (lithophile) Fische zählen zu den am meisten gefährdeten Fischarten im Salzkammergut. Die Fische bei uns sind auf kiesige Fließgewässer angewiesen, um sich erfolgreich fortzupflanzen. In vielen Gewässern fehlen kiesige Gewässersohlen mit ausreichender Laichplatzqualität. Kiesbänke verschlammen, das ehemals durchströmte Interstitial verstopft und Verfestigungen treten auf. Ursachen hierfür sind vor allem der Mangel an Geschiebenachschub, fehlende Umlagerungen und eine geringe Gewässerbettdynamik, sowie erhöhte Schwebstoffmengen.

Bau und Sanierung von Kieslaichplätzen

Um für mehr Kieslaichplätze zu sorgen, müsste man daher unsere Flüsse und Bäche renaturieren. Sie bräuchten Platz, um über die Ufer treten zu können und um Kies umzulagern. Stauhaltungen,

Befestigungen und Sohlschwellen sollten deshalb entfernt werden. Zusätzlich würde eine Reduzierung der Schwebstoffeinträge aus der Landnutzung für eine längere Funktionsdauer der Kieslaichplätze sorgen.

Diese Veränderungen sind in unserer dicht bebauten Kulturlandschaft nicht überall und vor allem nicht von heute auf Morgen zu verwirklichen. Trotzdem kann den Kieslaichern geholfen werden, denn ihre Laichplätze lassen sich restaurieren.

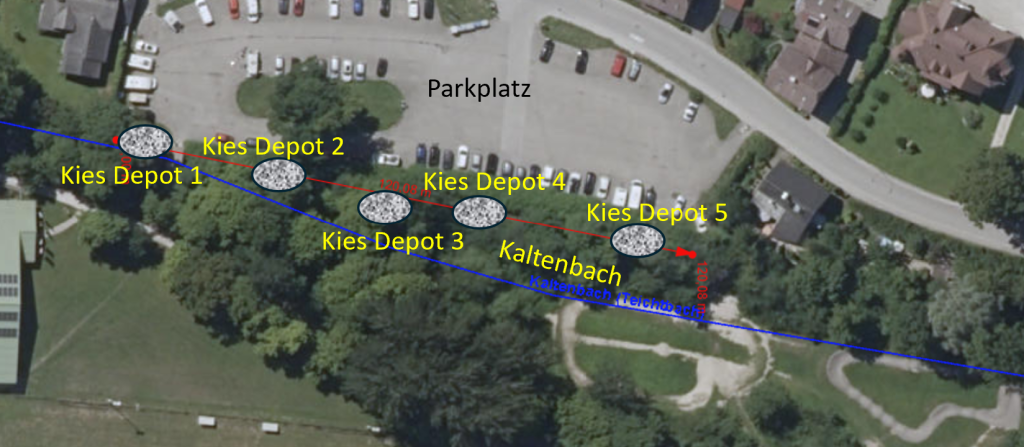

26. März 2025 – Einbringung von 12 Tonnen 16/32

Welche Bäche kommen für eine Laichplatzrestaurierung in Frage?

Nun ergab sich die Möglichkeit

Im Salzkammergut sind die meisten Zubringerbäche stark geschiebeführend und in diesen Bächen braucht man auch keinen Schotter einbringen. Hier wird bei höherer Wasserführung, oft mehr Schotter abtransportiert wie uns lieb ist. Mit dem Kaltenbach, Sulzbach, Miesenbach und Radaubach haben wir jedoch drei Bäche die mit Geschiebe nicht so gesegnet sind und wo wir, sowie sich die Möglichkeit ergibt , durchaus Kies-Injektionen brauchen können.

Es gibt jedoch ein paar Bäche im Salzkammergut die eher der Flysch Zone am Nordrand der Alpen und nicht aus dem Hochgebirge sondern eher aus den sanfteren Hügel im Ischl Tal entspringen. Der Kaltenbach ist ein typisches Beispiel. Er entspringt im Wiesengebiet oberhalb von Bad Ischl und es gibt sehr wenig Geschiebebewegung und viele Bereich des Kaltenbach sind stark kolmatiert. Daher ist es wichtig und auch wo auch die Zufahrt möglich ist, Kies-Depots anzulegen und damit Laichplätze zu schaffen.

Daher habe ich in Hinblick auf Laichplatzsanierungen, in verschiedenen Gewässerabschnitte vom Kaltenbach ein Auge, um Verbesserungsmaßnahmen durchzuführen. Speziell wenn es Aufsteiger aus der Ischl oder aus der Traun gibt, die zum Laichen in den Kaltenbach aufsteigen bzw. gibt es im im Bach selbstverständlich ausreichende Bestände an Elternfischen die im entsprechenden Abschnitt vorkommen.

Wie geht man vor?

Man verändert mit der Einbringung des Schotter die Strömung, die Substratqualität und geringfügig Sohlform so, dass sich die Kiesbank für das Laichen von Fischen eignet.

- Strömung: Kieslaicher brauchen bei Mittelwasser Strömungen zwischen 0,4 und 1 m/s.

Sind sie nicht von Natur aus vorhanden, muss man solche Strömungen durch Leitbuhnen

schaffen. - Substrat: Der Kies sollte Korngrößen zwischen rund 16 mm und 32 mm aufweisen („Pflaumengröße“), locker und unverschlammt sein. Ist solcher Kies nicht vorhanden, muss man ihn zugeben. Geeignet sind die Kieswerk-Sortierungen 16/32 jeweils gewaschen. Die ausgebrachte Kiesschicht sollte mindestens 20 cm stark sein.

- Ist Kies im Gewässer vorhanden und lediglich verfestigt oder verschlammt, so reicht es, den vorhandenen Kies zu reinigen. Dazu gräbt man den Kies im Wasser um – je intensiver, desto besser. Jeder Quadratmeter sollte mindestens zweimal umgelagert werden. Feinpartikel werden fortgeschwemmt, der saubere Kies bleibt zurück. In Flüssen geht das am besten mit einem Bagger, in Bächen eignet sich Handarbeit mit Spaten und Schaufeln.

- Sohlform und Struktur: Die Kiesbank sollte höher liegen als die umgebende Sohle und wie ein Haufen aus ihr herausschauen. So entsteht die gewünschte Rausche oder Furt. In der unmittelbaren Nähe des Laichplatzes sollten sich Unterstände befinden. Idealerweise eignen sich dazu Totholzansammlungen und überhängende Äste. Sie bieten Schutz vor Fressfeinden wie Reiher und Gänsesäger.

Je nach Größe des Gewässers werden 1 bis 5 Kubikmeter Kies im Böschungswinkel frei geschüttet. Entsprechend der Gewässerdynamik eines jeden Bachlaufs wird dies im Wechsel der Gewässerseiten beispielsweise alle 10 Meter wiederholt. Am besten wird mit einer Versuchsstrecke von 100 Metern begonnen. Entweder beobachten die Beteiligten über einen gewissen Zeitraum, wie der Bach bei wechselnden Abflüssen mit dem Kies umgeht und passen ihre Maßnahme dementsprechend an oder es werden – bei bereits vorliegenden Erfahrungen – gleich Sohlstrukturen geformt. Die hinsichtlich Platz und Struktur besten entstehen meist aber durch die Eigendynamik des Gewässers sowie den – sich hoffentlich bald einstellenden – Laichaktivitäten.

Durchführung

Laichplatzrestaurierungen können sehr kostengünstig durchgeführt werden. Bei Umlagerungen per Hand braucht man lediglich eine motivierte Truppe an Helfern mit Spaten und Schaufeln. Geeigneter Kies der Körnung „16/63 gewaschen“ kostet mit Transport rund 15 €/m³. Buhnen kann man mit ein paar Pfählen, Draht und Totholz bauen. Kiesumlagerungen per Hand erfordern in der Regel keine Genehmigungen, man sollte das Vorhaben allerdings mit den Unterhaltungsverpflichteten, den Grundeigentümern, den Fischereiberechtigten und der Wasserwirtschaft abstimmen.

Restaurieren von Bächen und kleinen Flüssen

Die Prägung und Entstehung durch die Eiszeit, gekoppelt mit der langzeitigen Dynamik des Wassers, hat eine Vielzahl kiesgeprägter Gewässer entstehen lassen. Entsprechend heutiger Vorstellungen für die Wiederherstellung heimischer Gewässer geht es primär darum – orientiert am Leitbild „Forellenbach“ – dem Bach seine „gestohlene“ Steinfraktion zurückzugeben und durch Strukturverbesserung Lebensmöglichkeiten für standorttypische Arten zurückzugewinnen.

Geringer Aufwand – große Wirkung: instream-Maßnahmen

Für die meisten Fließgewässerstrecken bestehen – es sollen „alle“ Gewässer in einen guten Zustand zurückversetzt werden bzw. ein gutes ökologisches Potenzial erreichen – meist nur die Chancen auf sogenannte instream-Maßnahmen, d.h. Maßnahmen, die im Gewässer selbst, also im Gewässerlauf durchgeführt werden können und damit keine bis kaum Flächen am Gewässerrand in Anspruch nehmen.

Mit dem Wiedereinbringen der standorttypischen Kiese und Gerölle in das Gewässer wird die Gewässersohle neu strukturiert. Es entsteht ein wertvolles Kieslückensystem, wichtiger Lebensraum und Rückzugsort für zahlreiche Wirbellose und Jugendstadien von Fischen wie beispielsweise von Äschen, Forellen und Elritzen. Diese Sohle bietet auch den charakteristischen Wasserpflanzen – die bislang dem z.B. bei Hochwässern entstehenden „Sandstrahlgebläse“ kaum etwas entgegen zu setzen hatten – dauerhafte Besiedlungsmöglichkeiten. Darüber hinaus hält die erhöhte Turbulenz die damit unterstützte Eigendynamik des Gewässers mit der Ausbildung des bachtypischen Stromstrichs die Besiedlungsflächen Sand frei, das Lückensystem (Interstitial) bleibt erhalten, wird durchlüftet und nicht durch Feinsediment zugesetzt.

Kieseintrag ist Insekten Habitat

Durch künstlich eingebrachten Kies sollten hydromorphologische Prozesse initiiert werden, um die Vielfalt an Sohlstrukturen und Fließgeschwindigkeiten zu erhöhen und so die Habitat Bedingungen für Stein-Köcher- und Eintagsfliegen zu optimieren. In unseren Projekten wird darauf geachtet, dass der Kies möglichst aus ortsnahen Kies- und Sandgruben stammte. Damit sollte eine gewisse geologische Autochthonie bewahrt werden.

Der eingebrachte Kies führte in den Gewässern zu unterschiedlichen Effekten: der Kies driftete allmählich ab, Rinnen und Aufhöhungen bildeten sich und die Fließgeschwindigkeit wechselte klein räumig. Während der Kies bei schmalen Gewässern die gesamte Sohlbreite auf einer längeren Strecke bedecken kann, ist dies bei großen Gewässern nur mit sehr großen Mengen an Kies möglich. Die Kiesbeigabe sollte daher nur in Gewässerstrecken mit höherer Fließgeschwindigkeit und geringerer Breite zum Einsatz kommen. Die Gewässertiefe (bei Mittelwasserstand) sollte zwischen 20 und maximal 50 cm liegen, um die für die Paarung Wassertiefe zu gewährleisten.

Eine Kontrolle der Auswirkungen der Maßnahmen auf das Insektenaufkommen konnte noch nicht durchgeführt werden. Sobald die Ergebnisse eines Monitorings vorliegen, wird darüber berichtet.

Im Schotter können sich die Larven von Stein-Köcher- und Eintagsfliegen am besten entwickeln. Schlammige Sohlbereiche werden zwar nicht gemieden, sie sind aber suboptimal. Das betrifft auch die

Larven von Libellen und weitere Wirbellose. Ein funktionsfähiges Lückensystem ist auch für einige

kieslaichende Fische von existentieller Bedeutung.

Restaurieren in Zeiten des Klimawandels

Beim Betrachten der heimischen Gewässer in der Landschaft aus der „Satelliten-Perspektive“ fällt ins Auge, dass sehr oft die charakteristischen Gehölzsäume – am Gewässer fehlen, von begleitenden Auwäldern erst gar nicht zu sprechen. Die ungehindert auf das Gewässer scheinende Sonne verursacht ein Überheizen der grundwassergespeisten Strecken und damit eine permanente Stresssituation für die von Natur aus diesem Lebensraum bewohnenden, Kälte liebenden Arten. Deren Anforderungen und Lebensbegrenzungen – gezeigt an der maximalen Juli-Temperatur – sind vielfach belegt.

Das Zurückgewinnen, das Wiederherstellen des naturnahen Zustands, hier die lichten Schatten spendenden, durch über die Zeit entstehenden altersgestaffelten Gehölzbestände ist ebenfalls ein wesentlicher Faktor für die Lebensraumverbesserung derartiger Fließgewässerstrecken. Am einfachsten – und am günstigsten – ist es, die Gehölzentwicklung über die natürliche Sukzession stattfinden zu lassen. Die Natur regelt den Prozess am besten selbst. Wo dies nicht möglich ist, sind Initial-Pflanzungen eine gut umsetzbare Hilfsmaßnahme. Die letzten Trockenjahre haben uns insbesondere im sommerlichen Aspekt gezeigt, wie wichtig eine gute Gewässerstruktur für das Überleben standorttypischer Lebensgemeinschaften ist.

Fischökologische Anforderungen

Aus fischökologischer Sicht ist bei der Schaffung von überströmten Kiesflächen entscheidend, dass sich deren Dimensionierung an den zu berücksichtigenden Arten orientiert. Werden Kiesdepots angelegt, ist die Lage so zu wählen, dass die Strömung bei erhöhten Abflüssen diese mittransportiert und in den strömungsberuhigten Bereichen wieder ablagert.

Prallhänge sind für Depots geeignet; an den Gleitkurven findet die Ablagerung statt. Auch durch eine leichte Aufweitung des Gewässerbetts kann eine gezielte Ablagerung initiiert werden. In Kombination mit Strömungslenkern (Buhnen) können Aktivierungen und Umlagerungen beeinflusst werden. Nach dem Eintrag ist die weitere Entwicklung in den Folgejahren – vor

allem auch nach höheren Wasserführungen – zu überprüfen.

Erfolgskontrolle

Durch gelegentliches Beobachten der Kiesbänke im Winter, wenn die Bachforelle laichen, kann man an den gut erkennbaren Laichgruben feststellen, ob die Fische gelaicht haben. Im Frühjahr muss man öfter nachschauen. Äschen schlagen ebenfalls gut sichtbare Gruben. Aufpassen lohnt sich! Denn das Laichen ist bei unseren Fischen ein Schauspiel, ganz egal ob man die Kämpfe und den Grubenbau der Salmoniden oder die Laichschwärme der Karpfenartigen beobachtet. Bei der großen Mehrzahl der im Rahmen unserer „Wildkultur-Fisch-Entwicklung“ restaurierten Laichplätze, konnte bereits eine erfolgreiche Vermehrung der Fische nachgewiesen werden.

Die restaurierten Laichplätze eignen sich zur Einbringung von Eiern und Brutboxen.

Die restaurierten Kieslaichplätze eignen sich bestens, um Fischeier einzubringen. Eier können

schon unmittelbar nach der Befruchtung eingegraben werden, im späteren Augenpunktstadium gibt es allerdings weniger Verluste. Mit Rohr, Trichter und Schaufel kann man Forelleneier direkt im Kies vergraben, am besten in rund 10 cm Sedimenttiefe. Vergräbt man mit Eiern gefüllte Brutboxen, hat man bessere Kontrollmöglichkeiten (z.B. für die Bestimmung der Schlupfrate) und schützt die Eier vor Fressfeinden.

Pflege und Entwicklung

Die Laichplätze verschlammen mit der Zeit – je höher der Schwebstoffgehalt desto schneller. Abhilfe kann nur eine erneute Umlagerung schaffen. Natürlicherweise geschieht das durch ein Hochwasser. In unseren regulierten Gewässern müssen wir manchmal nachhelfen und erneut zur Schaufel und zum Rechen greifen. In schwebstoffreichen Gewässern kann das jährlich erforderlich sein. Gelegentlich sind auch erneute Geschiebezugaben notwendig. Bei Laichplätzen, die angenommen werden, lohnt sich dieser Aufwand, denn so wachsen Jungfische nach, die sich natürlich anpassen können. Sie stammen aus dem Gewässer, sie lernen vor Feinden zu flüchten, Deckung zu suchen, die richtige Nahrung zu fressen und mit der Strömung umzugehen. Eigenschaften, an die sich Besatzfische aus der Zucht erst umständlich gewöhnen müssen.

Quelle & Ideengeber

Auf der WEB-Seite von Dr. Ludwig Tent gibt es viele Ideen für ökologische Maßnahmen. Seine Aktivitäten verfolge ich schon viele Jahre und nach seinen Vorgaben versuche ich auch bei uns kleine Renaturierungsprojekte mit großer Wirkung umzusetzen.

Dr. Ludwig Tent ist Autor von vielen Publikationen und Betreiber der Homepage:

https://www.salmonidenfreund.de/

Weitere Informationen

„Als kleines Bächlein helle, wo sich tummelt die Forelle muss diese noch über Jahre, mit viel Geduld, aushalten viele Baustellen und Zeit, bis sie von der Quelle bis zur Traun, zurück bekommt ihren Lebensraum!“