Neubau Traunbrücke Mitterweißenbach (MWB) – ein Ansuchen um wasserrechtliche Bewilligung und die Wasserrechtsverhandlung dazu fanden im Herbst 2022 statt. Es geht dabei um einen Neubau einer Brücke und Maßnahmen im 30-jährlichen Hochwasserabflussbereich der Traun. Im Detail wurde mit dem Bescheid BHGMWA-2022-699476/41-AS vom 21. Dezember 2022 folgendes bewilligt:

- Abbruch und Neuerrichtung der Traunbrücke

- Gemeindestraßenanbindung, Aufweitung der B 145

- temporäre Einbauten in den 30-jährlichen Hochwasserabflussbereich der Traun (Hilfsjoch)

- Einleitung der Brückenwässer in die Traun

- Aufweitung des Abflussprofiles der Traun

- Einbau von 5 Kalksteinbuhnen in der Traun

- ökologische Verbesserungen

- Verlegung der Ausleitestelle Watzellaubergraben

- Errichtung eines Schutzdammes

Für 3,3 Millionen Euro entsteht im Ortsteil Kößlbach in Bad Ischl eine neue Traunbrücke.

Solche Projekte bieten sich an, um auch eine fischereilichen Gewässerentwicklung und die Umsetzung der EU-WRRL zu verbessern. Wann schon ein Bagger da steht, lassen sich als „Trittbrettfahrer“ solche Ziele zeitnah mitgestalten. In Zusammenarbeit mit den verantwortlichen Behördenvertretern und den Fischereiberechtigten (ÖBF), gibt es hier die Chance und die Möglichkeit über ca. 500 Meter Flusslänge Strukturelemente eingebaut zu bekommen, Laichplätze zu optimieren und die rechtsufrige Uferzone zu gestalten. Daraus sollte sich ein WIN-WIN Situation ergeben.

Nach erfolgreichen Verhandlungen zwischen Ischls Bürgermeisterin Ines Schiller und dem Land Oberösterreich ist der Neubau der Brücke über die Traun im Ortsteil Mitterweißenbach gesichert. Das Projekte wurde auch durch einen Beschluss im Gemeinderat genehmigt. Mit dieser Maßnahme wird für die Mitterweißenbachler und Kößlbachler ein schönes Zeichen gesetzt, dass in dieser so wichtigen Angelegenheit der Verkehr, sowie auch der Hochwasserschutz in diesen Bereich neugestaltet wird und auch fischereiliche Verbesserungsmaßnahmen soll es geben.

Alte Traun Brücke Mitterweißenbach – MWB-Brücke

Termine:

- Die wasserrechtliche Bewilligung für die mit Spruchabschnitt I. d) bewilligte Einleitung der Straßenwässer in die Traun wird befristet bis zum 31.12.2112 erteilt.

- Bauvollendungsfrist: 31.12.2024

Nach 61 Jahren neue MWB-Brücke

Es war erstaunlich, in welcher Rekordzeit die neue MWB-Brücke gebaut wurde. Mitte September 2023 war es soweit und man konnte gar nicht so schnell schauen, war die alte MWB-Brücke abgerissen und die neue in Betrieb.

Hochwasser „unteren Ischler Taun“

Die Bezeichnung der Ischler Traun ist bis zur „Kösslbach Brücke“ gebräuchlich, dh. bis zur nächsten unter der Weissenbach Brücke, für uns kurz „MWB-Brücke“ liegenden Brücke und geht unterhalb von dieser in die „Ebensee Traun“ über. Für die Traun werden im Bereich der bestehenden Brücke folgende statistische Hochwasserabflüsse angegeben bzw. zur besseren Nachvollziehbarkeit habe ich diese Angaben um die Pegelstände lt. Pegel in Ebensee ergänzt.

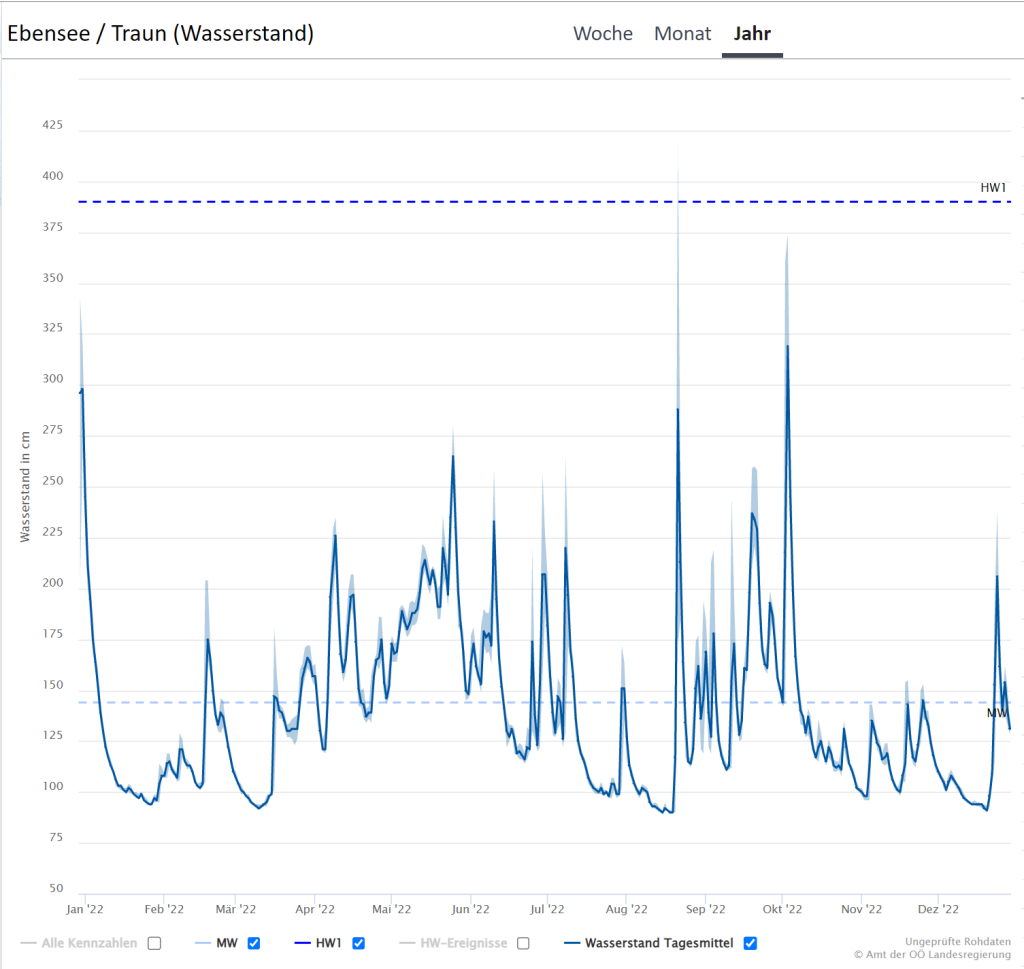

| Kennzahl | Bedeutung | Durchfluss m3/s | Pegel Ebensee cm |

| NW | Niederwasser | 79 cm | |

| MQ | Abflussjahresmittel | 56 m3/s | 144 cm |

| HQ1 | 1-jährliche Hochwasser | 371 m3/s | 390 cm |

| HQ5 | 5-jährliche Hochwasser (HW5) | 557 m3/s | 435 cm |

| HQ10 | 10-jährliche Hochwasser (HW10) | 656 m3/s | 515 cm |

| HQ30 | 30-jährliche Hochwasser (HW30) | 796 m3/s | 640 cm |

| HQ100 | 100-jährliche Hochwasser (HW100) | 968 m3/s | 705 cm |

Pegel Ebensee 2022

Zur Orientierung über die Wasserstands Führung in diesen Bereich die 2022 Auswertung lt. Pegel Ebensee.

Die Hochwasseranschlaglinien zeigen It. dem Gefahrenzonenplan der Traun für ein HQ10- und ein HQ30-Ereignis Überschwemmungen, sowohl des linksufrigen als auch des rechtsufrigen Vorlandes. Am linken Ufer wäre davon vor allem die B145 Salzkammergutstraße betroffen. Rechtsufrig reichen Hochwässer bis zur Anschlaglinien und erreichen den Bahndamm der ÖBB-Strecke, d.h. dieser wird noch nicht überströmt. Für Ereignisse der Kategorie HQ100 sind die überfluteten Bereiche vor allem rechtsufrig noch erheblich größer und es kommt zu Überflutung der Bahnstrecke.

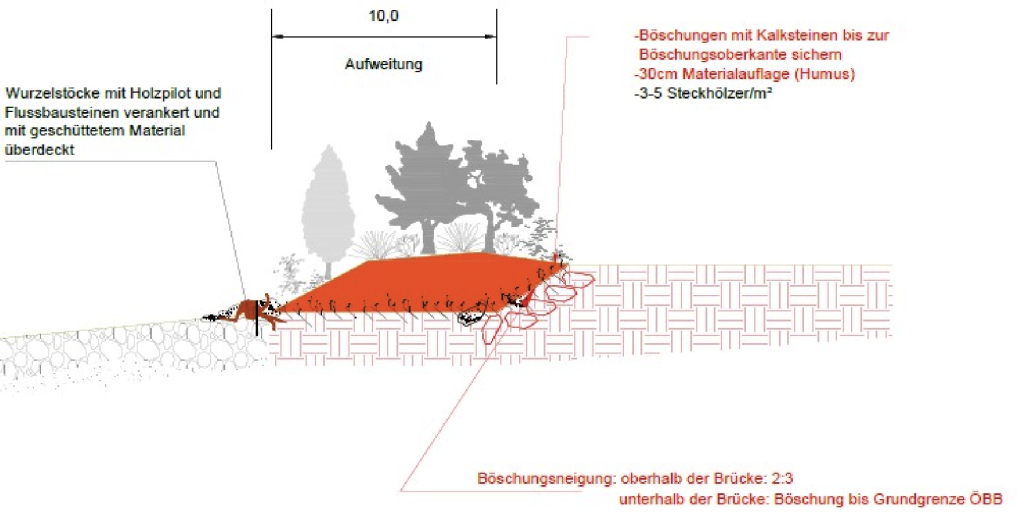

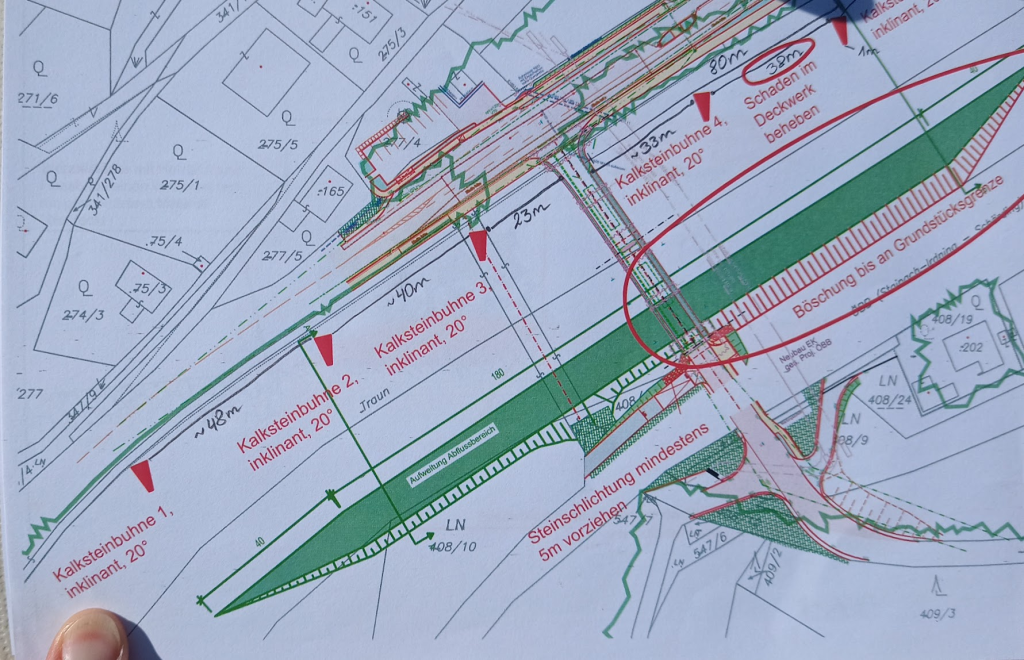

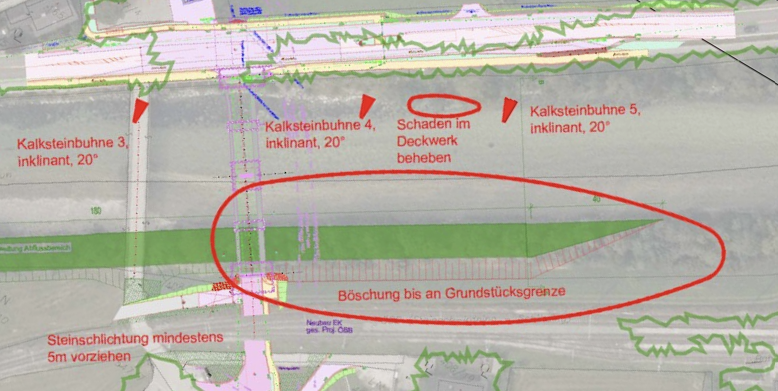

Aufweitung des Abflussprofiles

Um die mögliche Gefahr einer Verschlechterung des Hochwasserabflussgeschehens im Projektbereich durch den Bau der neuen Traunbrücke Mitterweißenbach hintan zu halten, wurde im Zuge der Projektierung eine Aufweitung des Abflussprofiles geplant. Die Ertüchtigung des Abflussquerschnittes soll durch eine Vorlandabsenkung und Aufweitung rechtsufrig auf einer Gesamtlänge von 180 m vor und nach der geplanten Brücke um 10 Meter erfolgen. Die neue Uferböschung soll dabei mit einer Neigung von 2:3 ausgeführt werden. Der Übergangsbereich zum bestehenden Vorland des Flussquerschnittes ist jeweils auf einer Strecke von 40 Meter geplant. Somit ergibt sich eine Gesamtlänge der Aufweitung des Hochwasserabflussbereichs von 260 Meter.

Fischereiliche Baudokumentation

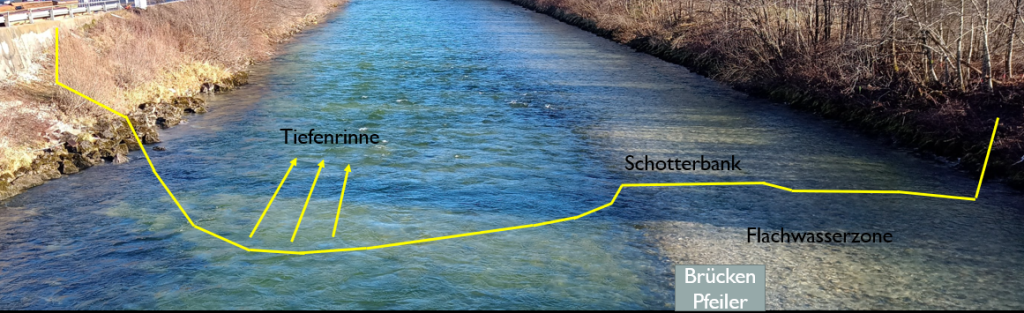

Der Projektbereich befindet sich in einem auslaufenden Rechtsbogen der Traun, die Tiefenlinie befindet sich an der orographisch linken Traun Seite, rechtsseitig oberhalb der bestehenden Brücke existiert eine ausgedehnte Schotteranlandung. Im Strömungsschatten des Mittelpfeilers der alten Brücke ist eine lange Schotterzunge vorhanden, die laut Angaben der Vertreter der Fischerei auch als Laichplatz für Äschen dient. Die Ufer der Traun sind im Außenbogen zur Straße hin massiv mit einer Mauer und einem Vorgesetzten relativ wenig strukturierten Steinsatz gesichert. Auch rechtsufrig ist eine Steinsicherung vorhanden, welche zumindest im Bereich der geplanten Uferabsenkung an die neu entstehende Uferkante zurückversetzt wird.

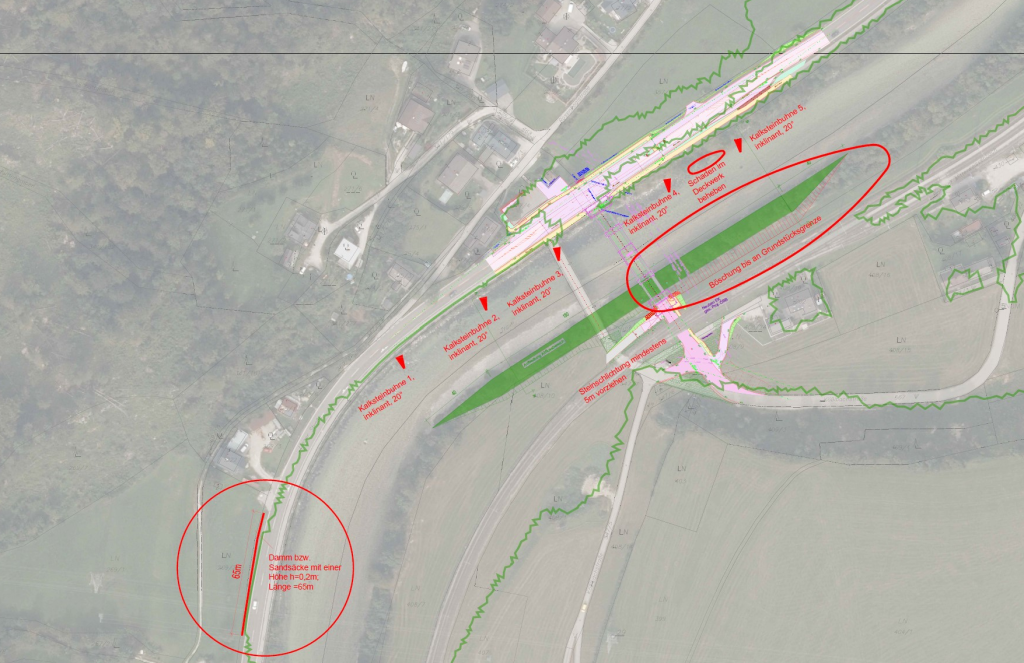

Lageplan

Der gegenständliche Projektbereich befindet sich im Detailoberflächenwasserkörper 411130038 der Traun, welcher sich von Fl-km 87,00 bis 102,50 erstreckt. Das neue Brückenbauwerk soll etwa 30 m flussabwärts der Bestandsbrücke in Fluss Km 98,677 der Traun errichtet werden.

Trittbrettfahrer für fischereiliche Verbesserungen

So wie dies auch beim Projekt „Turmölgrade“ gelungen ist, kommt uns die Baustelle bei der MWB-Brücke in unseren SÄEEP – „Salzkammergut Äschen Erhaltung- und Entwicklungs Projekt“ im Arbeitspaket IV – Lebensraum Verbesserungsmaßnahmen zu verbessern, entgegen.

Wie an nachfolgender Planzeichnung recht schön zu sehen ist, befinden wir uns hier in einer „Rechts-Kurve“ der Traun, an deren Ende die neue MWB-Brücke eingebaut wird. Bei einer Rechtskurve, ist der Wasserdruck und die Hauptströmung mit einer Tiefenzone am linken Ufer. Um den Druck und Eintiefungen aus der straßenseitigen Außenkurve zu bekommen, konnte im Zuge der Wasserrechtsverhandlung der Einbau von 5 Lenkbuhnen mitverhandelt werden. Diese bringen auf der einen Seite die Hauptströmung und die Eintiefung mehr in die Flussmitte und bilden dahinter bessere Fischunterstände als ein „Prallufer“.

Potential für ökologische Verbesserungen

Dazu kommt, dass im Zuge des Brückenneubau im Revierabschnitt Untere Ischler Traun sehr entgegen, dass diese unmittelbar zu Verbesserung der fischökologischen Gesamtsituation dienen und zu erwarten ist, dass mit den gesetzten Maßnahmen für die Äsche und auch andere Fischarten und Wassertiere, wie Eintagsfliegen, Köcherfliegen und andere Insekten, und Krebse profitieren werden, freut es uns, dass wir in solche Projekte eingebunden werden, um damit Verbesserungen für unsere Fische zu erreichen.

Nachfolgend eine Zusammenfassung der fischereilich relevanten flussbauliche Maßnahmen zu Erreichung eines besseren gewässerökologischen Zustandes und eine Erstellung einer Vorher-Nacher Dokumentation um angestrebten Verbesserungen zu dokumentieren und zu monitoren.

Generell ist im Bescheid mehrfach darauf verwiesen, dass bei den Bauarbeiten die Trübung des Wassers durch Baumaschinen auf das unumgängliche Ausmaß zu beschränken ist. Baumaschinen und Geräte sind so zu warten, zu bedienen und abzustellen, dass keine Verunreinigung des Gewässers oder des Untergrundes erfolgen kann.

Zumindest 14 Tage vor Baubeginn sind die Fischereiberechtigte und der Bewirtschafter im Projektbereich nachweislich zu verständigen.

Nachweisliche Verständigung des Fischereiberechtigten: ÖBf AG, David Nöst +43 (664) 6188914, david.noest(at)bundesforste.at und des Pächters Hurch FlyFisching Oberwimmer GmbH, office@hurch.eu mindestens 14 Tag vor Baubeginn.

Laichzeit der Äsche – März – Juni

Die Bauarbeiten in der fließenden Welle der Traun sind möglichst in einer niederschlagsarmen Zeit und bei möglichst niedriger Wasserführung der Traun sowie außerhalb der Monate März bis Ende Juni (Laichzeit- und Entwicklungszeit der Fischart Äsche) durchzuführen.

Im Bereich vom knapp oberhalb liegenden alten, gesprengten Kreuzstein liegt am Ende der auslaufenden Rechtskurve die Mitterweißenbach-Brücke. Die alte, einspurig befahrbare Brücke ist in die Jahre gekommen und soll gegen eine neue, zweispurige Brücke ersetzt werden.

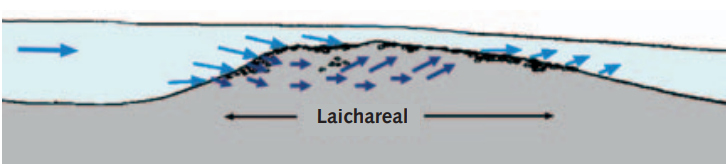

Ansprüche von kieslaichenden Fischen

Kiesbänke an Furten bieten optimale Strömungsbedingungen, weil die Eier im Kies ausreichend mit Frischwasser versorgt werden.

Quelle: Die Restaurierung von Kieslaichplätzen vom LFV Bayern.

Kieslaicher vertreten der Interstitial-laicher wie Äsche und Forelle vergraben ihre Eier im Kies. Die Eier entwickeln sich im Kieslückensystem (Interstitial) und brauchen dort eine ausreichende Frischwasserversorgung. Bei Äschen befinden sich die Eier 5-8 cm tief im Sediment, große Forellen vergraben ihre Eier in bis zu 30 cm Sedimenttiefe. Die Eier der Äschen brauchen rund 4 Wochen bis zum Schlupf. Die Interstitial-laicher stellen besonders hohe Ansprüche an das Sediment. Es muss locker, unverschlammt, gut durchströmt und während der Entwicklungszeit der Eier stabil sein.

Aufweitung oberhalb- und unterhalb der MWB-Brücke

Aufweitung des Abflussprofils der Traun auf einer Länge von insgesamt 260 Laufmeter. Die Aufweitung erfolgt durch eine rechtsufrige Vorlandabsenkung auf einer Breite von bis zu 10 m. Um den Übergang zur aufgeweiteten Fläche variabel zu gestalten und den neuen Böschungsfuß gegen Erosion zu schützen, wird eine entsprechende Sicherung mit Flussbausteinen und Wurzelstöcken, welche im Zuge der Rodung anfallen, vorgesehen. Es wird auf eine entsprechende Bodeneinbindung, zusätzliche Verankerung mittels Holzpiloten und Flussbausteinen und Überdeckung mit geschüttetem Kies-/Erdmaterial geachtet.

Oberhalb der alten Brücke

Unterhalb der alten Brücke

Im Zuge des Lokalaugenscheines konnte festgestellt werden, dass die gesamte rechte Uferböschung der Traun im Aufweitungs-Bereich mit Steinen gesichert ist. Aus diesem Grund wurde auch für die Ausbildung der neuen Böschung vereinbart, dass diese mit den vorhanden sowie zusätzlichen Kalksteinen mit einer entsprechenden Einbindung in den Untergrund zu sichern sind.

Nach einer „modernen“ Sichtweise betrachtet, bezieht man sich bei der Betrachtung eines Fließgewässers nicht nur auf den eigentlichen Wasserkörper und dessen momentanes Gerinne: sie schließt die Ufer, das Gewässerumfeld (Aue) und den von außen nicht sichtbaren Wasserfluss im Kieskörper unter der Gewässersohle mit ein. Je nach Höhe des Wasserstandes, werden die verschiedenen Bereiche überflossen und sind somit Teil dieses dynamischen Systems.

Die rechtsufrige Vorland Aufweitung und Absenkung auf einer Länge von 260 m inkl. der beiden ober- und unterwasserseitigen Anschlussstrecken an die bestehende Böschung sind als erster Bauabschnitt durchzuführen. Bis auf den eigentlichen Brückenbereich (geplante Böschungsneigung 2:3) sind die Böschungen abwärts der neuen Brücke vom derzeitigen Böschungsfuß bis zur Grenze zum Öffentlichen Wassergutes mit einer flacheren Böschung herzustellen.

Die Profilaufweitung ist im Wasseranschlagsbereich unregelmäßig mit Einbuchtungen auszuformen, wobei darauf zu achten ist, dass keine abflusslosen Mulden (Fischfallen) hergestellt werden. Der Übergang zur abgesenkten Fläche ist unregelmäßig und naturnahe unter Einbau von Wurzelstöcken zu gestalten. Die abgesenkte Fläche und die neue Böschung sind mit standortgerechten Gehölzen bzw. mit Steckhölzer zu bepflanzen. Für das Aufkommen des Gehölzbewuchses ist Sorge zu tragen.

Sohl und Uferverbauungen entfernen

Ziel: Mit einer hohen Strukturvielfalt ein reiches Angebot an Kleinstlebensräumen schaffen. Durch die Förderung des Artenreichtums geht eine verbesserte ökologische Funktionsfähigkeit einher, z.B. durch besseres Selbstreinigungsvermögen. Zudem können auch einzelne besonders schutzbedürftige Arten gefördert werden.

- Schaffung genügend breiter Uferzonen, damit Erosion zugelassen werden kann und die Ufersicherung überflüssig wird.

- Notwendige Ufersicherung nur mit natürlichen Materialien, etwa durch das Pflanzen einzelner standortgerechter Bäume am Prallhang.

- Zurückdrängen von Neophyten wie dem Indischen Springkraut.

Die Arbeiten sind im Einvernehmen und unter Aufsicht einer gewässerökologischen Fachkraft (Bauaufsicht) durchzuführen.

Profil Situation

Durch das Bauvorhaben ergeben sich ganz wesentliche Möglichkeit für diesen Revierabschnitt:

- Es werden Abflusswirksame Lenkelemente eingebaut werden.

- Mit den 5 linksufrige 7 Meter breite Buhnen wird sich die Tiefenrinne zur Mitte hin verlagern.

- Diese dienen der Hebung der Strukturvielfalt und verändert die Strömung.

- Es werden sich „Kolke“ an den Buhnen Köpfen bilden.

- Die Strömung wird stärker auf das gegenüberliegende, rechte Ufer gelenkt und führt dort zur Erosion.

- Durch die Öffnung der harten Uferverbauung wird sich rechtsufrig das Ufer hochwasserbeeinflusst selbst gestalten.

- Der Brückenpfeiler, geschützt und verbreitet durch Wasserbausteine wird die Strömung zusätzlich rechtsufrig verstärken.

- Durch Struktureinbauten kann sich Flachwasserzone selbst gestaltet und entwickeln.

- Ebenso der Laichplatz und das sich an das Ufer schmiegende „Jungfisch Habitat“.

- Durch die inklinat angeordneten Buhnen wird es hinter diesen zu Ablagerungen kommen.

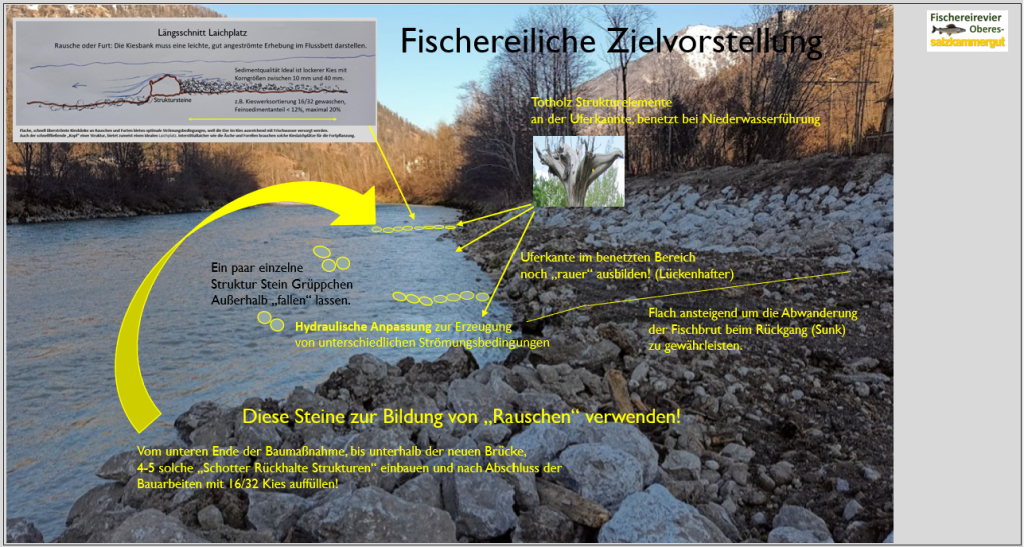

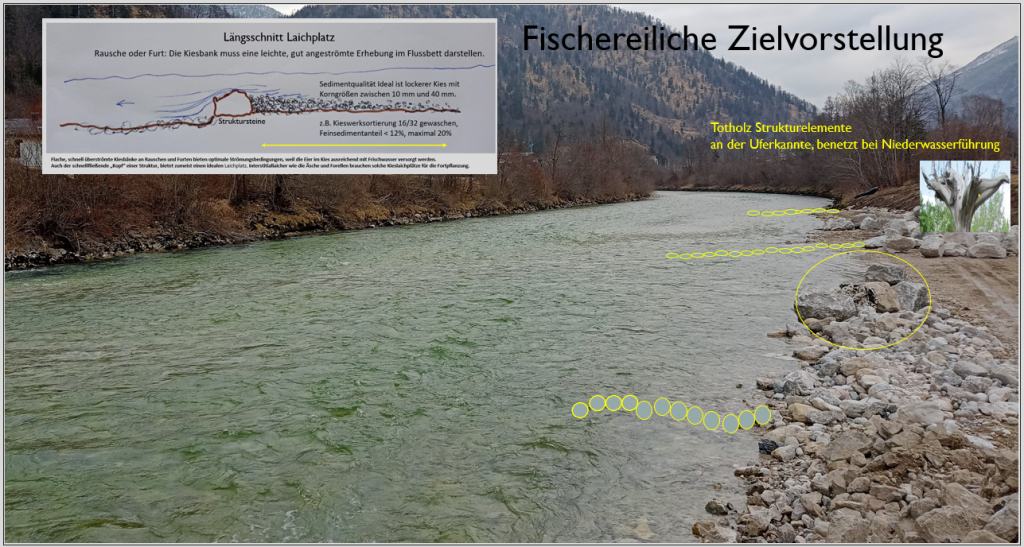

Gestaltung der Flachwasserzone

Der Gestaltung der rechtsufrige Flachwasserzone als Laichplatz und Jungfischhabitat ist ein besonderes Augenmerk zu widmen. Da wir durch die Defizitanalysen der letzten Jahre, gerade hier starke Bedarfe festgestellt haben, besteht hier die große Chance über ca. 300 Meter ein Referenzprojekt zu machen. Da wir in der Oberen Traun, durch die „Sunk-Situation“ verursacht durch Klause Schließungen in Steeg, ein besondere Situation haben, in der Jungfische in Seicht-Wasser Bereichen bei Sunk trockenfallen und verenden können. Fischbrut, Jungfische und Bodentiere werden durch die abrupte Absenkung stark geschädigt. Gerade im Zeit der Schneeschmelze ab Mitte Mai bis Ende Juli, suchen die Äschen Brütlinge die Seichtwasser-Habitate auf (flach überströmte Schotterbänke im Uferbereich), wo sie nach abruptem Rückgang des Wasserstandes bei Sunk zum Teil stranden und verenden (Fischfalleneffekt).

Sunk Situation an der Oberen Traun

Vermeidung „Fischfallen-Effekt“

Wesentliche Kriterien für den Umfang der „sunk bedingten“ Beeinträchtigungen der Gewässerökologie die Schwall-Sunk Frequenz, sowie die Geschwindigkeit des Pegel-Anstieges bzw. Pegel-Rückganges. Je schneller das Wasser steigt oder fällt, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit der Abdrift bzw. des Trockenfalles von Jungfischen und Benthos Organismen.

Frisch geschlüpfte bzw. freischwimmende Fischlarven sind dabei besonders sensibel bezüglich Abdrift und Trockenfallen. Besonders gravierende Auswirkungen hat die Betriebsart lt. Klauswehr-Verordnung zu Zeiten der Schneeschmelze im Frühsommer, da gerade in diesen Zeitraum die Äschen Brütlinge entlang der Uferkante aufhalten und speziell „Sunk“ zu großen Ausfällen führt.

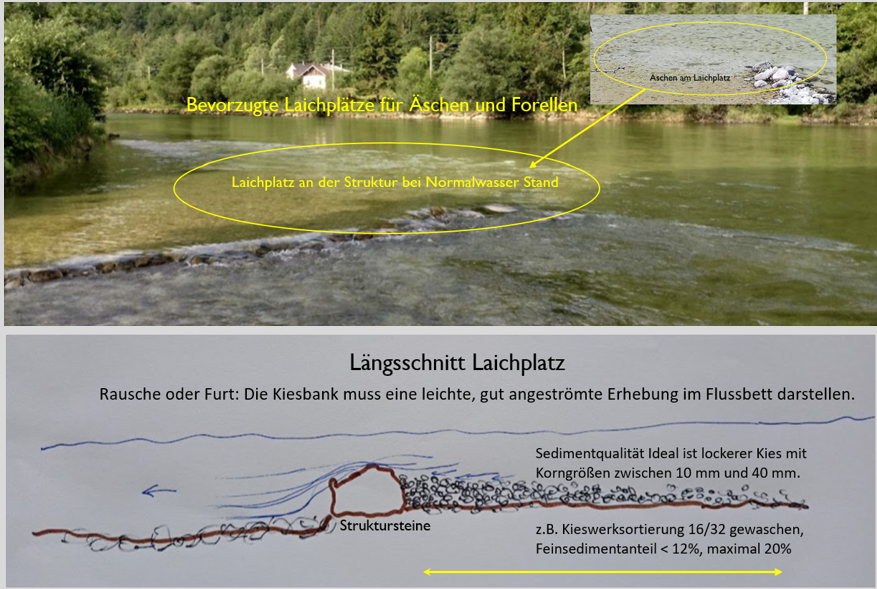

Wiederherstellung und Verbesserung der Laichplätze

Strömungsgeschwindigkeit 0,3 m/s bis 1,0 m/s Wassertiefe > 0,1 m (mindestens Körperhöhe der Laichfische, > 10 cm reicht meistens) Sedimentqualität Ideal ist lockerer Kies mit Korngrößen zwischen 10 mm und 60 mm bei einer durchschnittlichen Korngröße zwischen 10 mm und 40 mm, z.B. Kieswerksortierung „16/32 + 32/63 gewaschen“, Feinsedimentanteil < 12%, maximal 20%. Die morphologie Rausche oder Furt, dh. die Kiesbank muss eine leichte, gut angeströmte Erhebung im Flussbett darstellen.

Laichhabitat Schüttung mit geeignetem Kies

Dieser Zustand muss im Zuge der Fertigstellung der Arbeiten rechtsufrig unterhalb der Brücke, vom Mittelpfeiler weg, ein Laichhabitat durch Schüttung von geeignetem Kies mit einer Körnung 16/32 und 32/64 Fraktion gewaschen über eine Fläche von ca. 175m3 hergestellt werden. Auf dem Fundament des Brückenpfeilers soll eine Störsteingruppe, zum Erhalt der bestehenden Schotterbank errichtet werden.

Generationen Projekt

„Die Gewässerbewirtschaftung ist eine Aufgabe für Generationen“. Gemessen an dieser historischen Dimension ist schon einiges erreicht worden. Jedoch für die Finanzierung, Planung, behördliche Einreichung bis zu Umsetzung von Revitalisierungsprojekten bedarf es Geduld und einen langen Atem. Daher auch die Einleitung mit „Generationen Projekt“. Die Basis der Gewässerchemie wurden vor einigen Jahrzehnten umgesetzt und ist im Großen und Ganzen in Ordnung. Eine Reihe von Projekten an unseren Flüssen und Bächen sind umgesetzt worden und bieten mittlerweile wieder besseren Lebensraum – und schützten außerdem deutlich besser vor Hochwasser. Darum ist jede weitere Maßnahme die eine „Strahlwirkung“ verspricht zu begrüßen.

Ufergehölz

Die Ufergehölze dürfen nur in dem für die Bauausführung erforderlichem Ausmaß entfernt werden. Nach Baufertigstellung sind die abgeholzten Ufer wieder mit standorttypischen Laubgehölzen zu bepflanzen. Im Zuge der Baufertigstellung sind die berührten Grundflächen im Sinne ihrer derzeitigen Nutzung wieder ordnungsgemäß instand zu setzen, zu besamen, zu bestocken und zu rekultivieren.

Ufersaum ist Lebensraum

Die Uferbereiche werden ebenso wie die Bachsohle durch die Dynamik des wechselnden Abflusses und die damit verbundenen Sedimentations- und Erosionsprozesse geprägt. Hier ist vor allem der Weiden-Erlen-Eschenwald zu nennen. Er ist besonders gut ausgebildet und zieht sich entlang der Ufer. Der Weiden-Erlen-Eschenwald kann hier sehr dichte und geschlossene Bestände bilden und wird dann zu einem prägenden Element des Landschaftsbildes im Oberen Trauntal.

Dieses wunderbare Bild kennen wir alle – und wenn wir uns mit diesem (Ideal-)Bild entlang der Ufer begeben und dort einen entsprechenden Weiden-Erlen-Eschenwald suchen, dann folgt zumeist eine Ernüchterung:

Wenn wir dort überhaupt einen Weiden-Erlen-Eschenwald finden, dann ist er ausgesprochen lückig aufgebaut, als schmales Band, das – betrachten wir die Baumschicht – immer wieder unterbrochen scheint. Das hat zumeist mehrere Gründe: Natürliche und nutzungsbedingte. Die natürlichen Gründe beruhen darauf, dass der Weiden-Erlen-Eschenwald am Ufer in Konkurrenz des angrenzenden Waldes ausgesetzt ist. Ferner ist der Weiden-Erlen-Eschenwald ein schlechter Wirtschaftswald, ein Wald Typ also, der zumindest in der Vergangenheit nicht gefördert, sondern allenfalls geduldet wurde, und deshalb selten vorkommt und heutzutage periodisch einer „Hackschnitzel Produktion“ zugeführt wird.

Wie sieht denn nun ein natürlicher flussbegleitender Ufer Wald an einem natürlichen Fluss in einem natürlichen Wald aus? Diese Frage muss meiner Meinung nach noch weiter untersucht werden, bis man sie in allen Aspekten begründet beantworten kann.

Jeder Fluss – wie groß oder wie klein er auch immer sei – besitzt von Natur aus einen spezifischen Ufersaum. Dieser bildet einen unersetzbaren funktionalen Bestandteil eines natürlichen Fließgewässers.

Ufersäume haben eine wichtige Funktion

Zumeist unterschätzt und zu wenig ernst genommen. Da das Thema „Ufersäume“ eine wichtige Funktion für das Gewässer und deren Bewohner hat, sowie das Umfeld in unserer Landschaft sind einige Aspekte angeführt, warum intakte Ufergehölz-Säume so eine herausragende Bedeutung für Fließgewässer besitzen:

- Förderung einer vielgestaltigen, strukturreichen Ausbildung der Ufer und damit auch der Gewässersohle

- Herausbildung gewässertypischer Ufer- und Kleinstrukturen, z.B. flutende Wurzelbärte oder Unterstände für Jungfische und Elritzen.

- Eintrag von Laub – insbesondere der Schwarzerle – als unverzichtbare Nahrungsquelle für eine ganze Gruppe von Organismen wie z.B. Bachflohkrebse, Eintagsfliegen, Köcherfliegen, Bienen etc…

- Eintrag von Fallholz als besiedelbares Hartsubstrat; dies ist insbesondere in eine langsam fließenden Flachwasserzone von großer Bedeutung.

- Eintrag von größeren Ästen und Stämmen (Totholz) als strukturbildendes und zugleich die eigendynamische Entwicklung förderndes Element.

- Aufgrund der Beschattung geringere sommerliche Erwärmung, dadurch ausgeglichenere Sauerstoff-Verhältnisse im Wasser.

- Ufergehölze dienen Wasserinsekten als Lebensraum oder als Orientierung für flussaufwärts gerichtete Kompensationsflüge.

- Lärmschutz entlang der stark befahrenen Salzkammergut Bundesstraße für Anrainer, Wanderer, Fischer, Radfahrer und das Wild.

- Zurückdrängen von Neophyten wie dem Indischen Springkraut. Je schneller der Ufersaum mit heimischen Gehölzen bepflanzt wird und die anwachsen, umso weniger haben invasive Arten wie Knöterich eine Chance sich auszubreiten.

Weiters ergeben sich durch die Aufweitung des Hochwasserabflussbereiches Reduktionen der Fließgeschwindigkeit und es kommt generell zu einer Verminderung der Schleppspannungen. Die Schleppspannungen reduziert sich durch die Aufweitung und den Gehölzbereich von max. 70 N/m2 auf max. 58 N/m2, in den Wiesenbereichen bleiben die Schleppspannungen unter dem kritischen Wert von 30 N/m2.

Gut entwickelte Gewässerrandstreifen, tragen mit ihrer typischen Vegetation aus Krautsäumen, Sträuchern und Bäumen wesentlich zu einer Verbesserung der gewässerökologischen Verhältnisse und der Vernetzungsfunktion von Wasserläufen bei.

Förderung des Landschaftsbildes

Ziel: Gewässerläufe prägen unser Landschaftsbild maßgeblich. Besonders die Eigenheiten der verschiedenen naturraumtypischen Ausprägungen gilt es zu fördern und zu entwickeln.

- Durch alle bereits vorgeschlagenen Maßnahmen wird die Naturnähe und somit auch die Schönheit und Vielfalt der Landschaft gefördert.

- Werden naturnahe Gewässer in die Erholungskonzeptionen der umgebenden Waldgebiete eingebunden, steigern sie den Erlebniswert der Landschaft für Erholungssuchende.

Einbau von 5 Buhnen linksufrig

Die meisten Baumaßnahmen an Fließgewässern wurden in der Vergangenheit so gestaltet, dass Ufer und Sohle mehr oder weniger hart definiert und stabilisiert wurden, um den Strömungsangriffen die Stirn zu bieten. Ufer und Sohle sind jedoch ihrer Entstehung nach immer eine Folge der Strömung, die auf sie einwirkt. Daher fallen heute die allermeisten Methoden – auch im naturnahen Wasserbau – eigentlich unter «Symptombehandlung». Dagegen stellen Methoden zur Strömungslenkung ursachenorientierte Herangehensweisen dar. Hierzu gehören in die Gewässersohle integrierte Einbauten wie Lenk-, Trichter- und Schneckenbuhnen sowie Pendelrampen, die unter dem Begriff Instream River Training (übersetzt: «Flussbau im Stromstrich») zusammengefasst werden. Instream River Training bedeutet in der Praxis, dass durch niedrige, naturnahe Einbauten die Strömung so angepasst wird, dass harte Sicherungen reduziert oder ganz weggelassen werden können – ohne bei Hochwasser die Gerinne Stabilität zu gefährden.

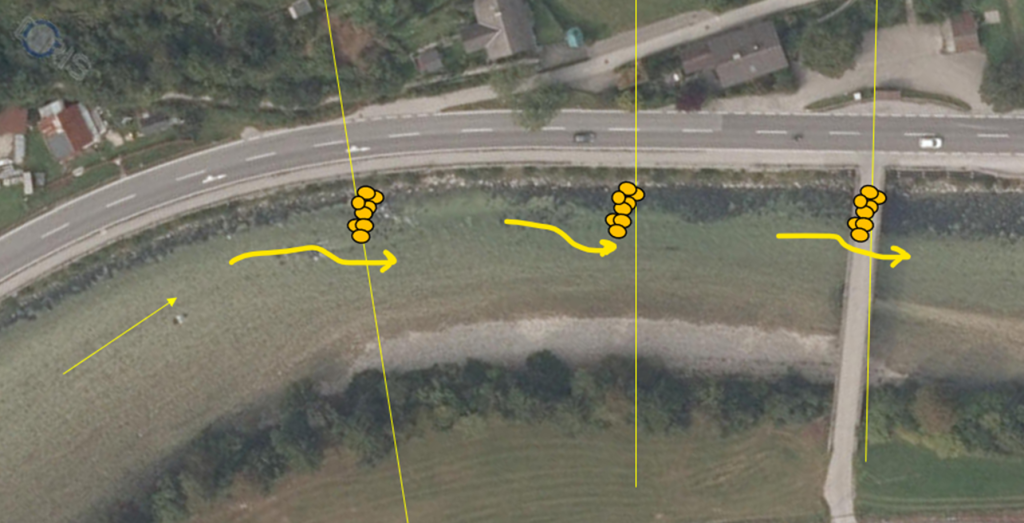

Ansicht mit der alten Brücke

Ansicht mit der neuen Brücke

Da die Strömung aufgrund der Fliehkraft nach einiger Distanz wieder zum Prallufer zieht, ist eine serielle Anordnung von mehreren Buhnen entlang der Außenkurve sinnvoll. Daher wurden für diesen Bereich 5 Buhnen vorgesehen und so werden in der Kurve oberhalb der neuen Brücke 3 Buhnen vorgesehen und nach der Brücke 2 Buhnen.

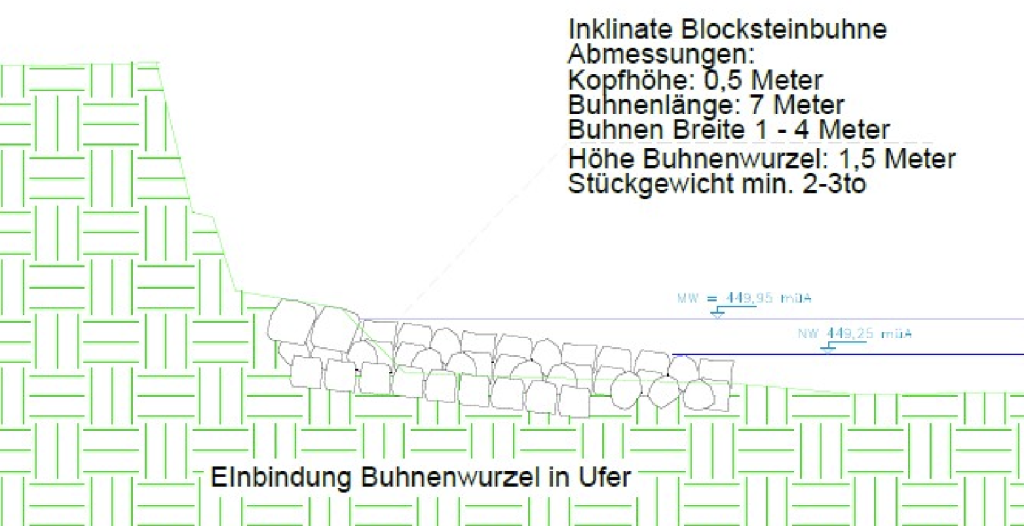

Die geplanten Buhnen sind inklinant herzustellen und erosionssicher in das bestehende Uferdeckwerk einzubinden. Das verwendete Steinmaterial muss in ausreichend großes Stückgesicht (mind. 2 – 3 Tonnen) aufweisen. Weiters ist beim Lokalaugenschein festgestellte Schadstelle im linksufrigen Deckwerk abwärts der neuen Brücke im Zuge der Bauarbeiten zu sanieren.

3 Buhnen oberhalb der neuen Brücke

Inklinante Lenkbuhnen

Zum Schutz der Ufer und zur Gerinne Strukturierung und dadurch der Scahffung von Fischunterständen und Jungfischhabidaten werden entlang der Aussenkurven inklinante Lenkbuhnen seriell angeordnet. Die inklinanten Lenkbuhnen schützen die erosionsgefährdete Straßenseite die ein Prallufer darstellt, indem sie die Strömung anpasst und eine ufergefährdende Kurvenströmung – wird dadurch neutralisiert. Statt wie derzeit am straßenseitigen Prallufer zu graben (Kurvenkolk), tieft sich die Traun dadurch mehr in der Mitte des Betts ein und lagert Schotter und Sedimente am Prallufer ab. Dadurch wird die Hauptströmung in die Gerinne Mitte verlagert.

Der für diese Wirkung optimale Winkel zwischen Uferlinie und inklinanter Buhnenachse beträgt ca. 60° bzw. so wie im Bescheid mit 20° angegebener Winkelangabe, quer zur Strömung.

2 Buhnen unterhalb der neuen Brücke

Buhnen haben einen starken Einfluss auf die Strömungsvielfalt und die Sohlenstruktur und bringen damit Vorteile für die Wasserlebewesen. Insbesondere durch die Schaffung von tiefen Kolken, einer Tiefenrinnen, sowie lockeren Schotterfahnen können Fischen neue und wertvolle Einstandsmöglichkeiten und Laichgründe zur Verfügung gestellt werden.

Die Lenkbuhnen selbst sind relativ unauffällig. Einhergehend mit der Entwicklung der gepflanzten einheimischen Ufervegetation wird die biologische Vielfalt in diesen Gewässerabschnitt künftig noch zunehmen. Auch die linksufrige Aufweitung und Absenkung der Uferböschung mit eine unregelmäßig verlaufenden Uferlinie wird zudem verschiedene Feuchtbiotope, Laichplätze und Jungfischhabitate schaffen.

Ausführung der Buhnen

Bei niedrigen Abflüssen wirken Lenkbuhnen hydraulisch ähnlich wie Dammüberfälle. Bei größeren Abflüssen werden Lenkbuhnen so stark überströmt, dass kein Fließwechsel mehr stattfindet. Die bei diesem Zustand auftretende Spiralströmung führt bei inklinanter Anordnung in geraden Strecken zu Anlandungen im Bereich hinter der Lenkbuhnen und zu einer Eintiefung außerhalb. Diese Wirkung wird dadurch verstärkt, dass die induzierte Strömung sohlennah langsam fließendes Wasser in den Bereich der Einbauten lenkt. Schnell fließendes oberflächennahes Wasser wird dagegen heraustransportiert. Dieser Massen- und Impulsaustausch bewirkt eine deutliche Verringerung der Fließgeschwindigkeit, wodurch es zu Ablagerung durch eingetragene Kies -und Sedimente kommt und dadurch das dahinterliegende, straßenseitige Ufer entlastet wird.

Unter Berücksichtigung der lokalen Gegebenheiten der Oberen Traun im Salzkammergut werden Lenkbuhnen bisher vor allem aus Wasserbausteinen (Struktursteinen) gebaut. Die Bemessung der Steine erfolgte anhand von Erfahrungswissen, üblicherweise liegt das Steinvolumen zwischen 1,5 und 3,0 m3. Je nach Strömungsangriff werden die Wasserbausteine durch Stützsteine gesichert, außerdem wird die Einbindung ins Ufer mit Blocksteinen verstärkt.

Watzellauberggraben

Beim Watzellauberggraben handelt es sich um ein nicht ständig wasserführenden Graben, der nur wenige hundert Meter Lauflänge aufweist und infolge seines Verlaufes im linksufrigen Steilhang auf kurzer Strecke einen großen Höhenunterschied überwindet und somit ein großes Sohlgefälle aufweist. Der Graben ist unter der B145 bis zur Einmündung in die Traun verrohrt. Der Watzellauberggraben ist im NGP 2021 aufgrund seines kleinen Einzugsgebietes nicht als eigener Detailoberflächenwasserkörper erfasst und ist auch aufgrund des periodischen Trockenfallens nicht als Fischlebensraum einzustufen.

Neueinbindung des Watzellauberggrabens in die Traun. Dieser mündet derzeit im Bereich des neuen linksufrigen Brückenwiderlagers über eine Verrohrung DN500 senkrecht in die Traun. Um eine Durchstoßung des neuen Brückenlagers durch diese Verrohrung zu vermeiden, erfolgt eine Verlegung der Einmündung um etwa 15 m flussabwärts. Die Einmündung erfolgt in Fließrichtung. Im Zuge dieser Maßnahme wird der bestehende Durchlass auf DN1000 vergrößert und verlängert sich die Durchlasslänge von aktuell 16 m auf 24 m. Vor dem Rohreinlauf wird durch Einschlagen von Eisenbahnschienen im Abstand von 0,5 m ein Geschieberückhalt geschaffen. Laut den Angaben der WLV weist der gegenständliche Graben bei einem HQ-150 Bemessungsereignis ein Abflussvermögen von rd. 2 m3/s auf.

Die Ausleitung des Watzellauggrabens in die Traun ist fachgerecht und im Einvernehmen mit dem Gewässerbezirk in die bestehende Ufermauer der Traun einzubinden.

Ökologischen Bauaufsicht

Zum Zwecke der Überwachung der Bauausführung sowie zur Errichtung und zum Betrieb aller hierzu dienenden Anlagen wird Frau DI Michaela Tiß-Schreiber, Technisches Büro für Gewässer- & Landschaftsplanung – aQuadrat aus Wels als ökologische Bauaufsicht bestellt. Die ökologische Bauaufsicht hat die Bauarbeiten zu überwachen und Abweichungen gegenüber den Auflagen der Wasserrechtsbescheide und den bewilligten Projekten unverzüglich der Wasserrechtsbehörde schriftlich mitzuteilen.

Frau DI Michaela Tiß-Schreiber vom Technischen Büro für Gewässer- & Landschaftsplanung – aQuadrat wird als Bauaufsicht zum Zwecke der Überwachung und Kontrolle der gewässerschonenden Bauweise und Einhaltung der ökologischen Auflagen der unter Spruchpunkt I. wasserrechtlich bewilligten Projekts (Gesamtprojekt zum Abbruch und Neubau Brücke Mitterweißenbach, ausgearbeitet von Machowetz & Partner Consulting Ziviltechniker GmbH vom 10.10.2022, GZ 1417 15 154-2 sowie Ergänzungsplan 8.6 vom 18.10.2022) sowie zur Errichtung und zum Betrieb aller hierzu dienenden Anlagen bestellt. Es wird darauf hingewiesen, dass die ggst. Bauaufsicht unabhängig von der Ausführung der Anlagen zu agieren hat und auch nicht an der Herstellung der Kollaudierungsunterlagen im eigentlichen Sinn beteiligt sein darf.

Nach Abschluss der Bauarbeiten ist der Wasserrechtsbehörde von der Bauaufsicht ein detaillierter Abschlussbericht vorzulegen, in dem auf die ökologischen Auflagen und Bedingungen des Wasserrechtsbescheides ausführlich Bezug genommen wird.

Vorher – nachher Betrachtungen

Fehlende ökologische Begleitprojekete

Wir setzen uns für das ein, was wir lieben. Es sind die unbeabsichtigten Erfahrungen, die unsere Leidenschaft für die Erhaltung und den Schutz unser Gewässer festigen und bei der MBW-Brücke konnte ich wieder ein paar Erfahrungen sammeln. Im speziell geht es um keine großen Einbauten, sondern um Strukturen, die bei einer Aufweitung soviel Dynamik in eine Innenkurve bekommen, dass es für die Fischbrut zu keiner Todesfalle wird. Mal sehen, wie die kleinen, geforderten Maßnahmen wirken. Hochwasser-Technisch haben sie keinen Einfluss und ihre Wirkung soll auch nur bei Mittel- und Niederwasser helfen. Es ist ja traurig, dass bei Baumaßnahmen in Millionen Höhe nicht schon automatisch, auf der einen Seite vom Auftraggeber ökologische Begleitmaßnahmen verlangt werden und wenn dieser andererseit das nicht fordert, dass der Planer eines solchen Projektes auch gleich begleitende ökologische Wasserbaumaßnahmen berücksichtigt.

Traurig aber wahr

Monatelange Bauplanung und die Öko-Maßnahmen werden bei der WR-Verhandlung

innerhalb von Minuten entschieden!

In die Berechnungen beim Hochwasserschutz werden zig Brechnungen und Simulationen gemacht. Verstehe ich und ist sehr wichtig wenn es um Hochwasserschutz und Menschenleben geht, genau so wichtig sollte es jedoch sein, dass unsere Gewässer ökolgisch verbessert werden. Hier fehlt noch der Weitblick bei den handelnden Personen und einbezogen in die Planung wird die Fischerei ja leider nicht. Man kann nur in letzter Sekunde, bei der Wasserrechtsverhandlung noch versuchen, dass man ein paar Sachen unterbringt. Dabei wäre es ja gerade für Gemeinden, in Zeiten der Förderungen aus dem NGP (Nationalen Gewässerschutzplan) ein leichtes, hier gleich ordenlich und ein paar Meter oberhalb und unterhalb was Sinnvolles mit zu gestalten.

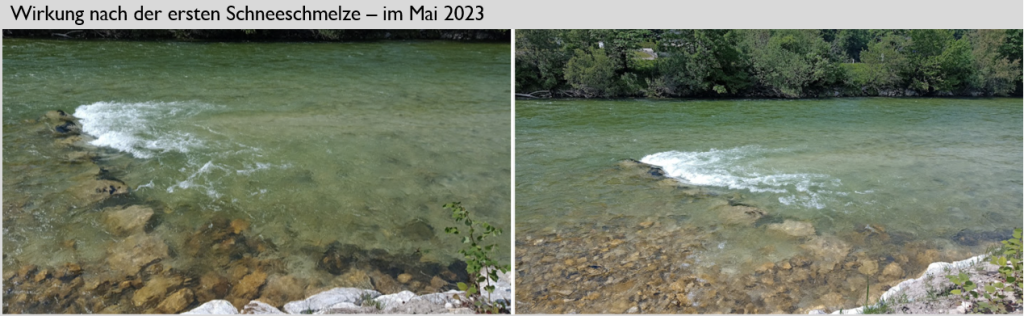

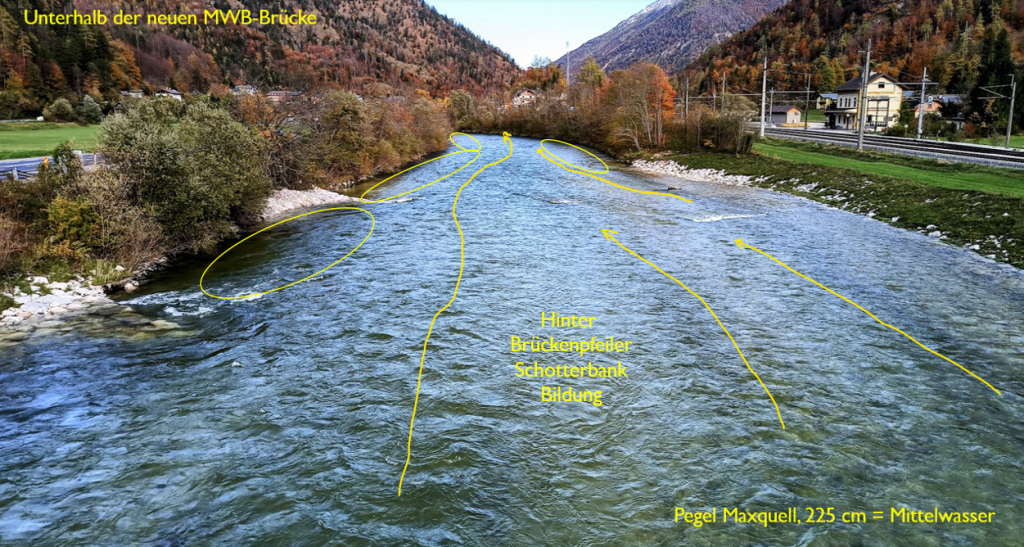

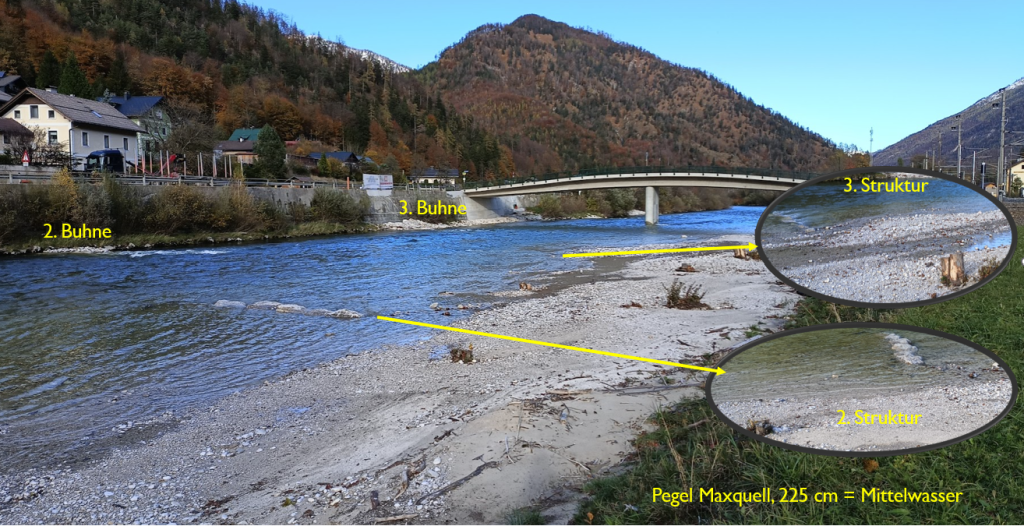

Stand Ende September 2023 bei Niederwasser

Auch wenn Ende September 2023 noch nicht alle Einbauten fertig sind, kann man durchaus Verbesserungen erkennen. Durch den Einbau von noch drei fehlenden Buhnen in der Außenkurve, oberhalb der neuen Brücke, wird die Wasserführung noch mal stärker auf die rechte Uferseite verlagert werden und damit die Wasserführung in diesen Bereich erhöht. Die Entwickelung bleibt noch abzuwarten.

Nachher – unterhalb der Brücke

Vorher-Nachher unterhalb der neuen Brücke

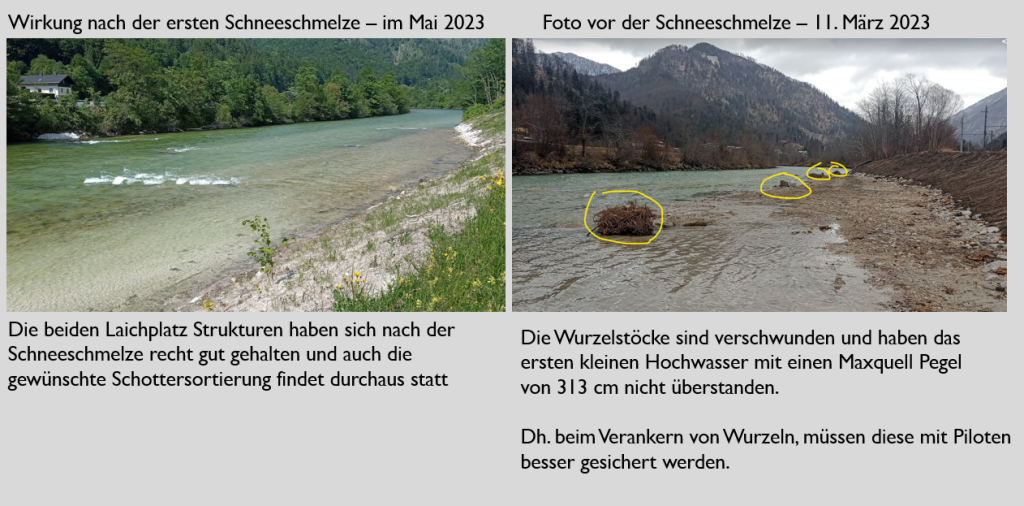

Es ist gerade der Bagger noch gefahren und man muss den die Traun noch etwas nacharbeiten lassen. Mein erster Eindruck bei Niederwasser und bei einem Maxquell-Pegel von 190 cm ist ein recht guter, dass wir mit der Aufweitung und den beiden rechtsufrigen Laichplatzstrukturen und der mittigen Riesel-Strecke auf der einen Seite Laichplätze geschaffen haben und ein Jungfisch-Habitat.

Die beiden Laichplatz-Strukturen mit kleineren Wasserbausteinen dienen oberhalb zum Schotter-Rückhalt und sollen dahinter leicht eintiefen. Weiters dienen sie dazu eine Dynamik in die Flachwasserzone zu bekommen, um den Schotter je nach Körnung zu transportieren und zu sortieren und als Sauerstoffanreicherung.

Linksufrig in hinter den Buhnen wird es eine Gumpen Bildung geben und es wird der Lebensraum und die Unterstände für adulte Fische verbessert. Das sich zig Fische hinter den Buhnen einstellen kann man jetzt schon sehr gut beobachten. D.h. die Fisch-Biomasse über diesen Streckenabschnitt wird sich verbessern.

Ende Oktober und Maxquell-Pegel 190 cm

Nachher oberhalb der neuen Brücke

Im Zuge der Wasserrechtsverhandlung wurde vereinbart, dass als uferstabilisierende

Maßnahmen noch insgesamt 5 inklinante Kalksteinbuhnen im linken Uferbereich der Traun

eingebaut werden sollen. Angedacht sind 3 Buhnen oberhalb des neuen Brückenbauwerkes

und 2 unterhalb. Die Buhnen sollen so ausgeführt werden, dass sie im Uferbereich auf Höhe

der Mittelwasseranschlagslinie ansetzen (Buhnenwurzel) und in Richtung Flussmitte abfallen

unter die Niederwasserlinie verzogen werden. Vereinbart wurde eine Buhnenlänge von mind.

7 m und ein Mindestabstand zwischen den Buhnen von mind. 20 m.

Hier die 3 Buhnen die oberhalb der neuen Mitterweißenbach Brücke zum Einsatz kommen, um den Wasserdruck von der Außenkurve Richtung Flussmitte zu lenken. Die Wirkung von inklinante Buhne bieten in der Außenkurve einen guter Uferschutz und leiten die Hauptströmung in die Flussmitte bzw. stärker an das rechte Ufer. Was zur Folge hat, dass eine Benetzung der unterhalber der Brücke liegenden Schotterbank und Laichplatz-Strukturen eine stabilere Wasserführung haben. Im Kehrwasser der Buhnen, an der Strömungskante und der Ruhezone der Buhnen haben sich schon zig Fische eingestellt.

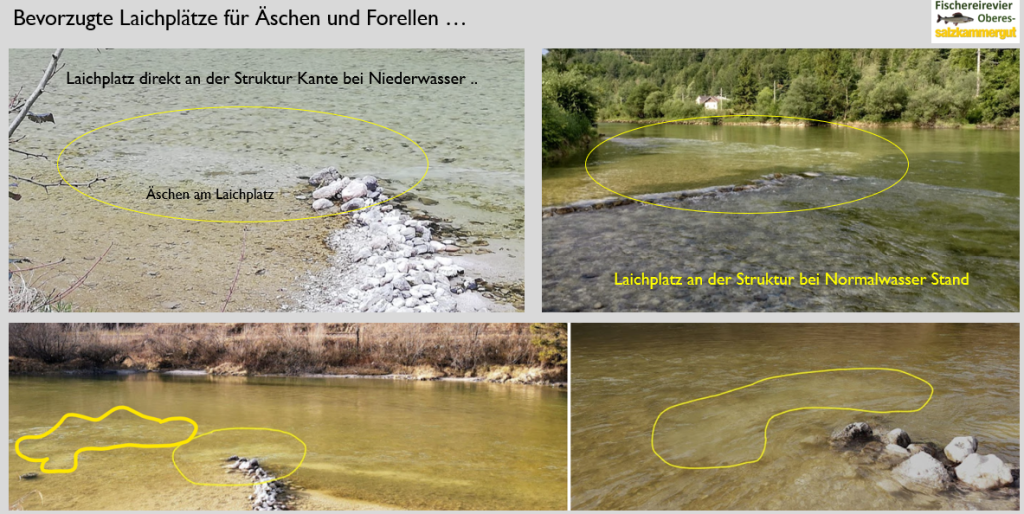

Rechtsufrig – Oberhalb der Schotterbank

Wiederherstellung von Laich Habitaten, rechtsufrig unterhalb- und oberhalb der neuen MWB-Brücke. Durch Jahre langen Beobachtungen im Zuge von Laichplatzkartierungen, wissen wir was Äschen und Forellen für einen Laichplatz auswählen. Auf Basis dieser Erfahrungen versuchen wir solche Laichplätze und Klein-Strukturen eingebaut zu bekommen. Diese dienen auf der einen Seite als Laichplatz und auf der anderen Seite auch als Jungfisch Habitat.

Auch der schnellfließende „Kopf“ einer Struktur, bietet zumeist einen idealen Laichplatz. Interstitiallaicher wie die Äsche und Forellen brauchen solche Kieslaichplätze für die Fortpflanzung.

Aus den einer Defizitanalyse und unseren Feldbeobachtungen an der Oberen Traun wissen wir recht genau, dass uns Laichplätze und Jungfischhabitate fehlen. Ableitend aus diesen Beobachten versuchen wir weitere, möglichst optimale Laichplätze zu schaffen, die auch durch den Einbau von Strukturen, dynamisch und selbstständig, dass vorherrschende Substrat sortieren und sich daraus Laichplätze entwickeln.

Neue Laich-Buhne

Zum Laichen geeignete Kiesablagerungen entstehen infolge von hydraulischen Sortierungsprozessen bei Ab- und Umlagerungen von Geschiebe. Nach der Entstehung sind die Kiesablagerungen meist locker und frei von Feinsedimenten. Weisen die abgelagerten Sedimente die richtige Korngröße auf, bieten diese optimale Bedingungen zum Laichen für interstitiallaichende Fische wie z. B. die Äsche und sind somit eine Grundvoraussetzung für eine sich selbst erhaltende Fisch-Population.

Die erfolgreiche Etablierung vitaler, sich selbst erhaltender Fischpopulationen in Fließgewässern hängt wesentlich von geeigneten Lebensraumbedingungen für alle Altersstadien der vorkommenden Arten ab. Die Europäische Äsche (Thymallus thymallus) ist eine Salmoniden-Fischart, die aufgrund ihres massiven Rückgangs hinsichtlich Abundanz und Biomasse als gefährdet gilt. Ursächlich ist dies vor allem auf menschliche Eingriffe in den Lebensraum durch Gewässerregulierungen und laufende kolmatierenden Eingriffe in unsere Gewässer zurückzuführen.

Als Äschen-Laichplatz ist das Vorhandensein von kiesigem, möglichst sauberen Sohlsubstrat besonders wichtig für die erfolgreiche Reproduktion, da diese ihre Eier aktiv in den Schotterkörper einbringen und dort eine ausreichende Versorgung mit Sauerstoff benötigen. Laichhabitate sind daher für Äschen und andere Salmoniden als entscheidende und kritische Lebensräume zu betrachten und können bei entsprechendem Mangel populationslimitierend wirken.

Daher ist es das Ziel mit diesen Strukturverbesserungen ökohydraulische Laichplatz Verbesserungen für die Äsche an der Unteren Ischler Traun zu schaffen. Dabei wurde auf Basis von Laichplatz-Analysen an der Oberen Traun und deren Erkenntnisse versucht, weitere potenzielle Laichplätze an dieser recht gut einsichtigen Gewässerstrecke durchzuführen.

Mit zunehmendem Alter des fluvial abgelagerten Sediments beginnt die ökologische Funktionsfähigkeit des Kieslaichplatzes zu degradieren. Ursachen für die Degradierung kann der selektive Abtransport kleinerer Kiesfraktionen aufgrund von Kiesmangel sein, d.h. wenn zu wenig Geschiebe nachkommt, oder durch die Kolmation die durch mechanisch verursachte Bauarbeiten die Kies-Matrix verfestigt.

Die daraus gewonnenen Erkenntnisse sollen als weitere Grundlage für zukünftige Revitalisierungsprojekte und unser SÄEEP-Projekt (Salzkammergut Äschen Erhaltungs- und Entwicklungs-Projekt) dienen.

Die Bauarbeiten sind abgeschlossen

Die Bauarbeiten für die neue MWB-Brücke wurden recht rasch durchgezogen. Von der Witterung und vom Wasserstand der Traun gab es zumeist gute Bedingungen. Nur kurze Verzögerungen durch Regen und Hochwasser im August konnte die Bauphase und die letzten Baggerarbeiten per Ende Oktober 2023 abgeschlossen werden. Schön, wenn wieder Ruhe einkehrt an der Traun.

Offen sind noch die arbeiten an den wiederhergestellten Uferböschungen um diese mit einheimischen Sträuchern und Bäumen zu bepflanzen und zu versuchen das bereits anwachsende Springkraut auch noch so gut wie möglich auszureißen.

Wir bedanken uns für die Unterstützung bei der Gemeinde Bad Ischl, bei den Baufirmen, beim Gewässerbezirk, beim Fischereiberechtigten den ÖBF, dem Projektleiter und der ökologischen Begleitung während der Bauarbeiten in den letzten Monaten.

Weitere Informationen

Projekte an der Oberen Traun

Für das „Fischereirevier Oberes Salzkammergut“ (FROSKG) sind einige Projekt in Planung und aufgesetzt, um die Kurve des steilen Verlusts an Biodiversität im Süßwasser geradezu „biegen“, indem Möglichkeiten vorgeschlagen werden, wie wir hier entgegenwirken können. Der Plan besteht aus Maßnahmen, die zur Verbesserung der biologischen Vielfalt abzielen, darunter Fluss Aufweitungen, der Öffnung von Altarmen und eine Verbesserung der Konnektivität. Jede Aktion ist auf ein Subprojekt zugeschnitten, dass Probleme in Süßwassersystemen häufig synergetisch sind und die Lösung eines Problems wahrscheinlich Vorteile für die Lösung anderer Probleme bietet.

Um ein Flusssystem effektiv zu managen, ist es erforderlich, die Bedingungen vieler Elemente zu kennen, wie den….

- Populationsaufbau der Fisch,

- wie steht es um wirbellose Wassertiere,

- Wasserqualität und

- physische Bedingungen wie die Stabilität der Ufer

- und den Erhalt und die Erweiterung von bewachsenen Uferzonen.

In allen Flüssen sind es die folgenden fünf Habitat Typen, welche dabei funktionelle Schlüsselrollen einnehmen:

- Laichplätze,

- Jungfischhabitate,

- Nahrungsräume und

- (Winter-) Einstände

- Hochwassereinstand.

Es ist wichtig, dass diese fünf Lebensraumtypen in ausreichender Zahl und Größe sowie in funktional richtiger Verknüpfung vorhanden sind und diese darüber hinaus den oft sehr spezifischen Ansprüchen allerorts von Natur aus vorkommenden Fischartenentsprechen. Dass sich die Teilhabitate entsprechend selbstständig ausbilden, ist von der natürlichen Dynamik (Abfluss und Geschiebedynamik) abhängig.

Die Bauarbeiten im Projektbereich 2 sind abgeschlossen!

Nach Verzögerungen durch Regen und Überschwemmungen im Juli und August wurde die Bauphase unserer Arbeiten im Projektgebiet 2 Anfang dieser Woche abgeschlossen. Die Teams arbeiten nun daran, die wiederhergestellten Ufer mit einheimischen Gräsern und Blütenpflanzen zu bepflanzen. Über den Rand des Ufers wird ein Netz aus Kokosfasergewebe gerollt, um das Material an Ort und Stelle zu halten und die Samenkeimung zu unterstützen, die im nächsten Frühjahr erfolgen soll. Lebende Pfähle, Stämme einheimischer Bäume, die während der Ruhephase der Pflanzen abgeschnitten werden, werden oben auf dem Ufer eingesetzt, um die Holzvegetation zu etablieren, die die Ufersedimente weiter stabilisieren wird, wenn das Kokosgewebe in den nächsten Jahren zerfällt. AsRA wird die Vegetation weiterhin überwachen und bei Bedarf zusätzliche Aussaaten und Pflanzungen durchführen. Wir bedanken uns für die Unterstützung der Gemeinde, während die Bauarbeiten in den letzten Monaten voranschritten. Hier finden Sie in den nächsten Wochen einen vollständigen Blogbeitrag über das abgeschlossene Projekt!

Happy Fish© ist ein Symbol für Menschen, Organisationen und Projekte, die darauf abzielen, wieder frei fließende Flüsse für Fischpopulationen zu schaffen.

„Lebensraumverbesserungen vor Fischbesatz“

Die Aufwertungen der Lebensräume sind zur Erhöhung der Fischbestände langfristig erfolgversprechender als Fischbesatz. Denn Fischbesatz bekämpft in der Regel nur die Symptome der Fischbestandsrückgänge, nicht die Ursachen.

Zitat aus dem Buch Nachhaltiges Management von Angelgewässern von Robert Arlinghaus