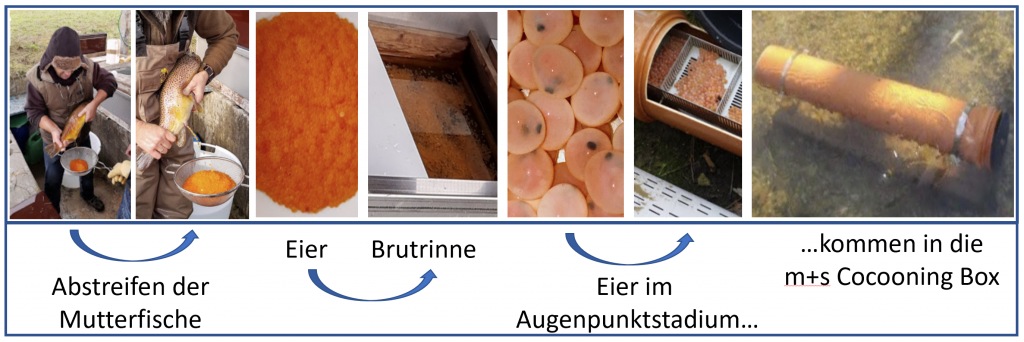

Um schon beim Abstreifen von Salmoniden Eier die Verbreitung von Krankheiten vorzubeugen und auch eine möglichst hohe Befruchtungsrate zu erreichen, habe wir bei der am 27.11.2021 stattgefunden Bachforellen – Abstreifaktion mit Stephan Feichtinger und seine Arbeitsweise (Workflow) der Vorbereitung bis hin zur Desinfektion der Fischeier mit dokumentiert.

Die Elterntiere wurden vor dem Abstreiftermin auf Viruskrankheiten von der VetMed in Wien (Fr. Dr. Lewisch) untersucht und es konnte alle, auch sehr seltene Erkrankungen unserer Besatzfische ausgeschlossen werden. Hier Dank die sehr umfangreiche Diagnostik durch die VetMed auf die anzeigepflichtigen (VHS, IHN, ISA, EHN) und nicht anzeigepflichtigen Fischseuchen (IPN) erbrachte ausschließlich negative Ergebnisse, was aus Sicht des FROSKG untermauert durch das OÖ. Fischereigesetz eine Grundvoraussetzung für Fischbesatz bildet.

Insofern sind die Nachzuchtmaßnahmen eine notwendig Hilfe, damit die Bachforellen erhalten werden und sich soweit möglich, durch begleitende Revitalisierungs-Maßnahmen wieder selbständig vermehren zu können und einen selbstreproduzierenden Fischstamm erhalten bleibt. Bei der Aufzucht im FROSKG Brut Haus haben wir bis zum Schlupf lediglich einen sehr geringen Erbrütungsverluste von ein paar Prozent und können daher mit diesen Maßnahmen der Natur etwas nachhelfen.

Warum machen wir das?

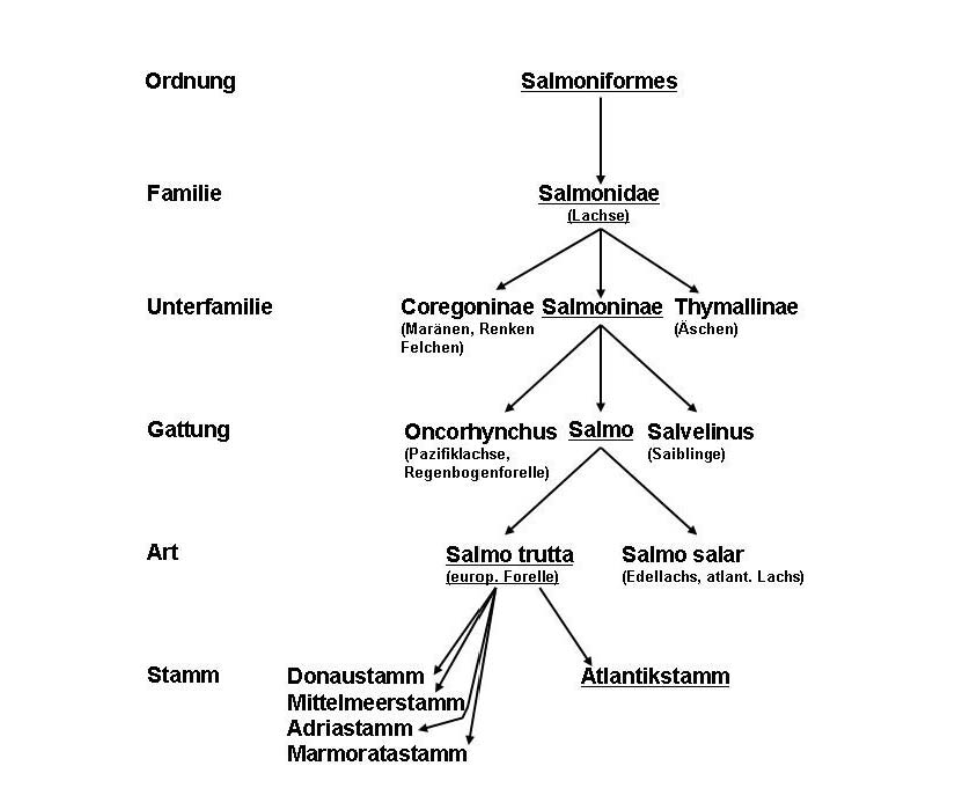

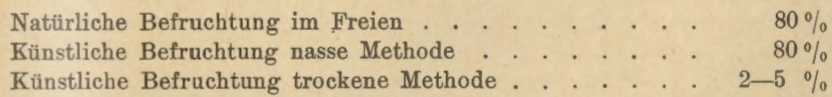

Der Ausdruck „künstliche Fischzucht“ ist eigentlich irreführend. Richtiger würde man von Nachhilfe des Menschen· an die sogenannte künstliche Erbrütung der Forellenartigen natülichen Vorgängen sprechen. Um dies klarzulegen, müssen wir folgende Feststellungen machen:

- Die reifen Eier befinden sich im Mutterleib der weiblichen Forellen in einer salzigen Flüssigkeit, die etwa dem Fruchtwasser des menschlichen Fötus zu vergleichen ist.

- Gelangen diese Eier ins Wasser, so beginnt alsbald eine Auf Quellung der Eischale.

- Diese ist anfänglich mit einem kleinen Loch versehen, durch welches beim Befruchtungsakt das Samentierchen eindringt.

- Sind nun die Eischalen aufgequollen, so verschließt sich die winzige Öffnung, und die Eier müssen unbefruchtet bleiben.

- Auch die Samentierchen sind im männlichen Tier zunächst von einer serumartigen Flüssigkeit umgeben, in welcher sie unbeweglich verharren.

- Setzt man zu „Milch“, wie sie aus der Geschlechtsöffnung des männlichen Tieres austritt, etwas Wasser, so wirkt dieses als Reiz.

- Die Samentierchen beginnen sich sehr lebhaft zu bewegen und umschwärmen das Ei. Ihre Lebens-tätigkeit dauert aber nur kurz, maximal 20 bis 25 Sekunden. Nachher sterben die Spermien ab.

- Wenn also die Befruchtung des Eies nicht innerhalb kürzester Zeit nach der Entleerung der Geschlechtsprodukte erfolgen kann, so sind die Eier verloren.

- Die künstliche Zucht zielt darauf ab, die Befruchtung nach Möglichkeit zu sichern, so dass jedem Ei rechtzeitig ein bewegliches Spermium zukommt.

Zu den außerordentlichen Schwierigkeiten der Befruchtung im Wildgewässer kommt als weiterer ungünstiger Umstand für die Fischentwicklung, dass zahlreiche Eier zwischen die lockeren Kieselsteine des Bachgrundes einsinken und dort bei allfälligem Hochwasser durch den Geschiebetransport zerquetscht werden. Aber auch wenn die Ei-Entwicklung ungehindert vor sich gehen kann, so besteht doch die Gefahr, dass laichfressende Fische und andere Tiere die Eier dezimieren oder den nach dem Ausschlüpfen noch recht hilflosen Fischchen ans Leben gehen.

Stückverluste in der freien Natur vs. im Bruthaus

Dem allem wirken nun unsere Bemühungen und die künstliche Fischzucht entgegen, indem sie nicht nur die Befruchtung der Eier sichert, sondern auch deren ungestörte Entwicklung betreut, bis die Brutfische, die aus den Eiern ausschlüpfen, eine gewisse Widerstandskraft erreicht haben, dem Kampf ums Dasein gewachsen sind und daher mit guter Aussicht auf Erfolg in die Gewässer eingesetzt werden können.

Diese bis zu 5% Ausfall an „blinden“, unbefruchteten Eiern decken sich auch mit unseren Aufzeichnungen. Damit helfen wir unseren lokalen Fischbestände, die Defizite an Laichplätze, Jungfischhabitaten, die Gewässerdurchgängigkeit für einen Laich Zug und sonstige Eingriffe durch Prädatoren, bauliche Maßnahmen und Hochwässer auszugleichen und ihre Bestände zu erhalten.

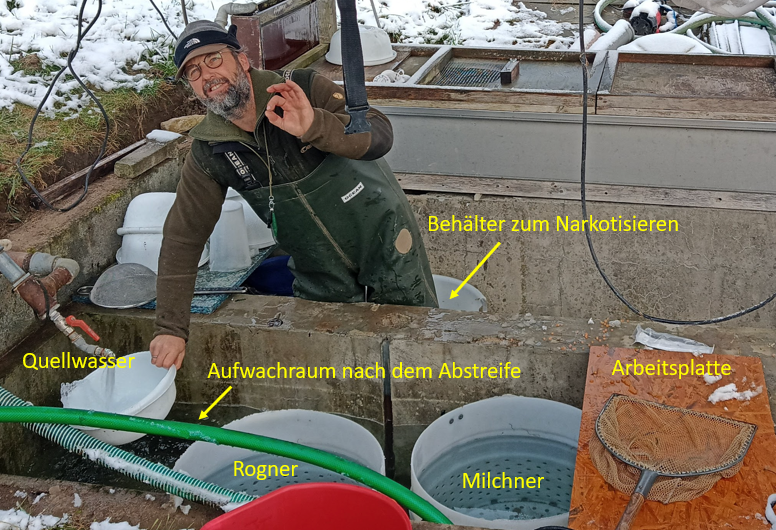

Vorbereitung der Bachforellen Abstreife Aktion

Die Vorbereitung ist daher sehr wichtig und gliedert sich in folgende Schritte:

Generell ist zu sagen, dass beim Befruchten von Fischeiern möglichst Quellwasser verwendet werden soll, welches noch keinen Kontakt zu Fischen hatte. Wenn man diesen Aufwand betreibt und auch die Fische dieser Prozedur unterzieht, sollen auch die besten Bedingungen in Bezug auf Befruchtungsrate und auf heimische, gesunde Fische geachtet werden.

Das sind wir unseren Fischen und unseren Gewässern schuldig!

Ausfang und sortieren der Fische

Zuerst muss man sich darum kümmern, ob die Fische schon „reif“ sind. Dh. zuerst bei ein paar Rogner testen, ob sie sich schon streifen lassen. Je nachdem woher man die Laichfische zur Verfügung hat, sind diese am besten in einen Behälter, Netz oder Kalter zu sammeln und wenn alle Vorbereitungen, wie nachfolgend beschrieben wird, getroffen wurden sind diese noch nach Rogner und Milchner zu sortieren.

Befruchtungslösung

Fischspermien werden im Wasser aktiviert und verlieren bereits nach Sekunden ihre Befruchtungsfähigkeit. Auch die Eier sind nach wenigen Minuten aufgrund des Quellungsvorgangs, bei

dem sich die Mikropyle schließt, nicht mehr zu befruchten. Beide Vorgänge lassen sich jedoch verzögern, wenn bestimmte Lösungen an Stelle von Wasser verwendet werden. Um die Befruchtungsrate zu erhöhen, empfiehlt es sich, daher eine Salzlösung zu verwenden.

Konzentration der Befruchtungslösung

Für die richtig gewählten Konzentrationen und Badedauern folgende Werte:

90g Salz in 10 Liter Wasser auflösen. Einwirkdauer der Eier mit der Salzlösung 3 – 3,5 Minuten.

(Nicht jodiertes Salz verwenden) Um die Badedauer – Zeit zu stoppen, sollte man ein paar „Küchentimer“ (Eieruhren) organisieren. Es sind ein paar „Zeiten“

(Foto: © by Heli Humer)

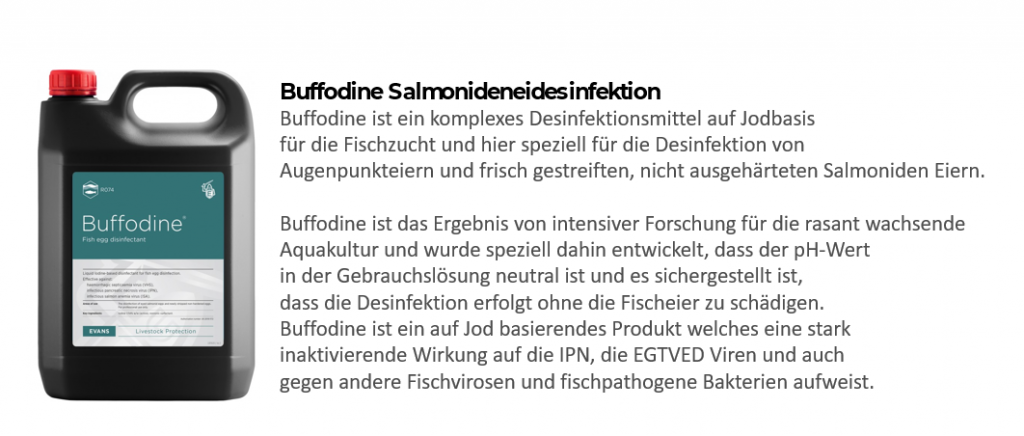

Desinfektion der Eier

Die Desinfektion von Fischeiern ist von großer Bedeutung, um Keime und Krankheitserreger zu entfernen, die sich auf der Eioberfläche und im Inneren der Eier befinden können. Durch diese Maßnahme kann der Eintrag von Krankheitserregern in die Brutrinne und zeitversetzt beim Ausbringen in unsere Gewässer ausgeschlossen werden. Diese Maßnahme ist aber auch eine wichtige Maßnahme für eine stabile und vorhersagbare Fischproduktion, da die Sterblichkeit der Eier und der frühen Larvenstadien verringert wird.

Durchführung der Desinfektion

Die zubereitete Desinfektionslösung sollte auf einmal verwendet werden. Auch die bereits verdünnte Lösung ist extrem toxisch für die Fische. Die gesamten Lösungen und das Wasser welches beim Spülen der desinfizierten Eier anfällt sollte entsorgt werden und nicht in den Kreislauf der Fischzucht oder des Vorfluters gelangen.

Anwendung bei frisch gestreiften Salmoniden Eiern:

90 g Kochsalz in 10 Liter Wasser auflösen und in diese Salzlösung 100 ml Buffodine dazu geben und gründlich durchmischen. Die Milch (Spermien) mit einer Salzlösung (90 g auf 10 Liter Wasser) von den befruchteten Salmoniden Eiern waschen bis sie rein sind. Die gereinigten Eier in die vorbereitete Buffodine-Lösung (90 g Kochsalz, 100 ml Buffodine) tauchen. Einwirkzeit 10 Minuten. Nach der oben beschriebenen Behandlung müssen die Salmoniden Eier gründlichst 4 bis 5 x mit einer Salzlösung (90 g Kochsalz auf 10 lt Wasser) gewaschen werden.

Die Eier danach in den Erbrütungseinrichtungen auflegen wo sie mit frischem Wasser umspült werden.

Narkotisierung der Elterntiere

Beim Abstreifen von „Milchner“ und „Rogen“ zur künstlichen Vermehrung ist es Zweckmäßig, diese zu narkotisieren. Dies verhindert eine Zerstörung der Eier oder Zerreißung der Ovarien durch starke Abwehrreaktionen beim Abstreifen. Weiters verkrampft sich der Fisch nicht so stark beim Abstreifvorgang und es kann entspannter und wesentlich schonender für den Fisch und auch für die Eier gearbeitet werden.

Die empfohlene Form im Umgang mit Fischen ist die Anwendung von Narkotika zur Betäubung über das Wasser. Hierbei wird das Tier in ein Becken gebracht, in dessen Wasser das Narkotikum gelöst ist.

Diese Methode hat die Vorteile, wie:

- der Fisch muss nicht fixiert werden

- rascher Wirkungseintritt

- nicht invasiv

- es können mehrere Tiere nacheinander oder auf einmal in ein Narkosebad verbracht werden

- weitere manipulation mit dem Kescher entfällt

- durch Eintauchen der Fische in Narkoselösung oder Frischwasser kann die gewünschte anästhesietiefe variiert werden.

- die Fische sind entspannt und die Eier lassen sich schön abstreifen.

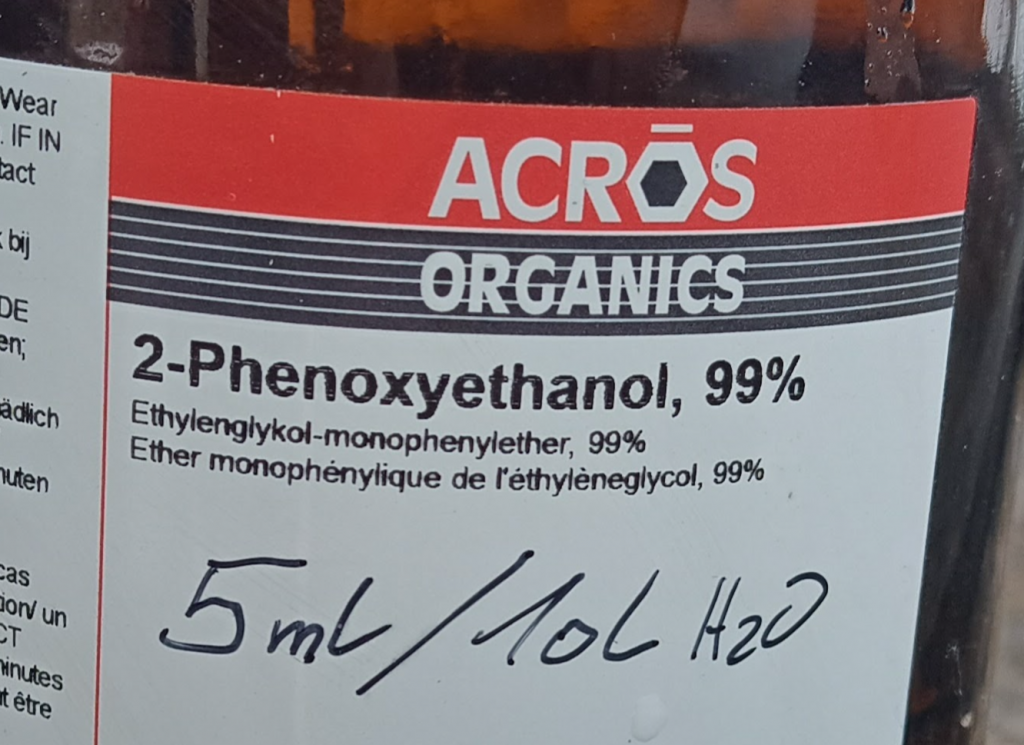

Narkose Mittel

(Quelle: Amazone.de)

2-Phenoxyethanol ist zweifellos das am meisten benutzte Betäubungsmittel für Fische. Alternativ kann auch „Nelkenöl“ verwendet werden, welches ebenfalls ein vorzügliches Betäubungsmittel ist. Da es das Betäubungsmittel 2-Phenoxyethanol nur über Rezept gibt und nur in größeren Gebinden zu beziehen ist, ist es eher in der professionellen Fischzucht in Verwendung. Nelkenöl ist in kleinen Fläschchen zu beziehen und hat richtig dosiert denselben Effekt.

Konzentrationen für die Sedierung

Wir verwenden Nelkenöl

Wir haben auf 20l Wasser 15 Tropfen Nelkenöl verwendet. Das funktioniert sehr gut, sie schlafen tief genug aber Wachen auch sehr schnell wieder auf und schwimmen. Ganz wichtig bei Nelkenöl ist, dass der Fisch mit Kopf voran wieder zurück ins Wasser „geschupst“ wird. So wird das Nelkenöl schnell wieder aus den Kiemen gespült. Am besten in einen „Aufwachbehälter“, damit die Fische kontrolliert aufwachen können, bevor sie wieder in die freie Wildbahn entlassen werden und sich nicht in der Strömung gefährden. Da die Wirkung auch durchaus Temperaturabhängig ist, kann man ja ggf. bei einer zu geringen Wirkung noch ein paar Tropfen Nelkenöl dazu geben.

Alternative ist 2-Phenoxyethanol

Bei einen 20 Liter Wasserbehälter werden von Stephan auf der Flasche angeführt, eine Konzentration von 0,5 ml auf 10 Liter Wasser empfohlen und hat auch bei einer Quellwassertemperatur von ca. 10 Grad Celsius sehr gut funktioniert.

Nelkenöl hat angeblich eine etwas längere Aufwachzeit. Bei beiden ist aber keine erhöhte Mortalität zu bemerken und stellt den Einsatz in keiner Weise in Frage. Da Nelkenöl völlig natürlich ist und oft beim Kochen benutzt wird, erfüllt es für die meisten „Abstreif-Aktionen“ im „Gelände“ unseren Anforderungen und haben wir im Elektrofischer-Anhänger immer welches dabei, da wir es auch beim Vermessen von Fischen bei Bestandserhebungen brauchen.

Abstreifen und Befruchten der Eier

Eier (Rogen) der weiblichen Fische (Rogner) werden mit dem Sperma des „Milchner“, der männlichen Fische besamt. Nach Zugabe von Wasser bzw. der oben beschrieben Befruchtungslösung findet die Befruchtung statt.

(Foto: © by Heli Humer)

(Foto: © by Heli Humer)

Transport der Eier

Auflegen der Eier im Brut Haus

Wir haben vor einigen Jahren ein 100 Jahre altes Brut Haus reaktiviert. Der wichtigsten Punkt für ein Brut Haus ist eine entsprechende Quell Anspeisung. Mit einem Nebenausgang der Miesen Bach-Quelle, aus der ein Großteil des Höllengebirge entwässert wird, haben wir eine Quelle mit der größten Schüttung in dieser Region. Daher wird auch hier seit über 100 Jahren ein Brut Haus betrieben.

Während der Erbrütungsperiode sind verschiedene Betreuungsmaßnahmen notwendig. Es muss für eine kontinuierliche Wasserzufuhr ohne Temperaturschwankungen gesorgt werden; jede mechanische Beeinträchtigung der Eier muss verhindert werden; Luftblasen unter den Auflagegittern der Brutrahmen sind durch vorsichtiges Rütteln oder Neigen der Rahmen zu entfernen; Sedimentauflagerungen auf den Eiern müssen vorsichtig abgespült werden. Bei wechselwarmen Tieren ist die Atmungsaktivität temperaturabhängig. Nicht nur die Tiere selbst atmen bei höherer Temperatur stärker, auch der Sauerstoffbedarf der Eier ist größer. Ein Forellen Ei braucht bei 10 Grad 20-mal so viel Sauerstoff wie bei 4 Grad.

Bei der Erbrütung im Brutrahmen muss auch das Auslesen toter Eier konsequent durchgeführt werden. Dies geschieht händisch mit einen Glasrohr mit Gummiball.

Scharflinger Eierabsauger

Am besten funktioniert hier der Scharflinger Eierabsauger, benannt nach einer Entwicklung im „Institut für Gewässerökologie, Fischereibiologie und Seenkunde, in Scharfling am Mondsee“, der nach dem Saugheber-Prinzip mit Gummiballen arbeitet und durch Drücken eines Balges das anvisierte Ei aufsaugt und in einen kleinen Behälter sammelt.

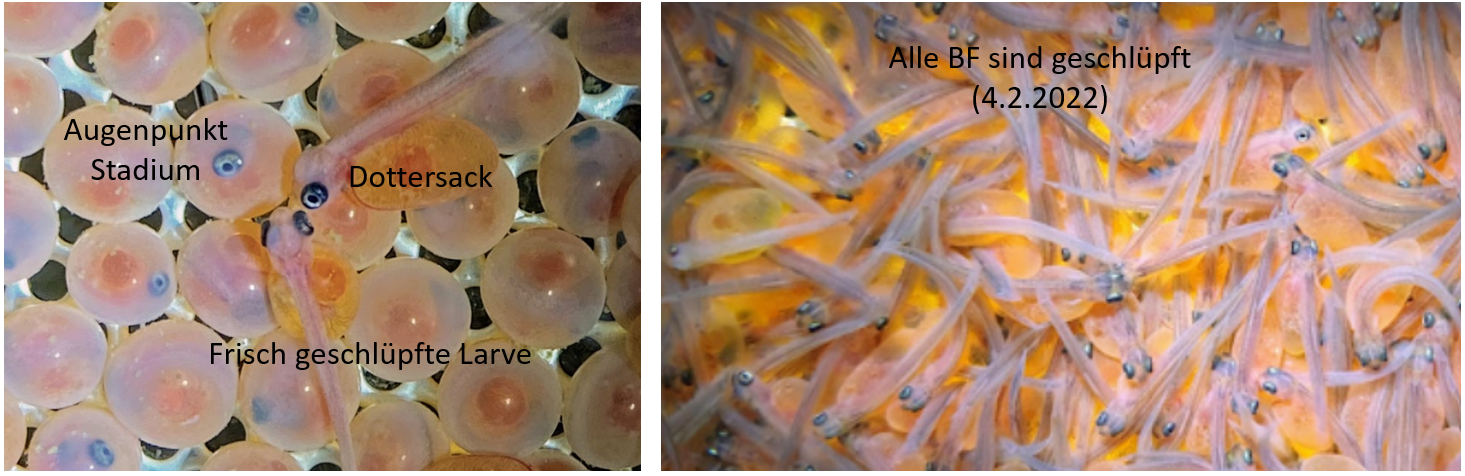

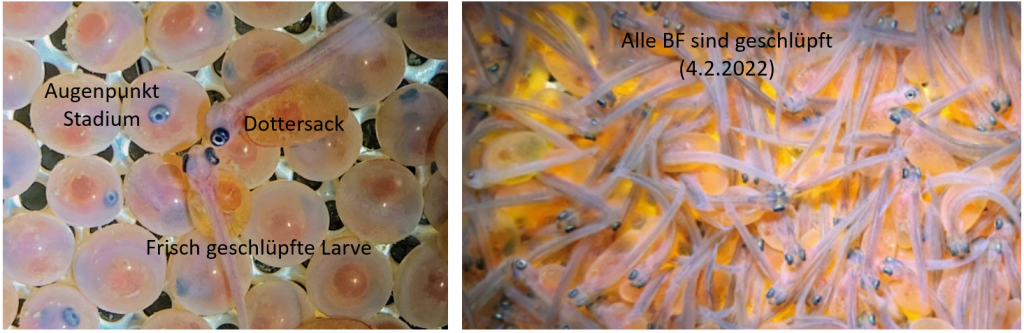

Ein Zählen der Eier ist im Augenpunktstadium möglich, also zu einem Zeitpunkt, zu dem die Eier nicht empfindlich sind. In dieser Zeit können auch Eitransporte durchgeführt werden, sowie das Ausbringen in Cocooning Boxen oder in den Kies. Oder wir belassen einen Teil in der Brutrinne bis zum Schlupf und bringen diese erst als Brütlinge im Frühling aus, wenn auch im Gewässer schon Nahrung zur Verfügung ist, damit sich die Brütlinge in der freien Wildbahn ernähren können.

Gebrauchsanweisung für den Scharflinger Eierabsauger

Eigentlich sollen sie ohne, dass sie an Kunstfutter gewöhnen werden, in die Natur ausgesetzt werden.

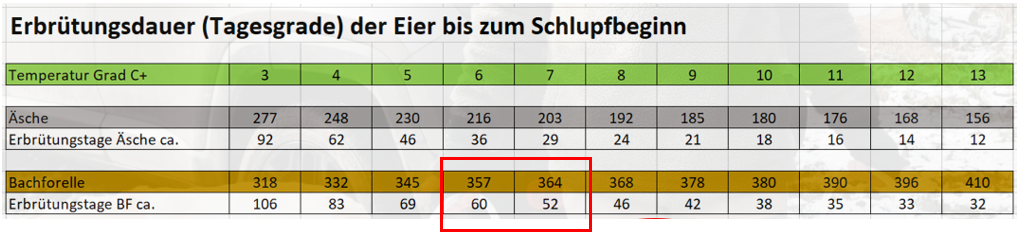

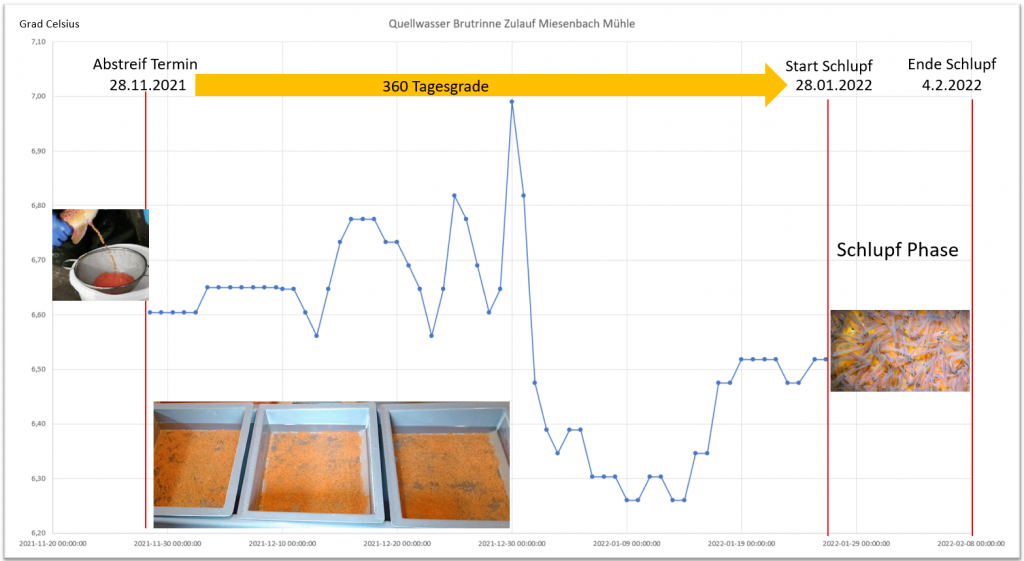

TIMELINE Erbrütung der Bachforellen Eier bis zum Ausbringen

Zeitachse

| Datum | Status |

| 27. November 2021, 14:00 Uhr | Abstreiftermin und auflegen in der Brutrinne |

| 20. Jänner 2022 | Augenpunktstadium erreicht |

| 24. Jänner 2022 | „Artificial nests“ Ausbringungen Kaltenbach / Radaubach |

| 28. Jänner 2022 | Start – Schlupf der Brütlinge |

| 07. Februar 2022 | Alle geschlüpft |

| 20. Februar 2022 | Die Dottersack Phase geht dem Ende zu |

| 25. Februar 2022 | Aussetzen der Brütlinge in die freie Natur |

Nach (ca.) 60 Tagen gehts mit den Eiern in die Natur zurück

Auf der einen Seite wollen wir der Natur etwas helfen und die Entwicklung der „grünen Eier“ und deren Ausfallrate, gerade in dieser sensiblen Phase zu optimieren. Auf der anderen Seite soll der „Homing-Effekt“ in der Schlupf Phase erhalten bleiben. Daher sollen möglichst die Eier nach ca. 60 Tagen (+/-) wieder in die Natur ausgebracht werden.

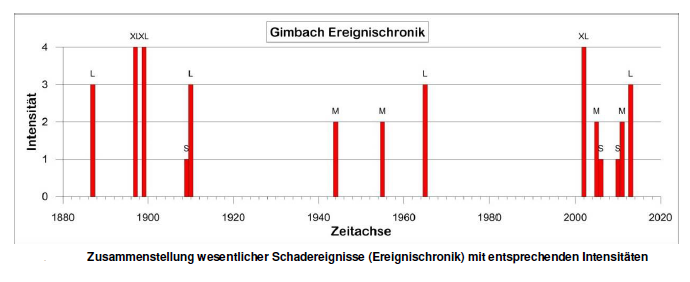

„Artificial nests“ im Kaltenbach

Der Oberlauf des Kaltenbach war immer schon das Hauptlaichgebiet der Bachforelle. Durch starke bauliche Eingriffe durch Hochwasserschutz Maßnahmen wurden jedoch der Fischbestand vernichtet. Daher versuchen wir diesen wieder aufzubauen und zu einen selbstreproduzierbaren Bestand zu entwickeln. Der Vorteil der „artificial nests“ Methode ist, dass es keinen Betreuungsaufwand gegenüber Brutboxensystemen gibt. D.h. die eingebrachten Eier – im Augenpunktstadium werden in das Schotter-Nest „injiziert“ und sich über den Schlupf und die Dottersackphase bis zum freischwimmenden Brütling selbst überlassen.

Auch, was unserer Meinung wichtig ist und einen Unterschied zu in der Brutrinne geschlüpften und mit Kunstfutter angefütterten Setzlingen ausmacht, dass der „Start“ der Nahrungsaufnahme und gleich die selbständige Orientierung auf Naturnahrung, einen wesentlich Beitrag für die weitere Entwicklung der Fische leistet. Die Optimierung des Laicherfolges, liegt bei dieser Methode im Bereich der geschützten Überbrückung vom „Grünen Ei“ bis ins Augenpunkt-Stadium der Eier. In der Brutrinne hat man minimale Ausfallraten, die im einstelligen Prozentbereich liegen und sich auf das Aussortieren von unbefruchteten Eiern reduziert. Duch dieses Aussortieren, hat man eine wesentlich geringere Verpilzung der Eier und auch der anliegenden Eier, wie dies ggf. in der Laichgrube sein kann und alleine mit dieser Produktivitätssteigerung, hat man eine wesentlich bessere Ausbringung ins Gewässer, behält und gibt den Brütlingen in einen Hohe Maße den „Homing Effekt“ mit auf ihren Lebensweg ….

Nach 90 Tagen – Aussetzen der Brütlinge in die freie Natur

Sobald die Brut schwimmfähig ist und der Dottersack ziemlich aufgebraucht wurde, muss entweder ausgesetzt, oder in der Brutrinne angefüttert werden. Aus den anfangs glasklaren und ziemlich hilflosen Brütlingen sind nun bereits dunkel gefärbte kleine Fischchen geworden. Nachdem wir möglichst eine An Fütterung mit Kunstfutter nicht machen wollen, endet für uns die Begleitung der abgestreiften Bachforellen Eier am Ende der Dottersackphase und sie müssen sich nun in der freien Natur behaupten und sich um die Futtersuche kümmern.

Eingereicht von: GUGGENBERGER KEVIN, wie er Einleitend in seiner Arbeit schreibt: „Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen“ und genau so geht es auch der Bachforelle.

Resümee und Danksagung

Es freut mich sehr, dass es Enthusiasten gibt wie Stephan Feichtinger und seine Helfer, die bei +1 Grad Celsius am 8 Grad kalten Wasser arbeiten um den Bachforellen zu helfen. Auch danke an die, die vielen Stunden im Brut Haus und an der Brutrinne verbringen, sowie in weiter Folge beim Aufstellen der Brutboxen, beim Cocooning und beim Ausbringen der Augenpunkt Eier in die Kies-Nester, sowie beim Aussetzen der Brütlinge an unseren Gewässern helfen. Auch möchte ich mich für die gute Zusammenarbeit mit den ÖBF bedanken, die unsere Projekt unterstützen und aktiv mithelfen, bei unseren Bemühungen bis hin zum Ausbringen der Brütlinge. Damit leisten wir einen wichtigen Beitrag unseren Fischbeständen zu erhalten und zu entwickeln. Petri Dank dafür!

Weitere Informationen:

Eine praktische Anleitung zur Eidesinfektion bei Fischen

Hygiene in der Fischzucht – Vorbeugen ist besser als…

Happy Fish© ist ein Symbol für Menschen, Organisationen und Projekte, die darauf abzielen, wieder frei fließende Flüsse für Fischpopulationen zu schaffen.

„Hege nach dem Prinzip: Versuch macht klug“

Für das Fischbesatzmanagement empfiehlt sich das Grundprinzip der lernfähigen Hege. Dabei wird der Erfolg jeder Maßnahme in verschiedenen Schritten überprüft. Dazu gehört, das natürliche Aufkommen der Zielfischarten regelmäßig zu erfassen und daraus auf die Besatznotwendigkeit zu schließen.

Zitat: von Robert Arlinghaus