Gerne folgten wir der Einladung des Landesfischereiverband Bayern (LFVB) und dem Bayrischen Landesamt für Umwelt (LfU), Fr. Dr. Julia Schwaiger mit der wir seit geraumer Zeit in Kontakt stehen um die Erfahrungen und Erkenntnisse um das „Phänomen Schwarze Bachforelle“ auszutauschen. In diese Forschung wurde speziell in Wielenbach in den letzten 15 Jahren viel investiert und an Erkentnissen gewonnen, die wir auch für unsere Situation im Salzkammergut an der Oberen Traun ableiten können. Da dieses Phänomen ja grenzüberschreitend in den Voralpenflüssen, zumeist im Übergang von der Bachforellenregion in die Äschregion, sowohl in Bayern, in der Schweiz und auch bei uns in Österreich auftritt.

„Schwarze Bachforelle“ – aus der Ischler Traun

So reisten der „Vorstand“ der ARGE Bachforelle am Freitag, 12. Juli 2013 in einer Fahrgemeinschaft nach Wielenbach. Wielenbach ist eine Gemeinde im oberbayerischen Landkreis Weilheim-Schongau, am südlichen Ende des Starnberger Sees gelegen. So traf wir uns um 7:00 Uhr in Salzburg um gemeinsam mit Dipl. Ing. Dr. Günther Unfer, vom Institut für Hydrobiologie und Gewässermanagement, Dept. für Wasser, Atmosphäre und Umwelt von der Universität für Bodenkultur Wien, der mit dem Zug nach Salzburg anreiste, um dieses wichtige Smposium zu besuchen, dass uns weiterhelfen soll, um auch bei uns an der Oberen Traun, denn Lebensraum für die Bachforelle wieder lebensfähig zu machen.

v.l.n.r. Heimo Huber, Harald Eidinger, Kurt Hutterer,

v.l.n.r. Heimo Huber, Harald Eidinger, Kurt Hutterer,

in Wielenbach

(Foto: Günther Unfer)

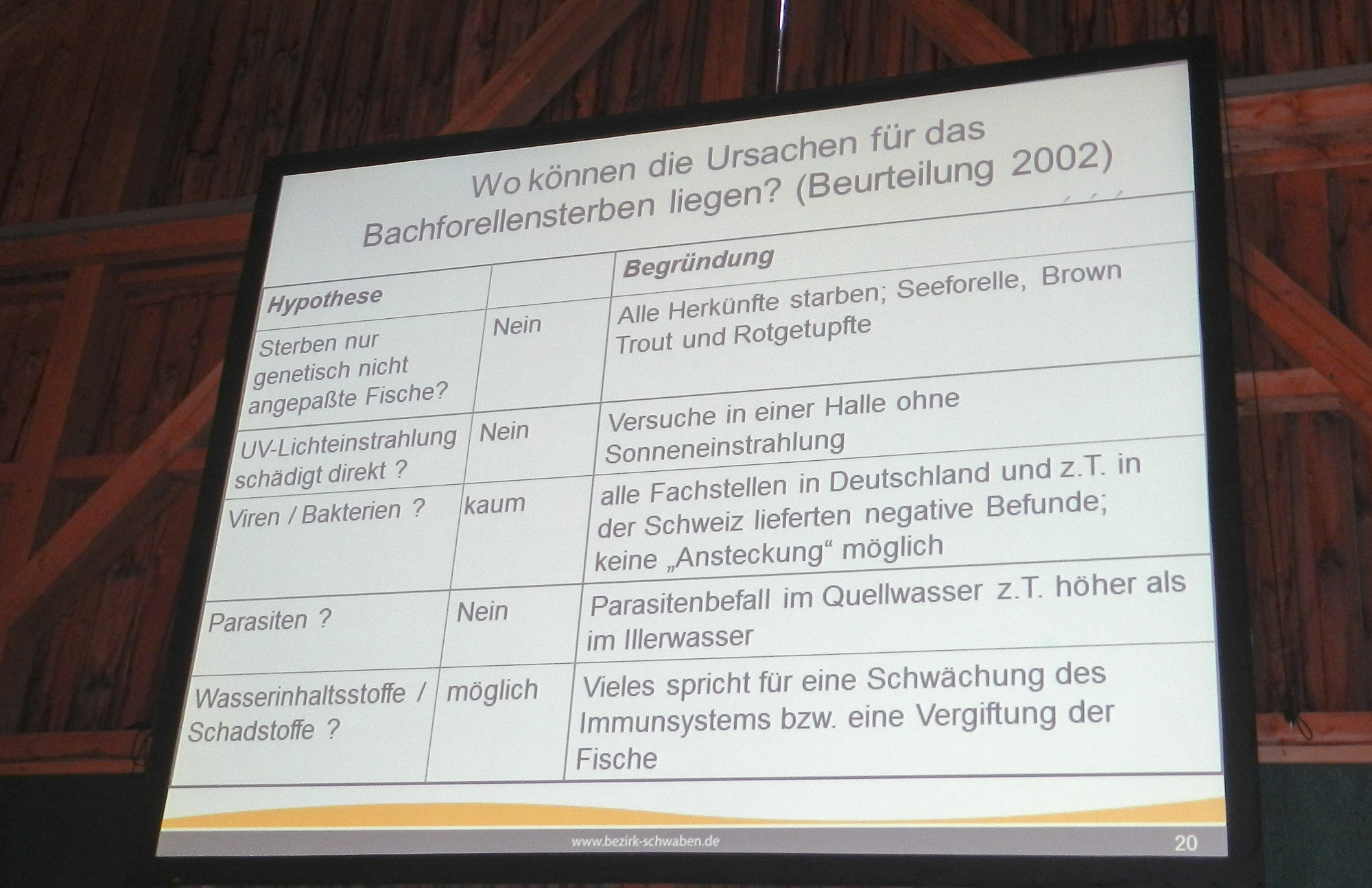

Daher ein ganz großes Kompliment und Dankeschön an unsere bayerischen Nachbarn für deren Forschungsintensität und -kontinuität. Wenn auch die wahre Ursache für die „Schwarze Bachforelle (PDS)“ noch nicht ganz gefunden wurde, gibt es doch sehr viele plausible Ansätze nach dem Ausschlussverfahren. Demzufolge handelt es sich um eine Immunschwäche mit nachfolgendem Multiorganversagen. Die Meinung der Auslöser wäre „eine Temperaturschwankung in Kombination mit hoher solarer UV-Belastung“ hat sich nicht bestätigt.

Dr. Sebastian Hanfland, vom Landesfischereiverband Bayern

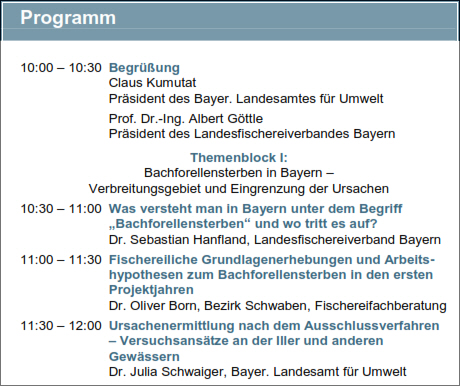

Die Veranstaltung wurde von Hr. Claus Kumutat, Präsident des Bayerischen Landesamt für Umwelt und Hr. Prof. Dr. Ing. Albert Göttle, Präsident des Landesfischereiverbands Bayern eröffnet. Von Hr. Dr. Sebastian Hanfland, vom Landesfischereiverband Bayern wurde chronologisch die Situation der „Schwarzen Bachforelle“, deren Vorkommen und die gemachten Feldversuche, im speziellen an der Iller aufgezeigt.

Hier der Auszug aus dem sehr umfangreichen und detailierten Programm, mit den Vormittag – Vorträgen:

Zusammenarbeit Wissenschaft mit Fischer

In weiterer folge wurde von Hr. Dr. Oliver Born, heute in der Fischereifachberatung Schwaben, jedoch in den ersten Projektjahren als Fischereibiologe in Diensten des LFVB tätig, ging auf die ersten Untersuchungen ein. Von ihm und auch generell im Symposium, wurde auf die aktive Zusammenarbeit zusammen mit engagierten Mitgliedern der lokalen Fischereivereine hingewiesen, durch die, die in ausgeklügelten Hälterungsversuchen die Auswirkungen von Flusswasser auf Bachforellen, begleitet von zahlreichen weiteren Untersuchungen, erst möglich gemacht wurden, um die Ursache des Sterbens einzugrenzen. Dazu gehörten Kontrollbecken mit Quellwasser, die Verwendung von verschiedenen Forellen-Stämmen (Seeforelle, rotgetupfte Bachforelle, Zuchtstamm «brown trout» und Mischlinge davon), um genetische Faktoren zu berücksichtigen, sowie der Vergleich mit weiteren Arten wie Regenbogenforelle, Äsche, Barbe und Nase, um in diesem Versuch die Auswirkungen auf andere Fischarten auszuschließen.

Hr. Dr. Oliver Born, Fischereifachberatung Schwaben

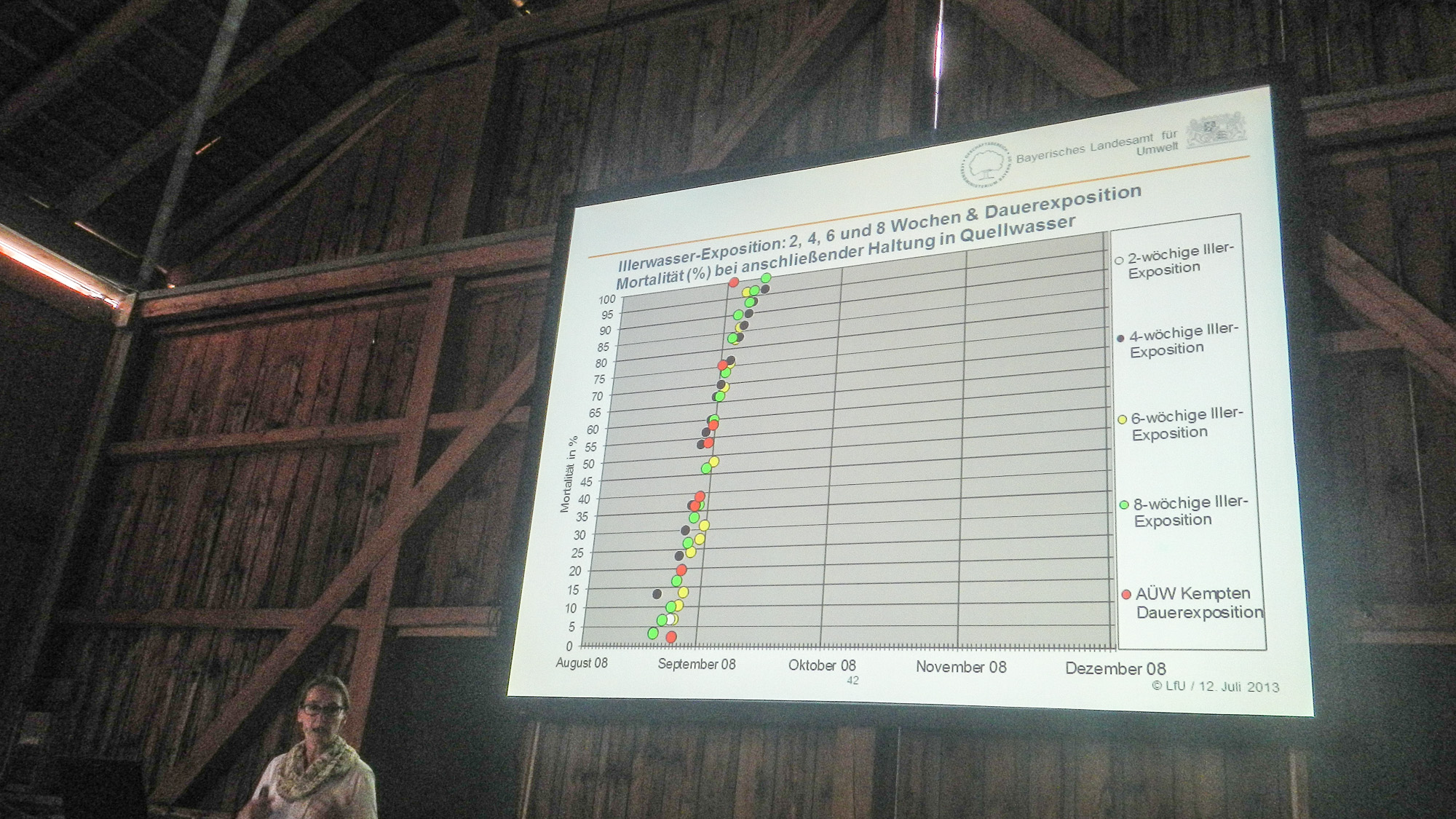

Die wichtigsten Resultate der in den Jahren 1997 und 2005 gestarteten Expositionsversuche:

- Die Forellen sterben ausschliesslich im Spätsommer, vorher sind die Verluste sehr gering.

- Die Symptome sind verweigerte Futteraufnahme, Verlust der Fluchtreaktion, Apathie und Dunkelfärbung.

- Das Sterben begann in den unterschiedlichen Hälterbecken zum selben Zeitpunkt, selbst wenn die Fische unterschiedlich lange darin gehältert worden waren.

- Die Verlustrate in den Becken mit Flusswasser betrug 100%!

- Das Syndrom ist nicht ansteckend, aber auch nicht heilbar (Umsetzen in sauberes Quellwasser nachdem die Symptome auftreten, rettet den Fisch nicht mehr!)

- Es ist nur die Art Salmo trutta vom Sterben betroffen und dies unabhängig von Herkunft (Zucht, wild) oder genetischer Form (Seeforelle, Bachforelle, Zuchtformen).

- Regenbogenforelle, Äsche und Cypriniden zeigen keine sichtbaren Beeinträchtigungen.

- Nur ein Faktor bleibt nach Auswertung des Versuchs als Ursache übrig: das Flusswasser bzw. Stoffe, die darin gelöst sind.

So erfreulich diese klare Eingrenzung vom wissenschaftlichen Standpunkt aus ist, so unerfreulich sind die sich daraus ergebenden Konsequenzen. Das Wasser der Iller und vergleichbarer Fliessgewässer führt also zum Tod von Bachforellen. Es muss gemäss Versuch einen Stoff oder Stoffe enthalten, die ihren Organismus stark und irreversibel schädigen. Welcher Art diese Stoffe sind, ist bislang leider absolut unklar. Jedenfalls zeigt in der Iller keiner der Parameter, mit denen heutzutage die Gewässergüte bestimmt wird, einen auffälligen Wert.

Ein Erbrütungsversuch im Illerwasser zeigte keinerlei auffällige Schäden an den Eiern, was durch normale Schlüpfraten und Brütlingsentwicklung bestätigt wurde.

Ursachenermittlung nach dem Ausschlussverfahren

Von Fr. Dr. Julia Schwaiger wurden die neuen Versuchsreihen an der Iller vorgestellt und die darauf aufbauenden Untersuchungen der Fische. Die verendeten Forellen wurden gesammelt und von Veterinärmedizinern untersucht.

Erstes Resultat:

- die Fische litten nicht unter Viren,

- Bakterien

- oder sonstigen Krankheitserregern.

Dafür fand man drastische Veränderungen der Haut und der Organe, besonders der Leber, die den Tod herbeiführen. Die festgestellten Schädigungen deuten klar auf eine Vergiftung hin und entstehen rasch und irreversibel. Auch eine österreichische Studie zeigt, «dass die Zeitspanne zwischen dem Beginn der körperlichen Veränderung und dem Eintritt des Todes äusserst kurz ist.»

Fr. Dr. Julia Schwaiger, Bayerisches Landesamt für Umwelt, mit den Iller Versuchsreihen von 2008

Was den Forellen so zusetzt, ist leider noch weitgehend Spekulation. Diskutiert werden Einträge aus Land- und Forstwirtschaft und natürlich Kläranlagen. Auch Sickerwasser aus Mülldeponien ist ein Thema. Eine weitere Hypothese ist ein Zusammenhang mit Algen. Es gibt Beispiele von Algen, die Giftstoffe absondern und es gibt Anzeichen, dass sich die Veralgung in den betroffenen Gewässern verändert hat.

Speziell erwähnt werden auch Fällungshilfsmittel aus Kläranlagen sowie Phosphat – Ersatzstoffe aus Waschmitteln. Hingegen passen die Schädigungen eher nicht zu hormonaktiven Stoffen (z.B. Antibaby-Pillen-Rückstände), wie sie oft in diesem Zusammenhang erwähnt werden.

Baktoriologische, virologische und immunologische, molekulargenetische Untersuchungen

Auch dieser Teil wurde sehr Umfangreich behandelt und beforscht. Details sind im Tagungsband „Bachforellensterben in Bayern“ nachzulesen.

Forschung in der Schweiz und in Oesterreich

„Netzwerken“

Networking ist ja ein wichtiger Bestandteil von solchen Veranstaltungen. So war es für uns „ARGE BACHFORELLE“ auch optimal hier viele neue Kontakte aus der Gewässer-Bewirtschaftung, Fischereivereinen, Behörden und der Wissenschaft persönlich treffen.

Ansatz Schweiz „Ozonung“

So konnten wir ein interessantes Gespräch mit Fr. Dr. Marion Mertens aus der Schweiz führen. Die Schweiz hat ja sehr viel unter „www.Fischnetz.ch“ in die Forschung um den „Rückgang von Fischvorkommen“ investiert. So auch um das Phänomen der „Schwarzen Bachforelle„. Hier wurde uns auch durchaus vermittelt, dass die „Schweiz“ in der Umsetzung von Maßnahmen sehr Fortschrittlich ist und denkt, wie der Einsatz von „Ozongas„, welches die Männlichkeit von Fischen schützen soll. Das aggressive Gas, das versuchsweise bereits in ersten Kläranlagen blubbert, zerlegt hartnäckige Stoffe, die unbehelligt durch die Abwasserreinigung rauschen. Es geht hier um die Rückstände der Zivilisation:

- Überbleibsel der rund 30’000 Chemikalien –

- Medikamente,

- Spülmittel,

- Farben oder

- Brandhemmer –,

die in der Schweiz und nicht nur da, in die Gewässer eingeleitet werden. Manche davon entfalten auch nach der Abwasserreinigung eben eine ungewollte und unbekannte Wirkung auf Tier und eventuell auch auf den Mensch. Und das ist nur die Spitze des Eisbergs, «Für viele Substanzen steht noch gar kein Nachweis und Auswirkungen zur Verfügung.» Und auch ihre Wirkungen sind weitgehend unerforscht. Ozon wird in der Scheiz favorisiert. Pilotanlagen haben schon sehr positive Ergebnisse gebracht. Dh. hier werden sehr zukunftsweisende Überlegungen angestellt, die bei uns noch gar nicht zur Diskussion stehen.

Prof. Franz Lahnsteiner

Das Gute liegt so nah: Erfreuchlich war auch, dass wir den uns namentlich schon bekannten Hr. Prof. Franz Lahnsteiner auch persönlich kennenlernen konnten. Ist Hr. Prof. Franz Lahnsteiner doch direkt wohnhaft, bei uns an der „Oberen Traun“ und ist der Experte in Sachen Fisch. Er beschäftigt sich mit Grundlagenforschung zur Reproduktionsbiologie der Fische und mit angewandter Forschung insbesondere im Bereich der Aquakultur. In diesem Sektor arbeitet er eng mit der Bundesanstalt für Wasserwirtschaft in Scharfling am Mondsee und mit der Fischzucht Kreuzstein zusammen. Schwerpunkte liegen in der Reifung und Gewinnung von Fischspermien und – eiern, der künstlichen Befruchtung der Fische, der Gefrierkonservierung sowie in der Aufzucht von Fischlarven. Er ist Gutachter für verschiedene wissenschaftliche Zeitschriften und Verfasser von mehr als 150 wissenschaftlichen Publikationen. Hier bietet sich in weiterer Folge eine Zusammenarbeit an und wir werden in direkter Abstimmung und Kontakt bleiben.

Solche gesunden Bachforellen wollen wir wieder an der Oberen Traun …

Konglusio von Hr. Kurt Hutterer, ARGE BACHFORELLE

Was wir vom Symposium an Erkenntnissen mitnehmen konnten und von Hr. Kurt Hutter zusammengefasst wurde:

- Eindeutig ist erwiesen, dass eine UV-Desinfektion des Wassers das Bachforellensterben verhindern kann.

- Beweis 1: Illerversuch bei Kempten durch BLfU

- Beweis 2: Bf-Versuch an der Traun durch Hr. Prof. Dr. Lahnsteiner, Universität Salzburg

(leider sind nach einem Defekt an der UV-Anlage alle Bachforellen gestorben …)

- Auch der Einsatz eines Aktivkohle-Filters in Kempten brachte eine ganz geringfügige Verbesserung der Situation.

- in der Schweiz gibt es ähnliche Erfolge in Verbindung mit „Ozonung“

Nicht nur Bachforelle – auch Seeforelle

Auch ergaben die aktuellen Untersuchungen, dass genetisch gleichartige Fischarten, wie Seeforellen in gleichem Ausmaß wie Bachforellen von dem Krankheitsgeschehen betroffen sind. Diese früher an der Oberen Traun recht heufig vorkommende Sepzies, wie in „MEMORIAM DER SEEFORELLE“ beschrieben, ist diese in den letzten Jahre auch still und heimlich in der Oberen Traun verschwunden. Das traurige daran ist, dass Seeforellen aus dem Traunsee zu Laichen aufsteigen, dokumetiert bis zur Sägemühlbachmündung (unterhalb von Lauffen) und die Fischbrut und Seeforellensömmerlinge der PSE zum Opfer fallen und mit den Bachforellen absterben. Sh. auch die Seeforellenbestände im Traunsee und deren natürliches Aufkommen wird dadurch massiv gefährdet.

Logische Schlussfolgerung:

- Aktivkohle-Filter mit derem hohen Absorptionsvermögen minimieren irgendwelche Schadstoffe.

- UV-Desinfektionsanlagen inaktivieren irgend welche Schadstoffe.

Dh. die Ursache, wie auch schon 2001 festgestellt wurde, muss im Flusswasser liegen. Daher gilt es jetzt zu erforschen, welche Schadstoffe bei der UV-Desinfektion inaktiviert werden (z.B. durch DNA-Analysen) um die wahre Ursache(n) des Bachforellen-Sterbens endlich zu finden. Die intensive UV-C-Strahlung im besonders wirksamen Bereich von 254 nm Wellenlänge und einer UV-Bestrahlungsdosis von ca. 400 – 500 J/m2 wirkt direkt auf den Erbinformationsträger (DNA) von Mikroorganismen, Viren und Bakterien ein. Durch Veränderung der DNA wird die Zellteilung des Mikroorganismus unterbunden – er kann sich nicht mehr vermehren und verliert seine gesundheitsschädigende Wirkung. Mit der UV-Technologie ist es möglich, mehr als 99,99% aller Krankheitserreger innerhalb von Sekunden abzutöten, ohne chemische Zusätze, ohne Möglichkeit einer Überdosierung, ohne schädliche Nebenwirkungen, preiswert, höchst effizient und absolut zuverlässig.

Dh. die Ursache, wie auch schon 2001 festgestellt wurde, muss im Flusswasser liegen. Daher gilt es jetzt zu erforschen, welche Schadstoffe bei der UV-Desinfektion inaktiviert werden (z.B. durch DNA-Analysen) um die wahre Ursache(n) des Bachforellen-Sterbens endlich zu finden. Die intensive UV-C-Strahlung im besonders wirksamen Bereich von 254 nm Wellenlänge und einer UV-Bestrahlungsdosis von ca. 400 – 500 J/m2 wirkt direkt auf den Erbinformationsträger (DNA) von Mikroorganismen, Viren und Bakterien ein. Durch Veränderung der DNA wird die Zellteilung des Mikroorganismus unterbunden – er kann sich nicht mehr vermehren und verliert seine gesundheitsschädigende Wirkung. Mit der UV-Technologie ist es möglich, mehr als 99,99% aller Krankheitserreger innerhalb von Sekunden abzutöten, ohne chemische Zusätze, ohne Möglichkeit einer Überdosierung, ohne schädliche Nebenwirkungen, preiswert, höchst effizient und absolut zuverlässig.

Weiterfuehrende Informationen:

Bachforellensterben in Bayern

Seit vielen Jahren wird in den Ober- und Mittelläufen voralpiner Flüsse Bayerns während des Spätsommers ein Sterben von Bachforellen beobachtet. Erkrankte Fische zeigen eine deutliche Schwarzfärbung und halten sich lethargisch in Ufernähe auf. Neben massiven pathologischen Veränderungen im Bereich von Leber, Milz, Niere, Kiemen und Magen-Darm-Trakt weisen die Tiere meist auch Veränderungen des Blutbildes auf. Andere Fischarten aus den gleichen Gewässern zeigen dagegen keinerlei Krankheitsanzeichen.

Seit Mitte der 80’er Jahre sind in den schweizerischen Fließgewässern die Fangerträge bei den Bachforellen kontinuierlich um mehr als 40% zurückgegangen. Bei vielen Fischen wurden zudem Organschäden festgestellt.

Quellen:

- Einladung und Tagungsband, „Bachforellensterben in Bayern“, Bayrisches Landesamt für Umwelt

Abkuerzungen

LfU = Bayrischen Landesamt für Umwelt

LFVB = Landesfischereiverband Bayern

PDS = Proliferative Darkening Syndrom

proliferative bedeutet medizinisch in diesem Zusammenhang „wuchernd, schwellend“ und bezieht sich auf die inneren Organe der Bachforelle.

Darkening Syndrom bezieht sich auf die Schwarzfärbung der Bachforelle.

„Kann man es sich finanziell leisten, zu versuchen den Bachforellen zu helfen?

Alleine diese Frage ist schon traurig. Richtig müsste sie lauten: Kann man es sich leisten, nichts dagegen zu unternehmen!

(Zitat: Kurt Hutterer, ARGE Bachforelle) „