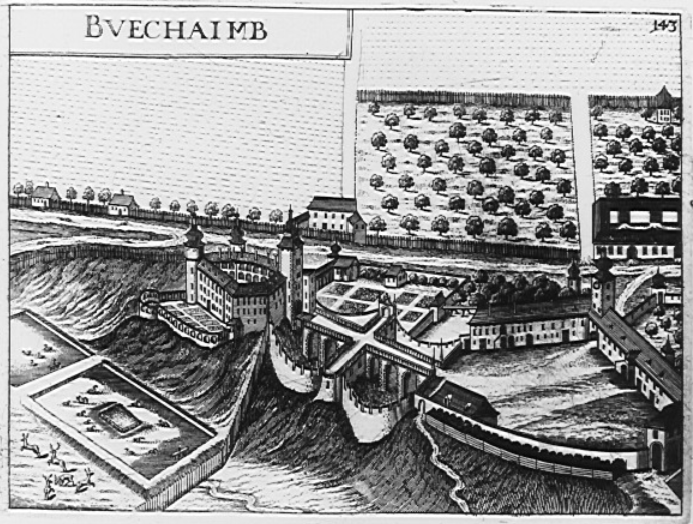

Auf der Suche nach alten Aufzeichnungen über die Fischzucht, muss man im Umfeld von Schlösser- und Klöstern zu suchen anfangen. So auch in „Puchheim“. Das Schloss Puchheim ein ehr würdiger, alter Gebäudekomplex, dessen Hauptschloss nachweislich schon über 1000 Jahre dem Wind und Wetter trotzte. Von dem mächtigen Adelsgeschlechte der Puchheimer, in Besitze des Herzoge von Österreich von 1348 bis zu Beginn des 16. Jahrhunderts, danach das berühmte Geschlecht der Polheimer kam. Es dürfte daher auch Puchheim in der Zeit der Bauernkriege von 1594 bis 1636 eine gar wichtige Rolle gespielt haben. Danach kamen als Besitznachfolgern, die Grafen von Salzburg und diese dürfte Puchheim zur höchsten Blüte gebracht haben.

Geschichte

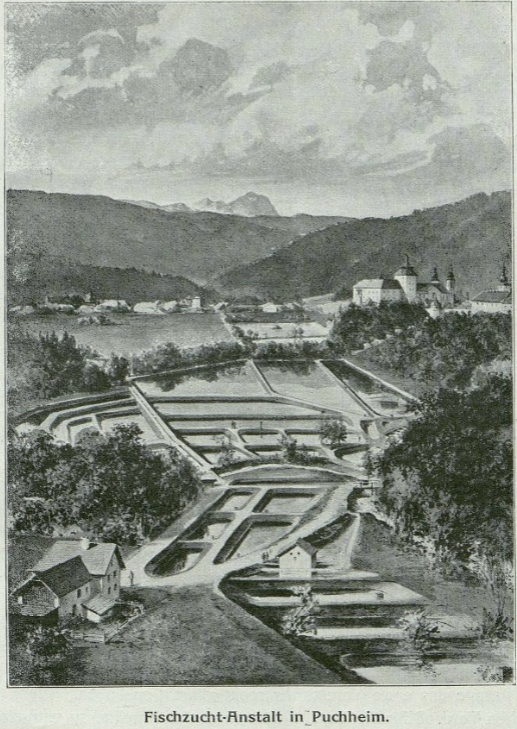

Es wurde nicht nur mit der wertvollsten Einrichtung, sondern auch mit den herrlichsten Anlagen versehen, von welchen heute noch Spuren vorhanden sind, wie die mächtigen Tujen bei den Fischzuchtanlagen. Auch unter den ihnen 1788 folgenden Freiherren, späteren Grafen von Fuchs, stand Puchheim anfangs in der Blüte, kam aber unter den letzten seines Stammes arg herunter.

Es wurde danach von keinen Geringeren, als vom der k. u. k. Hoheit dem Hoch- und Deutschmeister Erzherzog Maxmilian von Oesterreich im Jahre 1830 erworben, der es renovieren ließ und bestrebt war, eine Musterwirtschaft auf den Höfen, in den Wäldern und der Fischzucht einzuführen. 1851 räumte er einen Teil des Schlosses den Patres Redemptoristen ein, welche die Schloss Pfarre übernahmen und unter der im Jahre 1863 folgenden Besitznachfolgerin des Erzherzogs, Ihrer königliche Hoheit der Erzherzogin Maria Theresia,

Gemahlin Sr. königlicher Hoheit des Grafen Heinrich von Chambord, im Jahre 1883 das ganze Hauptschloß zur Benützung zugewiesen erhielten. Nachdem sich im Vorschlosse auch eine von genannter Besitzerin gestiftete dreiklassige Mädchenschule mit Kinderbewahranstalt und Arbeitsschule befindet, hat der gegen wertige Besitzer, Seiner königlichen Hoheit Don Alfonso von Bourbon und Austria-Este, der Erbe seiner 1886 verstorbenen Tante, nur höchst bescheidene Räume zur Benützung im Vorschlosse, so dass Puchheim eigentlich aufgehört hat, Herrschaftssitz zu sein. Trotzdem aber wird das Schloss vom gegenwärtigen Besitzer gut erhalten, nur die Gärtnerei wurde aufgelassen. Dafür finden die Wälder gegenwärtig eine besondere Pflege. Die groß angelegte Fischzuchtanstalt hat viel durch Wasserverunreinigung zu leiden.

Puchheimer-Au

Seit jeher bietet die Puchheimer Au den Menschen in und um Attnang-Puchheim ein weitläufiges Naherholungsgebiet, das seinesgleichen sucht. Sie ist Ruhezone und Rückzugsort für all jene, die dem Alltagsstress entkommen und durchatmen wollen. Sie ist Naherholungsgebiet für Läufer, Nordic Walker, Mountainbiker und Spaziergänger. Ihre Schönheit und Artenvielfalt bieten immer wieder Anlass zum Staunen für Groß und Klein, dabei sorgt die Auenlandschaft mit ihren verschiedenen Wanderwegen inklusive Baumkreis und Naturlehrpfad stets für Abwechslung.

Ebendiese Teichlandschaft waren früher im Umfeld der Mönche von Puchheim eine Fischzucht-Anlage. Sie verbliebenen 15 Teiche bieten heute Lebensraum für zahlreiche – teils gefährdete – Tier- und Pflanzenarten.

Hier, in der Teichlandschaft der Puchheimer Au, sollen Arten wieder angesiedelt werden, die in Österreich bedroht oder sogar vom Aussterben bedroht sind. Es handelt sich hier um Fische wie den Bitterling, um die Teichmuschel (beide brauchen sich übrigens gegenseitig und können nur miteinander überleben) aber auch um bedrohte Pflanzenarten und Amphibien. Es gibt schon erste Erfolge, denn manche Arten konnten hier schon (wieder) angesiedelt werden.

Die Puchheimer Au ist per Verordnung des Landes Oberösterreich bereits seit 2002 als Landschaftsschutzgebiet ausgewiesen. Die Erhebung zum Naturschutzgebiet bringt erweiterte Schutz- und Forschungsmöglichkeiten und vereinfacht gleichzeitig die Zusammenarbeit von Stadtgemeinde und Land Oberösterreich. Für die Besucher der Puchheimer Au ändert sich im Prinzip nichts, denn das betroffene Areal ist auch jetzt schon eingezäunt und nicht für Privatpersonen zugänglich. Hier halten sich höchstens Förster, Jäger und Wissenschaftler auf.

Naturschutz erleben

Um den Arten- und Naturschutz erlebbar zu machen, sind regelmäßige Führungen für die Öffentlichkeit angedacht. Diese Termine werden außerhalb der Schutzzeiten, wie Laichzeiten, stattfinden. Graf nennt den Herbst als einen passenden Zeitpunkt, um eine erste Führung durch das Gebiet anzubieten: „Es geht hier nicht darum, jemanden auszusperren. Natur- und Artenschutz soll greifbar und erlebbar bleiben.“

Um die Bedingungen für Flora und Fauna in und rund um die Puchheimer Teichlandschaft optimal zu gestalten, sind einige Arbeiten notwendig. Unter anderem wurden bereits mehrere Ablassvorrichtungen, sogenannte Teichmönche, saniert. Hierfür war die Bergung und Umsiedlung der Fischbestände notwendig. Auch müssen mehrere Dammkörper saniert und Teichböden abgedichtet werden. Durch diese Bemühungen wird der Wasserstand in den einzelnen Teichen regulierbar, wodurch wiederum geeignete Bedingungen für bedrohte Arten geschaffen werden können. Zusätzlich zum Schaffen der optimalen Rahmenbedingungen wurden in mehreren Teichen Teichbodenarten angesiedelt und bei der Kartierung wurden Amphibien wie der Grasfrosch, der Springfrosch und die Erdkröte festgestellt. Für die bedrohten Arten Kammmolch und Laubfrosch wird der Teich Nummer 14 heuer und nächstes Jahr für ein Wiederansiedelungsprojekt genützt. Neben besagten Amphibien werden auch Kleinfische wie der Bitterling und der Schlammpeitzger in den Gewässern der Puchheimer Teichanlagen angesiedelt. Der intakte Bestand an Großmuscheln ist bestens geeignet um dem Bitterling ideale Brutstätten für seine Jungen zur Verfügung zu stellen.

Abgelassener Teich mit saniertem Teichmönch (Ablassvorrichtung) aus Holz)

„Die Puchheimer Au ist ein wirklich einzigartiges Gebiet, das mir in vergleichbarem Ausmaß sonst nirgends bekannt ist,“ betont Christoph Graf die ökologische Besonderheit der Teichlandschaft. Es sei wichtig, aufzuzeigen „welche Bedeutung die Puchheimer Au nicht nur als Naherholungsgebiet, sondern auch als Natur- und Artenschutzgebiet haben kann.“

Weitere Informationen

Titelbild: Wikipedia – Attnang-Puchheim

„Was der Mensch sei, sagt ihm nur die Geschichte.“

Zitat von: Wilhelm Dilthey