Wenn man in alten Kochbüchern schmökert, muss ich mit Wehmut feststellen, dass wir einen massiven Verlust der kulinarischen Tradition im Zusammenhang mit einheimischen Fischen und Flusskrebsen in unserer modernen Ernährung haben. Es ist wirklich schade, wie viel in Vergessenheit geraten ist.

Veränderungen unserer Essgewohnheiten

Die Veränderungen unserer Essgewohnheiten in den letzten 100 bis 200 Jahren sind auf eine Vielzahl von komplexen Faktoren zurückzuführen. Die folgenden Punkte sind sehr treffend und stellen einige der wichtigsten Aspekte dieser Entwicklung dar.

1. Industrialisierung und Urbanisierung

Die Industrialisierung hat die Landwirtschaft revolutioniert. Durch den Einsatz von Maschinen, Düngemitteln und Pestiziden konnten deutlich größere Mengen an Nahrungsmitteln produziert werden. Dies führte zu einem Überfluss, der die Preise senkte und Lebensmittel für breitere Bevölkerungsschichten zugänglich machte. Gleichzeitig führte die Urbanisierung dazu, dass immer mehr Menschen in Städten lebten und nicht mehr selbst für ihre Nahrung sorgten. Die Abhängigkeit von verarbeiteten und transportierten Lebensmitteln nahm zu.

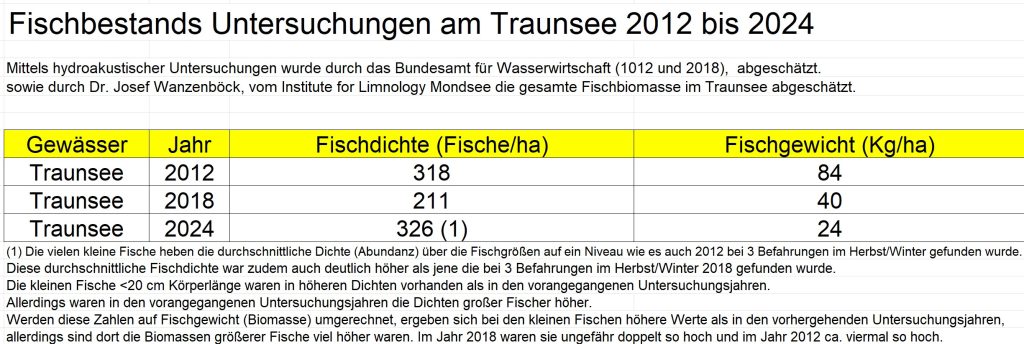

2. Reduktion der Fischbestände

Die Reduktion der Fischbestände ist ein direktes Ergebnis dieser Entwicklungen. Überfischung und die Verschmutzung der Gewässer durch industrielle Abfälle und Verbauung haben die natürlichen Ökosysteme stark beeinträchtigt, was zu einer Abnahme von Fisch als regionaler Nahrungsquelle führte.

- Mangelnder Zugang zu Wildfisch: Heutzutage ist es unglaublich schwierig, echten Wildfisch aus heimischen Gewässern zu finden, was vor allem an schwindenden Beständen liegt.

- Erschöpfung der Wildfischbestände: Dies ist das Kernproblem. Prädatoren-Druck, Lebensraumzerstörung und Umweltverschmutzung haben die einheimischen Fischbestände stark beeinträchtigt, sie selten gemacht und in einigen Fällen sogar zum Aussterben gebracht, wie beim „Hausen“ oder beim Edelkrebs und viele andere sind stark gefährdet.

- Der Verlust der Flusskrebskultur: In alte Kochbücher werden viele Seiten Flusskrebsrezepten gewidmet, unterstreicht deutlich, wie wichtig diese einst für die lokale Küche waren. Heute ist der einheimische europäische Flusskrebs durch den invasiven amerikanischen Signalkrebs und den Verlust seines Lebensraums gefährdet, sodass er auf unseren Tellern selten ist.

3. Globalisierung und Transport

Die Motorisierung hat den Transport von Lebensmitteln grundlegend verändert. Kühlketten und effiziente Transportwege per Schiff, Bahn und LKW machten es möglich, frische Produkte – von exotischen Früchten bis hin zu Fleisch – über weite Strecken zu transportieren. Dies führte zu einer Globalisierung der Ernährung. Wir haben heute Zugang zu einer riesigen Vielfalt an Lebensmitteln, die zu jeder Jahreszeit verfügbar sind, was vor 100 Jahren undenkbar war.

Damit wurde es auch mit ende des 19. Jahrhundert möglich, Regenbogenforellen und Signalkrebse aus Amerika nach Europa zu transportieren.

4. Fastfood-Kultur

Das Aufkommen von Fastfood wie Burger, Pizza und Döner Kebab hat unsere Esskultur massiv geprägt. Diese Gerichte sind günstig, schnell zubereitet und geschmacklich intensiv. Sie sind reich an Fett, Zucker und Salz, was sie besonders schmackhaft macht und, wie haben unsere Geschmacksnerven konditioniert und verkümmern lassen. Die hohe Verfügbarkeit und die aggressive Vermarktung haben Fastfood zu einem festen Bestandteil des modernen Lebens gemacht.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Veränderung der Essgewohnheiten in den letzten zwei Jahrhunderten ein Zusammenspiel von technologischen, wirtschaftlichen und kulturellen Entwicklungen ist. Die Art und Weise, wie wir heute essen, ist das Ergebnis einer globalisierten, industrialisierten und hochgradig bequemen Welt.

Die hohen Signalkrebs Bestände nutzen

Es steht im krassen Gegensatz zu früheren Zeiten, als diese Zutaten Grundnahrungsmittel waren und eine so reiche Vielfalt an Gerichten hervorbrachten. Unsere moderne Ernährung bietet zwar eine globale Vielfalt, mit Burger, Pizza und Kebab, doch die Vielfalt der traditionellen, regionalen Küche hat deutlich abgenommen , insbesondere im Vergleich zu dem, was unsere lokalen Flüsse und Seen einst im Überfluss boten.

Man fragt sich, welche kulinarischen Schätze wir verloren haben und welche Anstrengungen unternommen werden könnten, um das Interesse an nachhaltiger lokaler Fischerei und den damit verbundenen vergessenen Rezepten wiederzubeleben.

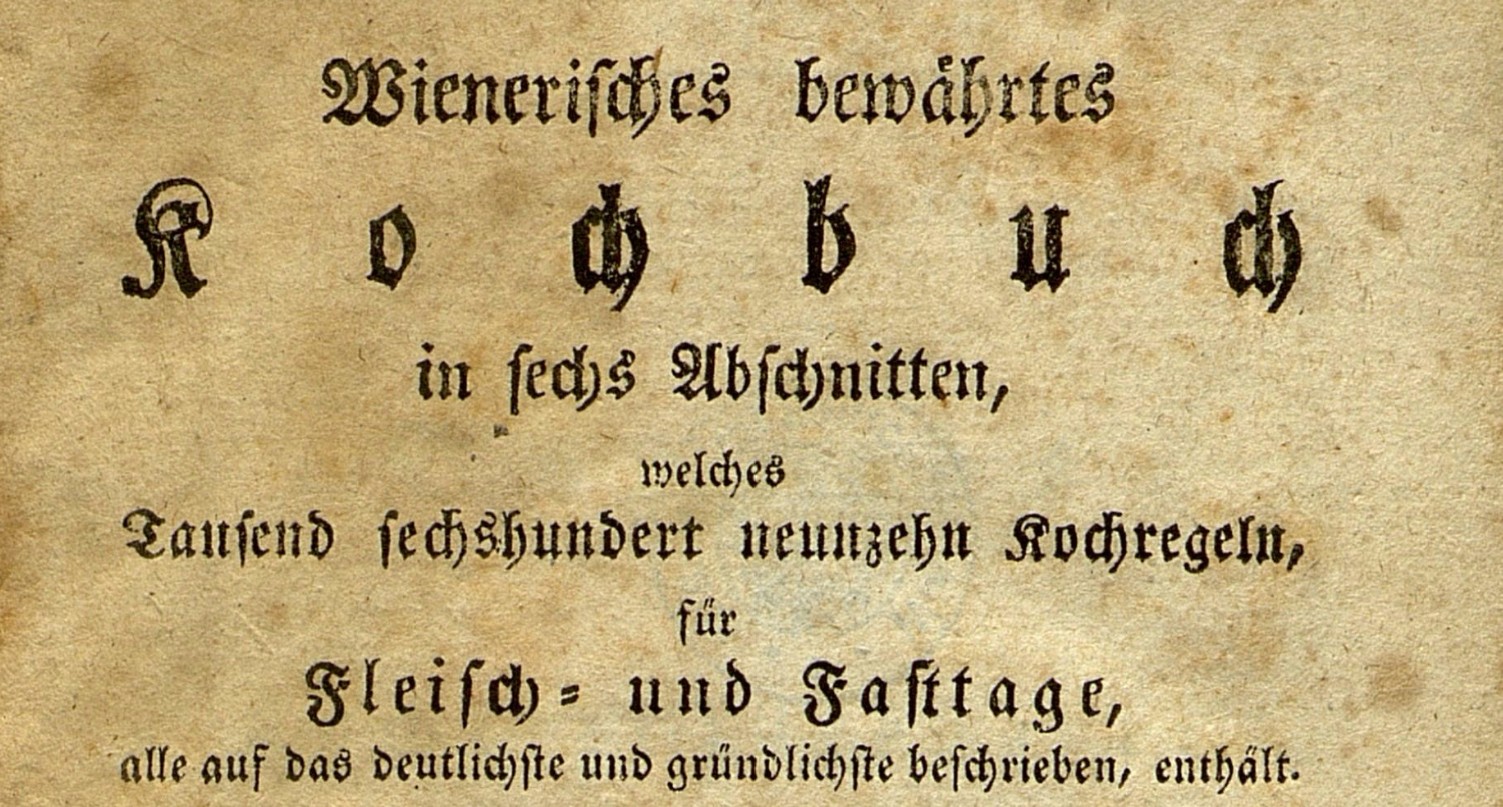

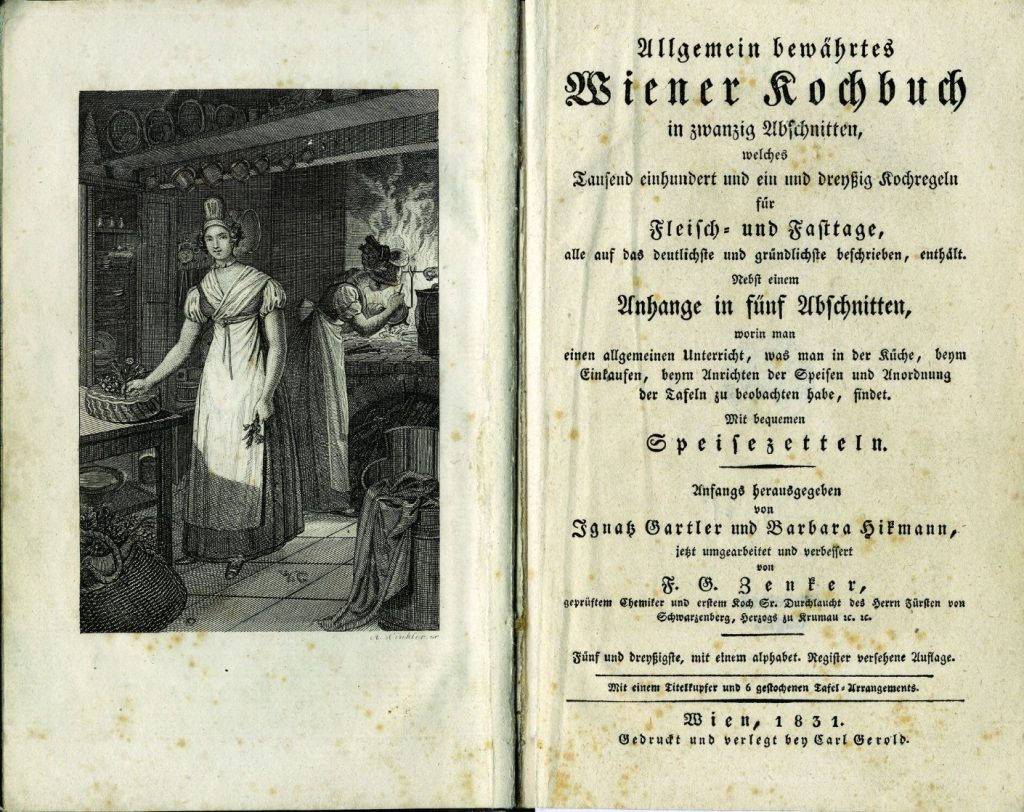

Wienerisches bewährtes Kochbuch, anno 1740

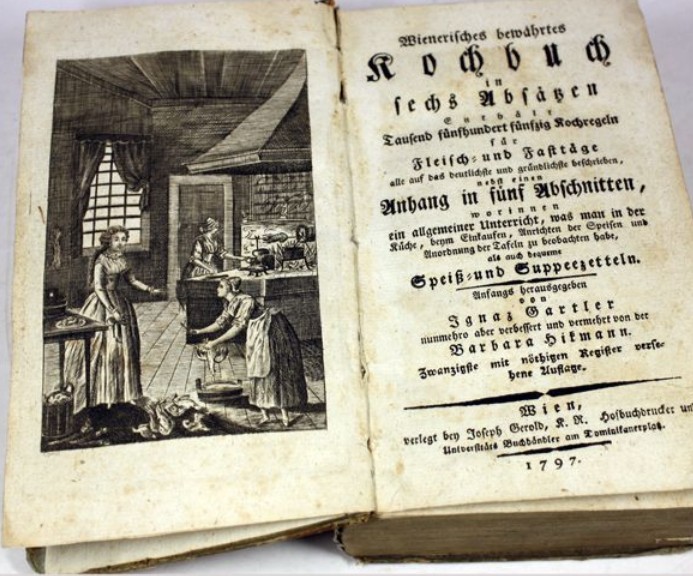

Das über lange Zeit aufgelegtes Kochbuch der Wiener Küche erschien erstmals 1740 und basiert, wie könnte es anders sein :-), auf einer Rezeptsammlung, die zunächst in Linz erschienen war. Es wurde während der nächsten 100 Jahre wiederholt überarbeitet und neu aufgelegt, zunächst von Ignaz Gartler selbst, später von Barbara Hikmann und schließlich von Franz G. Zenker.

Das „Wienerisches bewährtes Kochbuch“ enthält Tausend fünfhundert fünfzig Kochregeln für Fleisch- und Fasttage, alle auf das deutlichste und gründlichste beschrieben, wo rinnen ein allgemeiner Unterricht was man in der Küche, beim Einkaufen, Anrichten der Speisen und Anordnung der Tafeln zu beobachten habe, als auch bequeme Speis- und Suppe Zetteln. Anfangs herausgegeben von Ignaz Gartler, in weiterer Folge aber verbessert und vermehrt von der Barbara Hikmann.

Alte Fisch- und Krebs-Rezepte

Absolut faszinierend! Es ist unglaublich spannend, in solchen alten Kochbüchern zu stöbern und zu sehen, welche kulinarische Vielfalt uns durch die Zeit verloren gegangen ist.

Der Auszug aus dem „Wienerischen bewährten Kochbuch“ über die alten Fisch- und Krebs-Rezepte ist ein wahrer Schatz und unterstreicht genau das, was ich am heutigen Angebot vermisse. Nachfolgend ein paar kuriose Rezepte, die hervorzuheben sind:

Der Hausen (Europäischer Stör)

Dass es Rezepte für den Hausen gibt, ist ein klares Zeichen dafür, wie präsent dieser majestätische Fisch einst in unseren Flüssen und auf unseren Speisekarten war. Heute ist der europäische Stör in vielen seiner ursprünglichen Verbreitungsgebiete ausgestorben oder extrem selten, was die bloße Existenz dieser Rezepte umso schmerzlicher macht. Es zeigt, welche ökologischen und kulinarischen Verluste wir durch menschlichen Einfluss erlitten haben. Allein die Vorstellung, diesen Fisch in derartiger Menge und Vielfalt zuzubereiten, ist für uns heute kaum noch denkbar.

Foto: OÖLFV

Flusskrebse

Das in alte Kochbücher über 130 Seiten diesem Thema gewidmet werden, spricht Bände! Das beweist, dass Flusskrebse nicht nur eine Delikatesse, sondern ein echtes Grundnahrungsmittel waren und einen festen Platz in der Alltagsküche hatten. Die Vielfalt an Saucen, Suppen, Salaten und Hauptgerichten, die sich allein um den Flusskrebs drehten, lässt erahnen, welch reiches kulinarisches Erbe hier verloren gegangen ist – nicht zuletzt durch die Dezimierung der heimischen Edelkrebsbestände und das Aufkommen invasiver Arten.

Dieser Blick in die Vergangenheit ist nicht nur nostalgisch, sondern auch ein wichtiger Impuls. Er erinnert uns daran, was wir verloren haben, aber auch, welche Potenziale in der Wiederentdeckung und Anpassung alter Traditionen liegen – sei es durch die nachhaltige Nutzung invasiver Arten wie des Signalkrebses oder durch die Förderung einer bewussteren Beziehung zu unseren lokalen Gewässern und ihren Bewohnern.

Signalkrebs neue als kulinarische Ressource

Angesichts der hohen Bestände des invasiven Signalkrebses (Pacifastacus leniusculus) in unseren Gewässern, ist es tatsächlich an der Zeit, den Wandel zu nutzen und diese Art verstärkt einer kulinarischen Nutzung zuzuführen. Das kann in der Tat einen doppelten Gewinn darstellen:

Kulinarische Wiederentdeckung

Der Signalkrebs ist dem heimischen Edelkrebs geschmacklich sehr ähnlich und bietet hervorragendes, festes Fleisch. Es ist eine große Chance, die vergessene Flusskrebsküche wiederzubeleben. Viele der traditionellen Rezepte, die einst für den Edelkrebs verwendet wurden, lassen sich problemlos auf den Signalkrebs übertragen. Das könnte nicht nur unsere heimische Küche bereichern, sondern auch ein neues Bewusstsein für die Vielfalt der Süßwasserprodukte schaffen.

Beitrag zum Naturschutz

Indem wir die Bestände des Signalkrebses durch gezielte Entnahme reduzieren, leisten wir einen wichtigen Beitrag zum Naturschutz. Der Signalkrebs ist bekannt dafür, dass er:

- Heimische Arten verdrängt: Er konkurriert aggressiv mit dem heimischen Edelkrebs um Lebensraum und Nahrung.

- Krankheiten überträgt: Er ist Überträger der Krebspest, gegen die er selbst immun ist, die aber für unsere heimischen Flusskrebsarten tödlich ist.

- Ökosysteme beeinflusst: Durch seine hohe Biomasse und seine Fraßtätigkeit kann er den Lebensraum und die Nahrungsketten anderer Gewässerbewohner stark beeinflussen und unter Druck setzen.

Eine erhöhte Fangrate und kulinarische Verwertung des Signalkrebses würde also direkt dazu beitragen, den Druck auf unsere heimischen Gewässerökosysteme zu mindern und somit den Schutz bedrohter heimischer Arten zu unterstützen.

Es wäre wünschenswert, wenn Initiativen zur Förderung des Fangs und der Vermarktung von Signalkrebsen stärker unterstützt würden – sei es durch lokale Gastronomie, Fischereivereine oder bewusste Konsumenten. So könnte aus einer ökologischen Herausforderung eine kulinarische Bereicherung mit positiven Umwelteffekten werden.

Weitere Informationen

Wienbibliothek im Rathaus

Das „Wienerisches bewährtes Kochbuch“ ist in der Online Bibliothek vom Wiener Rathaus zu lesen:

https://www.digital.wienbibliothek.at/wbrobv/content/pageview/2757549

„Fisch und Krebse gehören ganzheitlich verarbeitet, denn darin steck so viel mehr:

Fischfond, Krustentiersuppe, Krebsbutter oder Fischsoße. “

Ein nachhaltiger Lebensstil bedeutet, keine Ressourcen zu verschwenden.