Eine Baustellen-Notabfischung ist eine vorbeugende Maßnahme, bei der Wasserlebewesen aus einem Bereich eines Gewässers entfernt werden, in dem Bauarbeiten stattfinden sollen, um sie vor Verletzungen oder dem Tod durch Maschinen zu schützen. Die Abfischung wird von den Gewässerbewirtschaftern durchgeführt, um den Fischbestand im betroffenen Bereich zu reduzieren.

Gesetzliche Verpflichtung: Es ist lt. OÖ. Fischereigesetz, der Bewirtschafter gesetzlich verpflichtet, bei Baustellen eine Abfischung durchzuführen. Die Verantwortung für Notabfischungen ist der Bewirtschafter -und/oder der Pächter verantwortlich. Diese Bestimmung hinsichtlich der Pflichten eines fischereiberechtigten Pächters und Bewirtschafter werden nunmehr folgendermaßen geregelt:

„Die Hegepflicht zur Erhaltung eines nach Art und Menge gewässertypspezifischen Fischbestands besteht nunmehr auch die Pflicht, die Lebensgrundlage der Wassertiere soweit als möglich zu erhalten.“

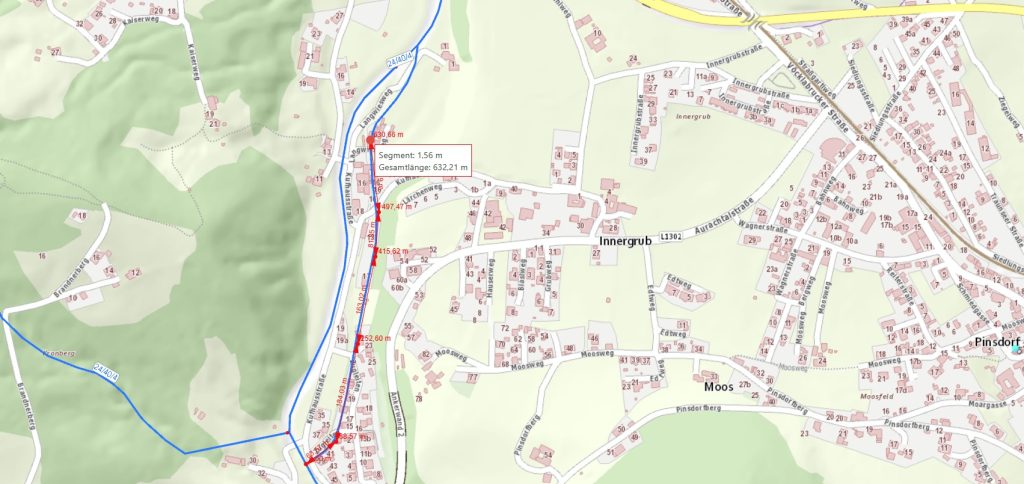

Notabfischung Werkskanal

Gewässer: Aurach

Fischereirechte: ÖBF

Pächter: Helmut Gaigg

Fischbuch Nr.: 24/40/4 – BH-Gmunden

Der Werkskanal befindet sich im Ortsteil Großkufhaus und ist eine Ortschaft in der Gemeinde Pinsdorf im Bezirk Gmunden in Oberösterreich.

Bauarbeiten können Sedimente aufwirbeln und Laichplätze und Fischbrut zerstören, was schwerwiegende Folgen auf die Jahrgangs-Entwicklung der Fische haben kann. Die Abfischung ist eine Maßnahme, um dies zu verhindern.

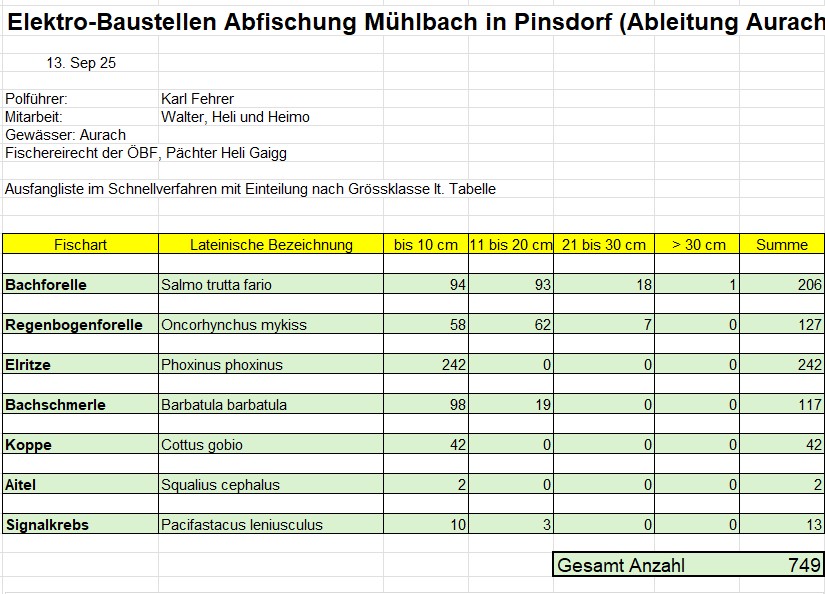

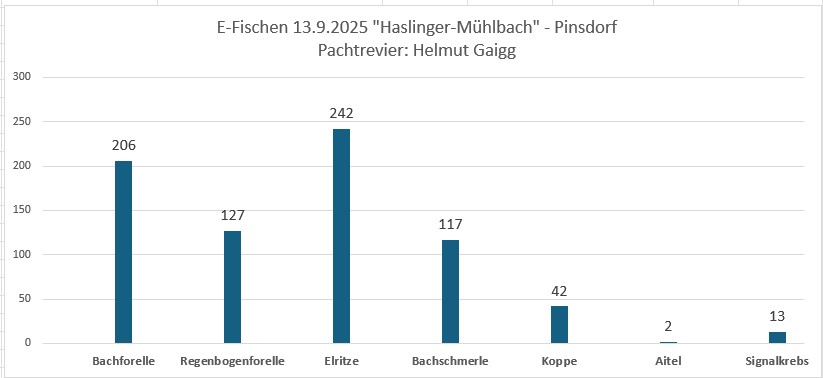

Ergebnis der Befischung

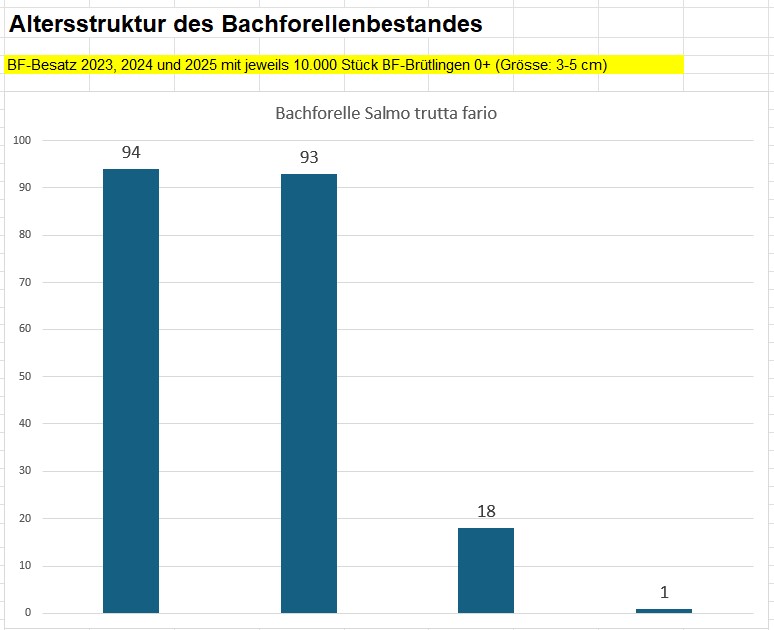

Altersstruktur der Bachforellen

In den letzten 3 Jahren wurden jährlich 10.000 Bachforellen-Brütlinge mit einer Länge von 3 bis 5 cm besetzt. Der Erfolg dieser Besatzmaßnahmen lässt sich jetzt im Zuge der Baustellen-Notabfischung beobachten.

Der Druck, hohe Pachtpreise zu rechtfertigen, führt oft dazu, dass wirtschaftliche Interessen Vorrang vor ökologischer Weitsicht haben. Die Aurach wird von einem Bewirtschafter betreut, der mit der erforderlichen ökologischer Weitsicht agiert und der Erfolg, wenn man sich die Alterspyramide der Bachforelle betrachtet, recht gibt. Der Brütling-Besatz aus dem Jahr2023, wird heuer zum ersten mal selbständig ablaichen und dadurch sind weitere Besatzmaßnahmen hinfällig. Die Eigenreproduktion der Bachforellen werden wir in den nächsten Jahren kontrollieren und dadurch auch die Maßnahme kontrollieren.

Alterspyramide

Eine Alterspyramide für Bachforellen ist ein Modell, das die Altersstruktur eines Bachforellenbestandes zeigt. Sie ist nicht als standardisierte Grafik für alle Bachforellenpopulationen verfügbar, da die Altersverteilung stark von den Lebensbedingungen und dem Management des jeweiligen Gewässers abhängt. Typischerweise sind in nahrungsreichen Gewässern jüngere Altersklassen häufiger als ältere, während ein Mangel an weiblichen Laichtieren oder der Einfluss von Prädatoren die Pyramide stark beeinflussen können. Was sich an der Aurach, obwohl einige Fischreiher permanent da sind und auch der Fischotter sein Unwesen treibt, durch den „Naturbestand“ an Wildfischen recht gut behauptet.

Warum eine Alterspyramide wichtig ist:

- Bestandsmonitoring hilft, den Zustand des Bestandes zu verstehen und Probleme zu erkennen.

- Nachhaltige Fischerei: liefert Informationen für ein Fischereimanagement, das die Population langfristig erhält.

- Artenschutz zeigt auf, ob genügend Nachwuchs vorhanden ist und ob es ausreichend geschlechtsreife Fische gibt.

BF-Fotos von der Befischung

Begleitfischarten

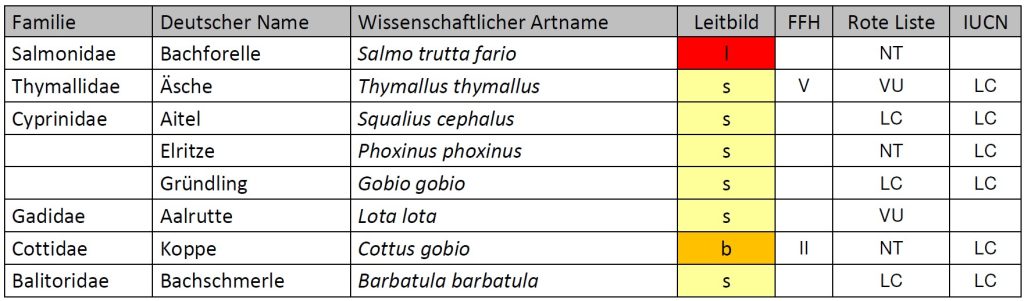

Das Fischökologisches Leitbild im „Metarhithral“ der Fischbioregion „Bayerisch-Österreichisches Alpenvorland und Flysch“ und deren Gefährdungsstatus.

Liste der Fische Österreichs und IUCN (International Union for Conservation of Nature) VU=gefährdet (vulnerable), NT=Gefährdung droht (near threatened), LC=nicht gefährdet (least concern), DD=Datenlage für eine Einstufung nicht ausreichend (data deficient), NE=nicht eingestuft, es handelt sich meist um verbreitete und reproduzierende Neobiota.

Der Unterschied zwischen Leitfischarten und Begleitfischarten liegt in ihrer Rolle als Indikatoren für den ökologischen Zustand eines Gewässerabschnitts, der sogenannten Fischregion. Leitfischarten sind die Arten, die für eine bestimmte Region charakteristisch und dominant sind, während Begleitfischarten in der Regel in dieser Region vorkommen, aber seltener oder weniger repräsentativ sind.

Begleitfischarten sind Arten, die in derselben Fischregion wie die Leitfischart vorkommen, aber oft eine breitere ökologische Toleranz besitzen. Sie sind weniger an die spezifischen Bedingungen der Region gebunden und können daher auch in angrenzenden Regionen überleben. Ihre Anwesenheit kann eine zusätzliche Bestätigung für die Qualität des Gewässers sein, aber ihr Fehlen ist nicht zwangsläufig ein Indikator für eine schlechte Qualität der Fischregion.

Die Unterscheidung ist wichtig für die fischökologische Bewertung von Gewässern, da sie hilft, den spezifischen Lebensraum und dessen Qualität präzise zu beschreiben.

Regenbogenforelle

Die Aussage, dass die Regenbogenforelle ein Profiteur des Klimawandels ist, ist absolut nachvollziehbar und wird von vielen Gewässerexperten geteilt. Während die heimische Bachforelle unter den steigenden Wassertemperaturen leidet, zeigt sich die aus Nordamerika stammende Regenbogenforelle als deutlich toleranter.

Hier sind die wichtigsten Punkte, die deine Beobachtung untermauern:

Klimawandel als Vorteil

- Wassertemperatur: Die Bachforelle bevorzugt kühle, sauerstoffreiche Gewässer und leidet stark unter höheren Wassertemperaturen. Im Gegensatz dazu verträgt die Regenbogenforelle höhere Temperaturen besser. Wenn die Temperaturen in einem Gewässer steigen, wird der Lebensraum für die Bachforelle ungeeigneter, während die Regenbogenforelle sich dort behaupten kann oder sogar profitiert.

- Sauerstoffgehalt: Mit der Erwärmung des Wassers sinkt der Sauerstoffgehalt. Während dies für viele heimische, kaltwasserliebende Fischarten fatal ist, kommt die Regenbogenforelle auch mit einem etwas geringeren Sauerstoffgehalt besser zurecht.

Anpassungsfähigkeit und Konkurrenz

- Strukturelle Toleranz: Die Regenbogenforelle ist weniger anspruchsvoll, was die Gewässerstruktur angeht. Sie kann auch in Gewässern leben, die nicht so naturnah sind wie jene, die eine Bachforelle benötigt.

- Invasiver Status: Obwohl die Regenbogenforelle in Deutschland und Österreich keine heimische Art ist, wird sie häufig für den Besatz von Gewässern eingesetzt. Sie ist widerstandsfähiger und wächst schneller als die Bachforelle. Dadurch kann sie die heimischen Bestände verdrängen und in manchen Gebieten die dominierende Forellenart werden.

RBF-Bestände in der Aurach

Die Einschätzung bezüglich des Bestands in diesen Revierabschnitt ist realistisch. Auch wenn der aktuelle Pächter keinen Besatz vornimmt, ist es sehr wahrscheinlich, dass es noch Altbestände aus früheren Besatzmaßnahmen gibt. Zudem können Fische aus Gewässerabschnitten stromabwärts, die weiterhin besetzt werden (die „untere Liga“), aufsteigen und so die Population erhalten oder sogar vergrößern.

Die gute Verteilung der Altersstruktur, die auch bei der Regenbogenforelle zu beobachten ist, ist ebenfalls ein wichtiges Indiz. Es deutet darauf hin, dass die Population nicht nur aus ausgesetzten Fischen besteht, sondern sich die Forellen in diesem Abschnitt auch natürlich reproduzieren können. Dies ist ein Zeichen dafür, dass das Gewässer – ausreichend geeignete Laichplätze und Lebensbedingungen bietet.

Elritze

Das Vorkommen der Elritze (Phoxinus phoxinus) und Bachforelle (Salmo trutta fario), insbesondere in größerer Zahl, gilt als ein Indikator für eine gute Gewässerqualität. Die Elritze kann und soll dabei sogar der am häufigsten vorkommende Fisch sein, wie wir auch bei der Befischung feststellen konnten.

Bachschmerle

Die Bachschmerle (Barbatula barbatula), auch Schmerle oder Bartgrundel genannt, ist ein in Europa und Asien weit verbreiteter, kleiner Süßwasserfisch. Sie gilt als typischer Bewohner von Bächen, Flüssen und Uferregionen von Seen, die klare, sauerstoffreiche und mäßig bis schnell fließende Gewässer bevorzugt.

Wichtige Merkmale und Lebensweise:

- Aussehen: Die Bachschmerle hat einen langgestreckten, fast walzenförmigen Körper mit einem unterständigen Maul, das von sechs Barteln umgeben ist. Diese Barteln dienen ihr als Tast- und Spürorgane, um am Gewässergrund nach Nahrung zu suchen. Die Färbung ist in der Regel graubraun oder sandfarben mit einer unregelmäßigen dunklen Marmorierung, die als hervorragende Tarnung dient. Sie hat sehr kleine Schuppen, die oft von einer dicken Schleimhaut überzogen sind.

- Lebensraum: Sie lebt am Boden von Gewässern mit steinigem, kiesigem oder sandigem Grund und bevorzugt strömungsreiche Bereiche.

- Aktivität: Die Bachschmerle ist dämmerungs- und nachtaktiv. Tagsüber versteckt sie sich meist unter Steinen, Holz oder Pflanzen, um sich vor Fressfeinden zu schützen.

- Nahrung: Ihr Nahrungsspektrum besteht hauptsächlich aus kleinen wirbellosen Tieren, die sie am Gewässergrund aufspürt, wie Insektenlarven (z. B. von Köcherfliegen und Eintagsfliegen), Würmer, Krebstiere und Schnecken. Sie frisst aber auch Fischlaich.

- Besonderheiten: Eine bemerkenswerte Anpassung ist die Fähigkeit zur Darmatmung. Bei geringem Sauerstoffgehalt im Wasser kann die Bachschmerle Luft an der Oberfläche schlucken und den Sauerstoff über ihren Darm aufnehmen.

- Gefährdung: Obwohl sie relativ tolerant gegenüber organischen Belastungen ist, ist ihr Bestand durch Gewässerverschmutzung, Verbauung von Flüssen und den Verlust von natürlichen Uferstrukturen bedroht. Sie gilt jedoch insgesamt als nicht gefährdet und ist in vielen Regionen und in diesen Bereich der Aurach, ein relativ häufiger Fisch.

Fortpflanzung:

- Laichzeit: Die Laichzeit liegt typischerweise zwischen März und Juni.

- Eierablage: Die Weibchen legen ihre klebrigen Eier portionsweise an Steinen und Wasserpflanzen ab.

- Brutpflege: Das Männchen bewacht die Eier, bis die Larven schlüpfen.

Die Bachschmerle spielt eine wichtige Rolle im Ökosystem als Nahrungsquelle für größere Raubfische, wie zum Beispiel die Bachforelle.

Koppe

Die Koppe (Cottus gobio), auch Mühlkoppe genannt, ist ein kleiner, auch im Salzkammergut vorkommender Süßwasserfisch. Sie wurde in Deutschland 1989 und 2006, in Österreich ebenfalls 2006, sowie in der Schweiz 2014 zum Fisch des Jahres ernannt.

Anzutreffen ist die Koppe in der Forellen- und Äschenregion von Fließgewässern bis in Höhen von etwa 2000 m über dem Meeresspiegel und in sommerkühlen Seen. Sie stellt große Ansprüche an die Wasserqualität, benötigt eine hohe Sauerstoffkonzentration, niedrige Wassertemperaturen und findet sich vorwiegend auf steinigem Grund. Weil Gewässerverbauung und -verschmutzung Populationen dieser Fischart gefährden können, ist die Koppe in den Anhang II der FFH-Richtlinie aufgenommen worden. Da die Koppe nur mäßig schwimmen kann, stellen selbst niedere Schwellen unüberwindbare Hindernisse für sie dar.

Aitel (Leuciscus cephalus)

Ist tatsächlich eine Fischart, die als Gewinner des Klimawandels gilt. Ihre Fähigkeit, sich an wärmere und manchmal auch trübere Gewässer anzupassen, macht sie zu Überlebenskünstlern. Ich möchte den Fang, von 2 Stück Juvenilen Aitel nicht überbewerten, es ist jedoch ein gutes Zeichen, dass welche aufsteigen.

Aitel als Profiteure des Klimawandels

Aitel sind sehr widerstandsfähig und anpassungsfähig. Während viele andere Fischarten unter den steigenden Wassertemperaturen und dem damit einhergehenden geringeren Sauerstoffgehalt leiden, kommen Aitel damit gut zurecht. Sie können auch in Gewässern mit mäßiger Strömung und weniger idealen Strukturen überleben, was ihnen einen Vorteil gegenüber spezialisierteren Arten wie der Bachforelle verschafft. Ihre breite Nahrungsgrundlage (von Algen über Insekten bis hin zu kleineren Fischen) trägt ebenfalls zu ihrer Robustheit bei.

Aufsteiger und Gewässerdurchgängigkeit

Die Beobachtung, dass Aitel und auch die Regenbogenforelle in die Bachforellenregion aufsteigen, ist ein starkes Indiz dafür, dass Fischwanderhilfen wie Fischtreppen oder Raugerinnebecken erfolgreich sind. Der Bau solcher Wanderhilfen hat die ökologische Durchgängigkeit vieler Fließgewässer massiv verbessert. Aitel nutzen diese neuen Verbindungen, um neue Lebensräume zu erschließen.

In der Vergangenheit haben Querverbauungen (wie Wehre und Staustufen) die Wanderung von Fischen stark behindert. Heute können Fische dank moderner Wanderhilfen wieder größere Strecken zurücklegen. Dies ist nicht nur für Aitel, sondern auch für andere Arten, die zwischen verschiedenen Gewässerabschnitten pendeln müssen, von entscheidender Bedeutung. Es fördert den genetischen Austausch, die Erschließung neuer Laichplätze und die Erholung der Populationen.

Das Vorkommen von Aitel in den oberen Regionen eines Gewässers, die normalerweise von Bachforellen dominiert werden, zeigt, wie sich das Gleichgewicht verschiebt. Es ist ein Zeichen dafür, dass sich die Ökosysteme in unseren Gewässern als Reaktion auf den Klimawandel und die ökologische Wiederherstellung verändern.

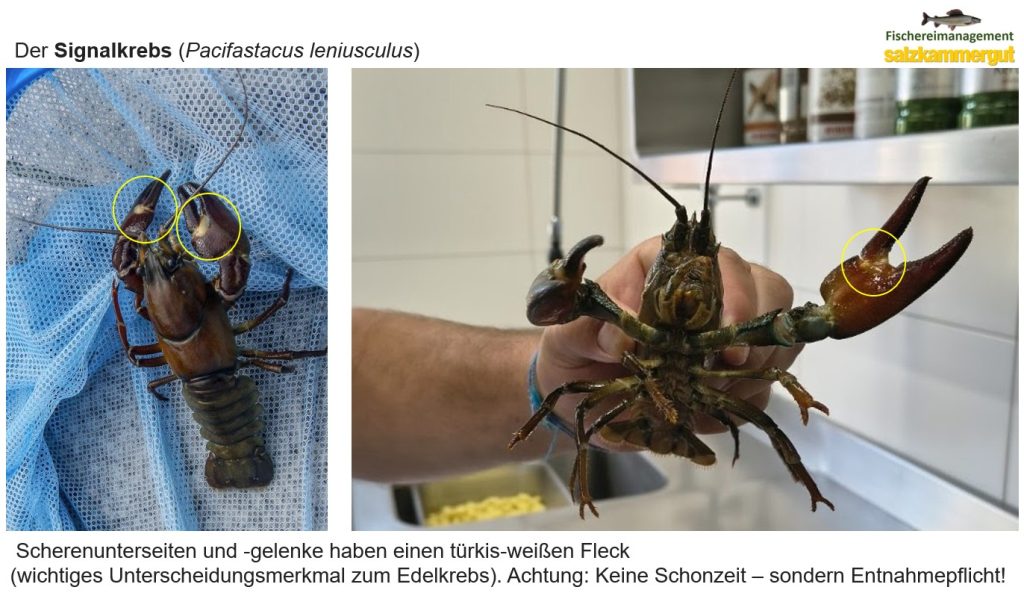

Signalkrebs

Es ist leider auch an der Aurach eine Beobachtung, die auf ein großes Problem für die heimische Gewässerfauna aufzeigt. Die Verbreitung des Signalkrebses (Pacifastacus leniusculus) ist eine der größten Bedrohungen für unsere heimischen Flusskrebsarten, wie den Edelkrebs (Astacus astacus) und den Steinkrebs (Austropotamobius torrentium).

Hier sind die wichtigsten Gründe und Auswirkungen dieser Ausbreitung:

1. Übertragung der Krebspest:

- Der Signalkrebs stammt ursprünglich aus Nordamerika und wurde im 20. Jahrhundert als Speisekrebs nach Europa importiert. Er ist ein Überträger der sogenannten Krebspest, einer Pilzinfektion (Aphanomyces astaci), gegen die er selbst immun ist.

- Unsere heimischen Flusskrebsarten, der Edelkrebs und der Steinkrebs, besitzen jedoch keine Abwehrmechanismen gegen diesen Pilz. Wenn auch nur ein infizierter Signalkrebs in ein Gewässer gelangt, das von heimischen Krebsen besiedelt ist, stirbt die gesamte Population innerhalb kurzer Zeit.

- Die Krebspest hat seit dem späten 19. Jahrhundert die Bestände der heimischen Krebse massiv dezimiert.

2. Aggressives Verhalten und Konkurrenz:

- Der Signalkrebs ist widerstandsfähiger und anpassungsfähiger als die heimischen Arten. Er ist toleranter gegenüber Gewässerverschmutzung und höheren Wassertemperaturen.

- Er ist aggressiver und produziert mehr Nachkommen, wodurch er heimische Flusskrebsarten direkt verdrängt und deren Lebensraum übernimmt.

3. Hohe Mobilität:

- Signalkrebse können auch über Land weite Strecken zurücklegen und so neue Gewässer besiedeln, die nicht direkt mit ihrem ursprünglichen Lebensraum verbunden sind. Dies macht ihre Eindämmung besonders schwierig.

Was wird gegen die Ausbreitung getan?

Die vollständige Ausrottung des Signalkrebses ist in den meisten größeren Gewässersystemen nicht mehr realistisch. Die Strategien konzentrieren sich daher auf folgende Punkte:

- Verhinderung der weiteren Verbreitung:

- Aufklärung: Die Bevölkerung, insbesondere Angler und Teichbesitzer, wird über die Gefahren der unkontrollierten Ausbreitung aufgeklärt. Es ist verboten, Signalkrebse in Gewässer auszusetzen.

- Krebssperren: In einigen Schutzgebieten werden bauliche Maßnahmen wie Krebssperren (Abstürze oder glatte, überkragende Wände) errichtet, um eine Ausbreitung flussaufwärts zu verhindern.

- Bestandsreduzierung:

- Fangaktionen: In einigen Regionen werden Fangaktionen durchgeführt, bei denen Signalkrebse mit Reusen oder per Hand gefangen werden. Das hilft, die Bestände lokal zu reduzieren.

- Kulinarische Nutzung: Der Signalkrebs gilt als Speisekrebs und die Entnahme wird in manchen Regionen gefördert, um die Population zu verringern. Dies hat den positiven Nebeneffekt, dass eine Plage in eine Delikatesse umgewandelt wird.

- Schutz heimischer Populationen:

- Wiederansiedelungsprojekte: Dort, wo es noch isolierte, krebspestfreie Gewässer gibt, werden Anstrengungen unternommen, die Bestände von Edel- und Steinkrebsen zu schützen und sie gegebenenfalls wieder anzusiedeln.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Signalkrebs eine ernste Bedrohung für die heimische Artenvielfalt darstellt und ein massives Managementproblem für den Gewässerschutz ist.

Ausbringung der abgefischten Fische

Die Rückführung von Fischen in ihr Fanggewässer ist ein wichtiger Grundsatz der nachhaltigen Fischerei. Fische sind an ihr Stammgewässer, also den Ort, an dem sie aufgewachsen sind, optimal angepasst. Sie kennen die Strömung, die Verstecke und die Nahrungsquellen.

Die Rückführung der abgefischten Fische ins Stammgewässer ist ein zentraler Aspekt bei einer Notabfischung und des Gewässermanagements. Sie trägt dazu bei, die natürliche Dynamik der Fischpopulationen zu erhalten.

Weitere Informationen

Er ist von der Größe her das ideale Aufzuchtgewässer für Bachforellen und nachdem wir unmittelbar daneben auch unser Fisch Labor, eine kleine auf Wildfisch-Development ausgerichtete Fischzuchtanlage.

„Satzfische sollten möglichst aus dem gleichen Einzugsgebiet stammen“.

Satzfische sollten dem Gewässer ökologisch und genetisch nahe stehen und idealerweise aus diesem gewonnen werden. Ansonsten kann es durch die Vermischung von an unterschiedliche Gewässer angepassten Populationen regional zum Verlust genetischer Vielfalt und sogar zur Abnahme der Produktivität des besatzgestützten Bestands kommen.

Zitat von Robert Arlinghaus