Die Bachforellen ist „der kleine Lachs der Bergquellbäche“. Vielleicht mehr als jeder andere Fisch im Salzkammergut verkörpern heimische wilde Bachforellen das Leitbild eines gesunden Baches. Die Frage bleibt, ob wilde selbst reproduzierende Bachforellen-Stämme in Zukunft in den Zubringerbächen der Oberen Traun erhalten bleiben, oder ob ihnen das Wasser ausgeht oder zu warm wird?

Die Frage, ob die wilden, selbst reproduzierenden Bachforellen-Stämme in den Zubringerbächen der Oberen Traun erhalten bleiben, ist angesichts des Klimawandels und anderer anthropogener Einflüsse tatsächlich kritisch.

Die Zukunft der wilden Bachforellen in den Zubringerbächen der Oberen Traun ist ungewiss und steht unter erheblichem Druck durch Umweltveränderungen und historische Eingriffe. Ihr Erhalt hängt maßgeblich von den kontinuierlichen und intensiven Schutz-, Entwicklungs- und Renaturierungsmaßnahmen der Fischereibewirtschafter und Unterstützer ab. Die Zubringerbäche gelten als Biotope der Zukunft für die Bachforelle (Salmo trutta), aber ihr Schutz vor Austrocknung, Erwärmung und Verbauung ist essenziell. Um ihren Bestand bestmöglich zu erhalten, haben wir das „Projekt Leopold“ aufgesetzt.

Besatzmaterial soll nur aus unserem Gewässersystem abstammen.

Die praktische Durchführung unser Wildkultur-Fisch-Entwicklung erfordert eine klare Definition der Begriffe: “autochthon, heimisch und bodenständig”.

Querbauwerke

Durch die historischen Verbauungen der Zubringer-Flüsse zur Traun, in Kombination mit Hochwasserereignisse haben die Bachforellen Populationen massiv geschädigt. Wie Bestandsaufnahmen gezeigt haben, waren verschiedene Bäche sogar komplett fischleer oder der Bestand derart minimiert, dass er sich von selbst nicht mehr erholen hätte können. Da auch durch die vielen Querbauwerke ein Laichzug für die Bachforellen und auch andere Fischarten nicht mehr möglich ist, musste mit der Unterstützung vom Fischereimanagement Salzkammergut (FMSKG) und durch die finanzielle Unterstützung von Bewirtschaftern, Bachforellen Nachwuchs in die Bäche ausgesetzt werden.

Bestands-Entwicklung

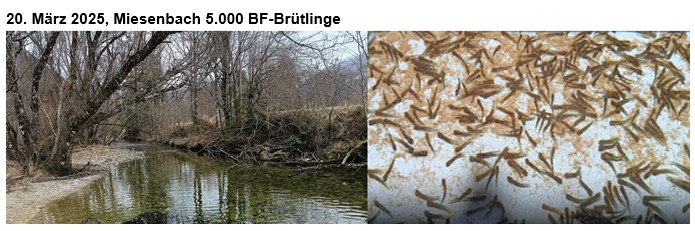

In den letzten Jahren wurden über 250.000 Forellen als Augenpunkt-Eier oder als Brütlinge in viele verschiedene Bäche ausgesetzt. Diese Freisetzungen sind Teil eines mehrstufigen Prozesses in den letzten Jahren. „Forellen in diese Gewässer freizulassen, ist wie ein fehlendes Puzzleteil zu legen“.

Das Einzugsgebiet der Traun war früher die Heimat der Bachforelle, die bei Anglern weltweit bekannt war. Heute fängt ein Fliegenfischer in vielen unserer Bäche, ausschließlich in den Nebenbächen, eine goldbraun gefärbte Forelle mit leuchtend roten, weißen und schwarzen Flossen und roten Flecken, die von weißen Ringen umgeben sind. Dies sind Bachforellen – die Nachkommen von unseren einheimischen Bachforellen-Stämmen im Salzkammergut, deren Gene es gilt zu erhalten.

Bachforellen gedeihen in den kälteren, steinigen Nebenbächen, die von kalten Quellwasser des Höllengebirge oder des Totengebierge gespeist werden. Ihr Lebensraum umfasst die kalte Bäche und Seen in der Region und sie kommen auch in der Ischler -Ache ab Zubringer Strobler Weißenbach vor. Die Zubringerbäche der Oberen-Traun dienen als idealer Lebensraum für die Aufzucht von Jungfischen, und viele Jungfische verbringen ihre ersten Jahre dort und erreichen am Ende ihres ersten Sommers nach dem Schlüpfen eine Größe von 8 bis 12 cm. Ausgewachsene Fische in diesen kleineren Bächen sind zwischen 15 und 35 cm groß. In einigen der Bäche und Seen im Revier können sie sogar noch größer werden.

Schutz der lokalen Bachforellen

Bachforellen wurden vom Fischereirevier Oberes Salzkammergut als eine Art identifiziert, die am dringendsten geschützt werden muss. Sie sind im Wassereinzugsgebieten der Oberen-Traun heimisch und ihre Präsenz ist ein Indikator für sehr gute Wasserqualität und ökologische Integrität. Während Bachforellen in gesunden Wassereinzugsgebieten in großer Zahl vorkommen, ist ihre Verbreitung in der Oberen-Traun durch verschiedene Gegebenheiten und aufgrund der Auswirkungen der Wassertemperatur-Veränderungen total verschwunden. Auch Lebensraumfragmentierung, Verlust von Uferrandstreifen und Waldverlust, die zu steigenden Wassertemperaturen führen, sind Schuld an den geschrumpften Beständen. Wilde Bachforellenpopulationen bestehen in Gebieten fort, die eine gewisse Resistenz gegenüber dem Klimawandel aufweisen, und diese gelten als eine ihrer letzten Hochburgen.

Um die Widerstandsfähigkeit gegenüber dem Klimawandel aufrechtzuerhalten, sind dicht bewaldete Bachforellenbäche (die die Wassertemperaturen kühl halten), angrenzende Gebiete mit wenig Nährstoff- oder Schadstoffabfluss und intakte Uferzonen erforderlich, die die Erosion minimieren.

Umfeld

In vielen Teilen des historischen Verbreitungsgebiets der Bachforelle sind diese Bedingungen nur in den Quellgewässern von Wassereinzugsgebieten und in kleineren Waldgebieten erfüllt. Bachforellen sind jedoch immer noch großen vom Menschen verursachten Bedrohungen ausgesetzt. Die drei größten Bedrohungen für Bachforellen, im Salzkammergut sind:

- Lebensraumfragmentierung,

- Kolmatierung,

- steigende Wassertemperaturen im Sommer,

- Wassermangel über viele Monate,

- Konkurrenz durch nicht heimische und eingeführte Arten,

- Besatz von Bachforelle aus der Speisefischproduktion.

Die Lebensraumfragmentierung wird hauptsächlich durch für Fische unpassierbare Querverbauungen verursacht und es muss zumindest in deren Unterläufen daran gearbeitet werden, diese Bäche im Traun-Einzugsgebiet wieder zu verbinden und barrierefrei zu machen – Stichwort „DAM-Removal“ oder Entschärfung durch Pendelrampen. Weiters würde die Wiederherstellung von Ufer- und Uferzonen im Einzugsgebiet helfen, die Flussufer wieder zu bepflanzen und die Wassertemperaturen zu senken.

Weitere Studien im Gewässer-System der Oberen Traun sind erforderlich, aber es hat sich gezeigt, dass die Anwesenheit selbst reproduzierender Populationen mit nicht heimischer Stämme, die autochthonen Bachforellenpopulationen deprimieren. Dies kann durch Konkurrenz und Verdrängung der Bachforelle durch die Bachforelle geschehen und wurde in Untersuchungen bereits erforscht und dokumentiert.

Projekt – Leopold

Die Rückkehr der Bachforelle in diese Bächen ist nicht nur eine gute Nachricht für die Art selbst, sondern könnte auch Begleitfischarten wie die Koppe, Elritze und Steinkrebse profitieren, wenn sich der Lebensraum verbessern und lokale Vereine durch nachhaltige Fischerei ihre Basis erhalten.

Wildkultur-Fisch-Entwicklung

Das Salzkammergut als Region mit einem hohen Anteil intakter Bachforellenhabitate und einer hohen Wahrscheinlichkeit der Bachforellenbesiedlung haben wir Bäche identifizieren, um in diesen selbst reproduzierende Populationen aufzubauen, deren Bestände zu Überwachen und soweit wie Notwendig durch Cocooning oder Brütling-Besatz im Aufkommen für eine begrenzte Zeit ihre Fortpflanzung zu unterstützen. Selbst wenn diese Gewässer in den kommenden Jahrzehnten mit einem Anstieg der Sommertemperaturen zwischen 2 und 6 Grad Celsius konfrontiert sind. Zu den vom „Fischereimanagement Salzkammergut“ (FMSKG) festgelegten Managementprioritäten für die Bachforelle gehören der Schutz intakter Populationen, die Erhebung feinerer Verteilungsdaten, die Verbesserung der Wasserqualität und die Verringerung der Fragmentierung sowie der Aufbau von Partnerschaften für Forschung und Naturschutz. Aus diesem Grund arbeitet wir daran, die Wasserqualität und -Konnektivität in der Region zu verbessern und Schritte zu unternehmen, um den historischen und aktuellen Status der Bachforellen in unserem größtenteils intakten Einzugsgebiet zu verstehen. Unser langfristiges Ziel, in Zusammenarbeit mit einer Vielzahl von Forschern, Bewirtschaftern und Flussliebhabern, ist es, die Zukunft der Bachforellen unserer Gebirgsbäche zu verstehen und zu schützen.

Jahrgang 2024-2025

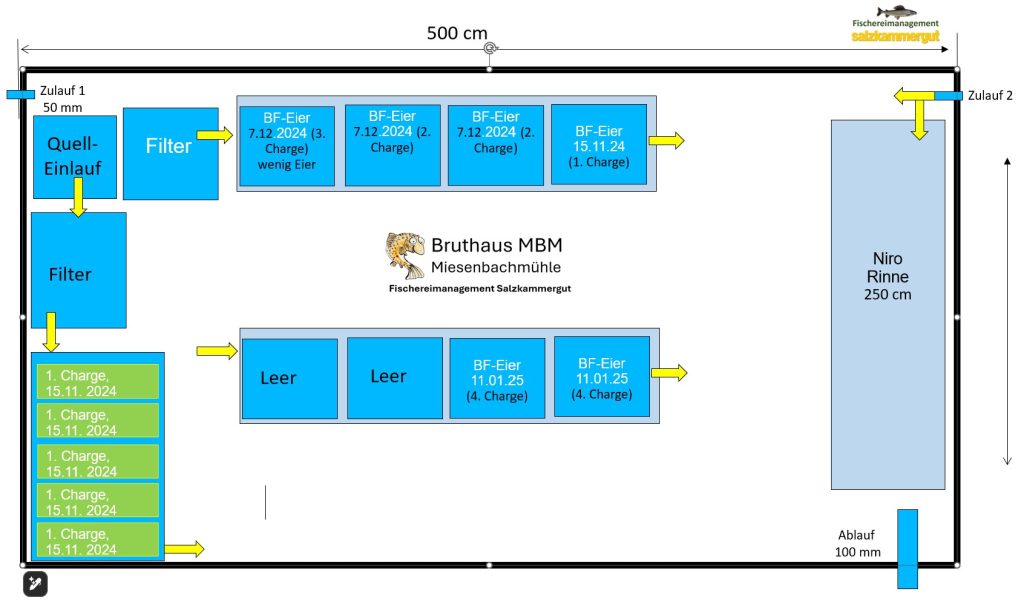

In unseren Bruthaus in Ebensee, konnten wir über 150.000 Bachforellen-Eier auflegen. Einen Teil verkaufen wir um unsere Kosten zu decken und ein großer Teil geht zur Erhaltung unserer Bestände in unsere Gewässer ein. Danke an die Unterstützer und Helfer um unsere „Projekt Leopold“ durchführen zu können.

Auf der einen Seite geht es darum, um in unseren Aufzuchtgewässern unsere lokalstämmigen Elterntiere zu erhalten. Auch dies wird uns durch starken Prädatoren-Druck nicht einfach gemacht. Die Situation liegt darin, dass die Elterntiere, speziell durch den Fischotter stark dezimiert werden und damit die Rogner immer kleiner werden und damit weniger Eimaterial pro Fisch zur Verfügung haben. Auf der anderen Seite wird das Rückzugsgebiet und der Lebensraum der Bachforelle durch den Klimawandel und damit zusammenhängenden Wassermangel auch im kleiner.

Bachforellen-Revier Besatz 2025 Zusammenfassung

Nachfolgend die Übersicht über den vom FROSKG geförderten „Bachforellenbesatz 2025“:

Gesamtbetrachtung

Unsere Beobachtungen der letzten Jahre zeigen, dass die Bachforellen multiplen Stressfaktoren ausgesetzt sind, wie:

Biologischer Druck (Prädation durch den Fischotter):

- Problem: Der Fischotter (Lutra lutra) dezimiert die Elterntiere, insbesondere die Rogner (weibliche Fische), was zu einer Verschiebung der Altersstruktur führt. Wenn nur kleinere Fische übrig bleiben, reduzieren sich die Eimaterialmenge pro Fisch und somit der potenzielle Nachwuchs für die natürliche Reproduktion. Die Fischerei sieht in der starken Zunahme des Fischotters (neben Kormoran und Graureiher) eine massive Bedrohung für die Fischbestände, insbesondere in Aufzuchtgewässern, wo die Fische auf engem Raum konzentriert sind und leicht zur Beute werden.

- Hintergrund: Der Fischotter ist in Österreich streng geschützt und hat sich in den letzten Jahren stark ausgebreitet. Während Studien darauf hinweisen, dass Otter Fließgewässer nicht „leer räumen“, können sie in Gewässern, deren Fischbestände bereits durch andere Stressoren geschwächt sind, oder in Aufzuchtanlagen, erhebliche Schäden verursachen und den Altersaufbau beeinflussen.

- Lösungsansätze: Die Bemühungen im Salzkammergut konzentrieren sich auf den Erhalt der lokalstämmigen Elterntiere und die gezielte Nachzucht in geschützten Anlagen („FischLab“, Bruthaus MBM), um den natürlichen Fortbestand in den Zubringerbächen zu sichern. Präventive Maßnahmen wie Zäunungen und gesicherte Hälterung Anlagen werden diskutiert und teilweise gefördert, sind aber in Fließgewässern nicht umsetzbar. Bei der Fischzucht wurde gerade ein Otterzaun um einen fünfstelligen Betrag errichtet um diesen Bereich zu schützen. Investitionen, die wir lieber in Renaturierungsmaßnahmen stecken würden.

Ökologischer/Klimatischer Druck (Lebensraumdegradation):

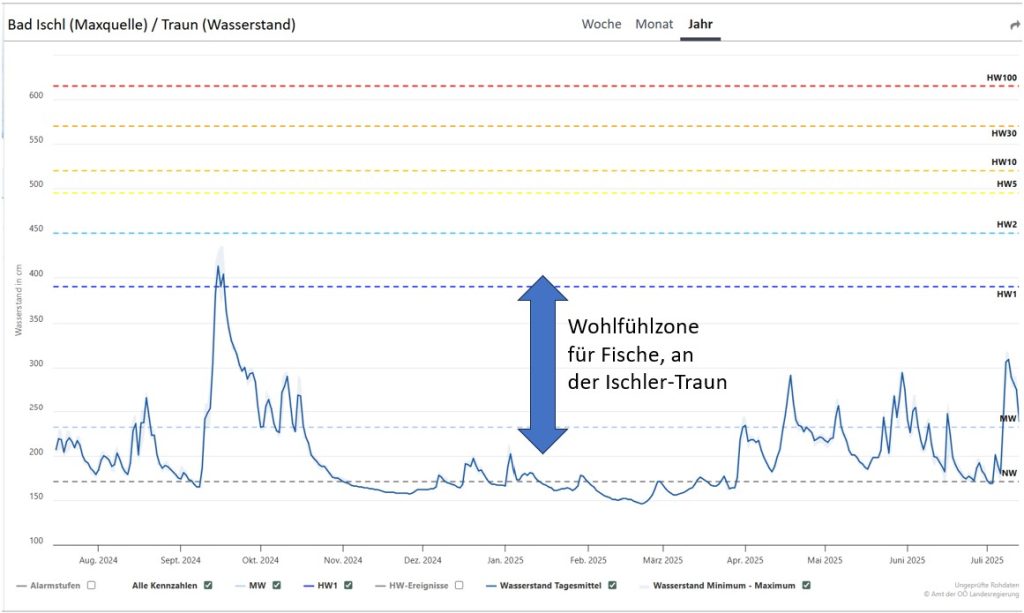

- Problem: Der Klimawandel reduziert durch steigende Wassertemperaturen und Wassermangel das Rückzugsgebiet und den Lebensraum der Bachforelle. Die Bachforelle als Kaltwasserliebhaber reagiert extrem sensibel auf Wassertemperaturen über 18 Grad und eine Austrocknung nimmt den Fischen den gesamten Lebensraum.

- Hintergrund: Der Lebensraum der Forelle hat sich bereits in höhere, kühlere Lagen verschoben, und es wird erwartet, dass weitere 20% bis 25% des Lebensraums bis 2050 verloren gehen könnten. Die Zubringerbäche sind zwar Rückzugsgebiete, aber auch diese sind von Wassermangel betroffen, wenn es monatelang wenig Niederschlag gibt und die Querbauwerke und Schotterrückhaltung durch Geschiebesperren ist dem nicht förderlich.

- Lösungsansätze: Der Erhalt der Forellen erfordert widerstandsfähige Gewässer mit:

- Dicht bewaldeten Ufern (Beschattung senkt Wassertemperatur lokal um bis zu 4 Grad.

- Intakten Uferzonen und Renaturierungsmaßnahmen, um die Lebensraumqualität zu erhöhen.

Die lokale Fischereibewirtschaftung steht vor einer komplexen Herausforderung: Sie muss einerseits die genetische Integrität und die Reproduktionsfähigkeit der lokalen Stämme durch eine Mischung aus Schutz und kontrollierter Nachzucht sichern, während sie andererseits gegen die ökologischen Auswirkungen des Klimawandels und den Prädationsdruck durch geschützte Tierarten kämpft. Die Zubringerbäche der Oberen Traun sind die entscheidenden Schlüsselbiotope für das Überleben der Art in der Region.

Weitere Informationen

Einer der schwerwiegendsten und besorgniserregendsten Verstöße gegen den erhalt unserer Wild-Fischpopulationen, ist das weitverbreitete Verirren und Besetzen von Zuchtfischen in unteren Gewässer. Dies geschieht, wenn in Zuchtbetrieben gezüchtete Fische, die als Lebensmittel bestimmt sind, in unsere Seen, Bäche und Flüsse ausgesetzt werden, wo sie sich mit Wildfischen vermehren. Wenn dies in einem Ausmaß geschieht, das das ein Maß überschreitet, untergraben Zuchtfische die Genetik der Wildfische. Zuchtfische (Speisefische), die sich mit Wildfischen vermehren, stellen erhebliche Herausforderungen für die Erholung unserer vom Aussterben bedrohten Wildfischpopulationen dar.

Die Zukunft der Fischerei liegt in unseren Händen.

Durch die Arbeit mit unseren fundierten Best Practices und im Umgang mit unseren lokalen Wildfisch-Bestände

versuchen wir diese zu fördern und zu erhalten.“

Zitat von Robert Arlinghaus