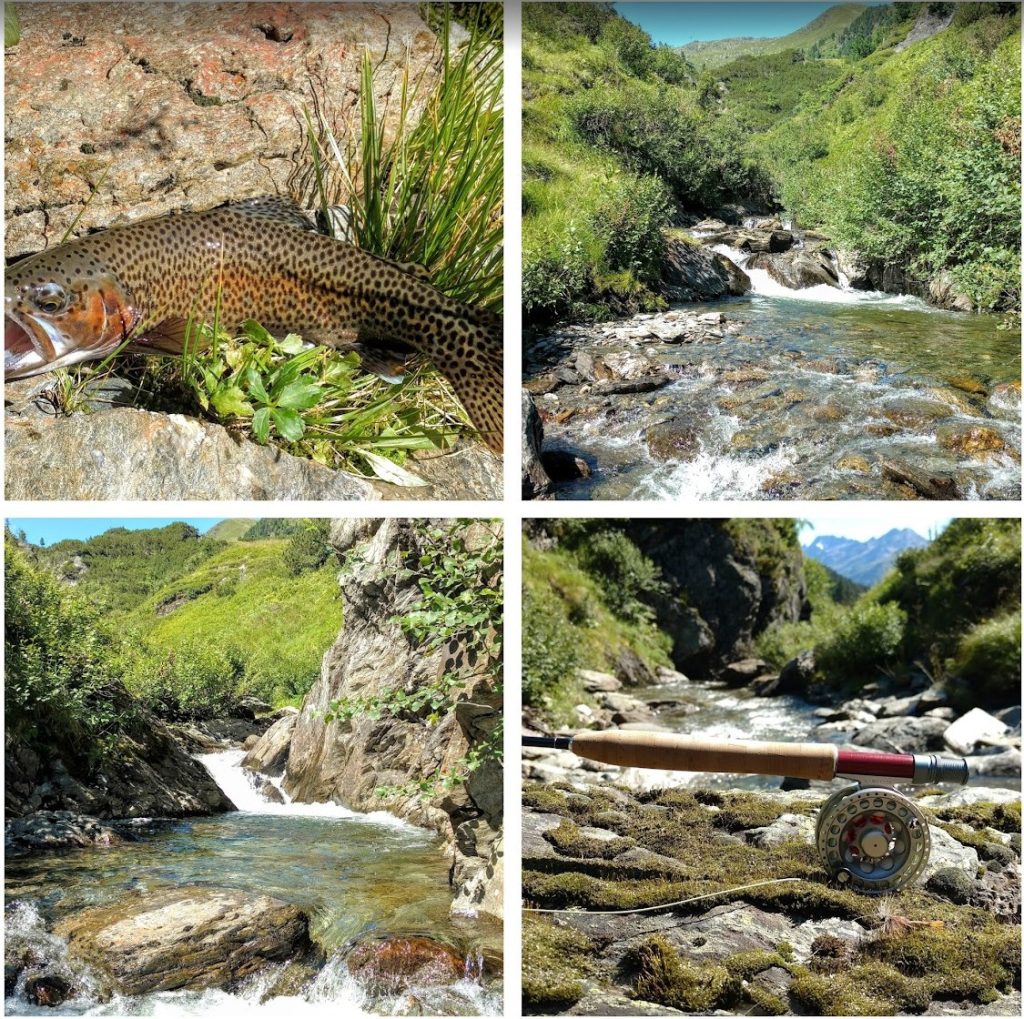

Fliegenfischen im Hochgebirge, besonders in der rauen Umgebung an der Baumgrenze und darüber, ist in der Tat ein unvergleichliches Erlebnis. Die Anstrengungen des Aufstiegs und der Fischerei in der Klamm werden durch die Ursprünglichkeit und die beeindruckende Natur mehr als belohnt. Hier beginnt, oberhalb der Bachforellen Region, die Heimat der Bachsaiblinge. Mittlerweile gilt er in vielen europäischen Gewässern, ähnlich wie die Regenbogenforelle, als etablierte und eingebürgerte Fischart. Jedenfalls hat er seinen Platz, oberhalb der Baumgrenze gefunden, dort wo es auch keine oder kaum noch Bachforellen gibt und hat diesen seit Jahrzehnten als seinen Lebensraum gehalten, wovon ich mich wieder überzeugen konnte.

Aufgrund der besonderen Bedingungen in diesen Höhen und Klammen gibt es einige wichtige Punkte, auf die man achten sollten beim „Alpin Fischen“, um ein solches Abenteuer sicher und erfolgreich zu gestalten:

Sicherheit und Vorbereitung (Priorität)

Trittsicherheit

Im Hochgebirge ist die alpine Sicherheit immer wichtiger als der Fisch.

Ausdauer und eine gute Rumpfmuskulatur (Körperspannung) helfen, das Gleichgewicht besser zu halten, gerade wenn man mit Watstiefel, Rucksack und Angelausrüstung unterwegs ist. Ich hoffe und tue einiges dafür, dass ich mir diese Eigenschaft möglichst lange erhalte und noch viele solcher Touren ins Alpine Revier erleben darf.

- Trittsicherheit: Das ist ein absolut entscheidender Punkt. Trittsicherheit ist im alpinen Fliegenfischen das A und O für die eigene Sicherheit und den Erfolg der Tour.

- Gerade im Hochgebirge: Unwegsames Gelände, steile Hänge, Geröllfelder, rutschige Latschenfelder zumeist wegloses oder exponiertes Gelände.

- Klammen: Glitschige, nasse und oft moosbewachsene Felsen, stark strömendes Wasser, tiefe Gumpen und Hindernisse (Baumstämme, Felsbrocken, Felswände).

- Die beste Ausrüstung und die größte fischereiliche Erfahrung nützen nichts, wenn ein Ausrutscher in der Klamm oder auf einem Grat zu einer Verletzung führt.

- Wetterumschwünge: Im Hochgebirge kann das Wetter sehr schnell wechseln. Seien Sie auf Kälte, Wind, Regen, Schnee und Gewitter vorbereitet. Kontrollieren Sie vor der Tour den Wetterbericht und haben Sie immer warme und wasserdichte Kleidung (Zwiebelprinzip) dabei.

- Gewitter im Gebirge: Kommen schnell und sind zumeist heftig! Ich hatte schon mal das Vergnügen, eine halbe Stunde in einer Wildfütterung Unterschlupf zu suchen, damit mich der Hagel und der starke Regen nicht durchnässen und ich die Fischerei aufhören müsste.

Ausrüstung für die Klamm

- Trittsicherheit: In Klammen ist der Untergrund oft rutschig (nasse Steine, glatte Felsen). Watschuhe mit einer guten Profilsohlen sind essenziell. Von Spikes halte ich persönlich bei solchen Touren nichts und Filzsohlen sind bei uns verboten!

- Watstiefel: Atmungsaktive, leichte Watstiefel sind wichtig, um trocken zu bleiben. Helfen im sumpfigen, nassen Gelände und beim Waten im eiskalten Bach.

- Erste-Hilfe-Set: Ein kleines, aber vollständiges Set für kleinere Verletzungen und Notfälle sollte immer im Gepäck sein.

- Kommunikation: Handy-Empfang kann schlecht sein. Informier immer jemanden über deine geplante Route und voraussichtliche Rückkehrzeit.

- Geh- und Kletterpassagen: In der Klammen muss oft geklettert werden. Gehen nie alleine, wenn die Tour sehr exponiert ist. Planen eine Ausstiegsrouten ein und meiden Sie starke Strömungen, Wasserfälle und Felswände.

- Wasserstand: Gebirgsbäche können durch Schmelzwasser oder plötzliche Regenfälle schnell anschwellen. Achten auf Anzeichen wie Wassertrübung oder Treibgut und verlasse das Gewässer sofort, wenn der Pegel steigt.

- Wölfe und Bären: wird man mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht sehen. In dem Gebiet wo ich Fische, gab es jedoch nur zwei Täler weiter einen Wolfsriss. Ich habe immer einen Hirschfänger dabei. Weil Kampflos gebe ich nicht auf! 🙂

Spezifische Angelausrüstung

Für das Hochgebirgs-Fliegenfischen auf Salmoniden, ist in der Regel eine leichtere und kürzere Ausrüstung optimal. Die Bedingungen sind meist kleine Bäche, enge Ufervegetation und Scheue Fische. #3 oder #4: Ideal für kleine, verwachsene Bergbäche, wo Präzision und sanfte Präsentation der Trockenfliege wichtiger ist als die Weite. Dies ist die feinste und oft empfohlene Wahl für scheue Saiblinge und Forellen.

- Rute und Schnur: Oft sind leichtere Geräteklassen (z. B. Klasse 3 oder 4) ideal, da die Fische in diesen Höhen meist kleiner sind. Eine kürzere Rute (ca. 6-8 Fuß) kann in kleinen, bewachsenen Bergbächen mit wenig Platz zum Werfen vorteilhaft sein.

- Vorfach: Dünne, unauffällige Vorfächer (z. B. 0,14 – 0,18 mm, Stärken 5X oder 4X) aus Fluorocarbon können bei scheuen Bergfischen hilfreich sein.

Köderwahl (Fliegen)

- Oberhalb der Baumgrenze: Fische sind oft nicht wählerisch da es nur ein geringeres Nahrungsangebot gibt. Größere, gut sichtbare Trockenfliegen z. B. Caddis-Imitationen/Rehhaar-Sedges verwende ich am liebsten.

- In der Klamm: Beschwerte, schnell sinkende Nymphen sind oft effektiv, da Fische in den tiefen Gumpen oder am Grund starker Strömungen stehen. Fischen Sie dort, wo die Strömung unterbrochen wird („Taschen“).

- Kescher und Lösezange: Ein leichter, klappbarer Kescher mit gummiertem Netz ist schonend für den Fisch. Eine Lösezange zum Entfernen des Hakens ist für das waidgerechte Angeln (oft „Catch & Release“) unverzichtbar. Widerhaken vor Gebrauch platt drücken (Schonhaken) ist Pflicht!

Verhalten am Wasser und Naturschutz

- Lesen des Wassers: Im Wildwasser stehen die Fische oft in strömungsberuhigten Bereichen (hinter Steinen, in Gumpen, an Einläufen). Kurze, präzise Würfe sind oft effektiver als weite Würfe.

- Waidgerechtigkeit: In vielen alpinen Regionen ist „Catch & Release“ (C&R) vorgeschrieben oder stark empfohlen, um die oft fragilen Bestände zu schützen. Berühren den Fisch nur mit nassen Händen und setzen ihn schnell und vorsichtig zurück.

Anreise

- Auf der einen Seite sind es oft Wanderungen in die Täler und Klammen, teilweise fahren wir mit der Seilbahn rauf und steigen dann mit durchaus anspruchsvollen, längeren Wanderungen zu den Hochgebirgsbächen, Bergseen auf und über die Klammen ab. Mit er Trockenfliege ist das Bach-Auf Fischen am besten. Ab und zu und um eine Gumpe zu befischen, macht es jedoch auch Sinn, diese von oben nach unten zu befischen.

- Offroad: Nicht gerne gesehen und oft nicht erlaubt, die Fahrt auf Forststraßen mit dem Auto. Immer vorher die Genehmigung einholen für eine Fahrerlaubnis. Wenn möglich auch nur mit dem richtigen Geländewagen solchen Touren zu unternehmen. Mich begleitet seit vielen Jahren mein Jeep Wrangler JK und erleichtert die Zufahrt zu den „Fischgründen“, denn das Fischen im Hochgebirge ist sowieso sehr anstrengend und um Kräfte zu schonen, nutze ich diese Möglichkeit, soweit es möglich ist, um an die Oberläufe der Wildbäche zu gelangen.

- Naturschutz, Almen und Wildschutzgebiete: Wir bewegen uns in einer sehr sensiblen Zone. Verlassen Sie keinen Müll. Erzeugen keinen Lärm. Informieren dich über lokale Schutzbestimmungen und Schonzeiten.

- Gewässerkarte: Vergewissern dich, dass du die notwendige Lizenz und die korrekte Erlaubniskarte für das jeweilige Gewässer besitzt. Auch hier oben gibt es Kontrollen.

Die Belohnung für diese Mühen sind einzigartige Fische, oft wunderschön gefärbte Bachforellen oder Bachsaiblinge und man glaubt es nicht auch eine „Ur-Regenbogenforelle“, die es in der Zwischenzeit auch schon seit annähernd 150 Jahren in Österreich gibt, ist in einer unberührten Umgebung auch dabei gewesen. Wie immer die hier herauf kommt. Jedoch Fischbesatz wird in Österreich seit vielen Jahrhunderten betrieben und da darf es einen nicht wundern, wenn hier auch mal Regenbogenforellen dabei waren. Wobei in der heutigen Bewirtschaftung nur mit lokalstämmigen Bachforellen, soweit ein Besatz erforderlich wäre, besetzt werden sollte! In diesen Hochtälern und Klammen genießen ich die Stille und die Klarheit der Natur und das rauschen des Wasser!

Bachsaibling-Region

Der Übergang von der Bachforelle zum Bachsaibling (Salvelinus fontinalis) mit zunehmender Höhe und über der Baumgrenze ist ein typisches Phänomen. Hier sind ein paar Details und Fakten zu dieser spannenden Fischart im Hochgebirge:

- Höhenanpassung und Kältetoleranz: Der Bachsaibling ist ein echter Kältespezialist. Er ist robuster und toleranter gegenüber den extrem kalten, sauerstoffreichen Gewässern und dem geringeren Nahrungsangebot oberhalb der Baumgrenze als die Bachforelle (Salmo trutta fario).

- In einer Höhe von 2.000 Meter geht der Schnee zumeist erst ab April, zumeist erst ab Mai/Juni weg. Am Bergsee braucht die dicke Eisschicht einige warme Wochen, bevor die Oberfläche eisfrei wird. Auch die ersten Schneefälle können bereits ab Ende August beginnen. Zumeist ist jedoch in diesen Höhnen ab Oktober mit Schneefall, der auch liegenbleibt zu rechnen.

- Wachstum und Verzweigung: In dieser Höhenlagen werden die Fische oft kleiner aufgrund der kurzen Sommer und des knappen Nahrungsangebots. Doch ihre Farbenpracht – das leuchtende Rot, Orange und die blauen Höfe um die Punkte – ist in der Laichzeit oder bei guter Kondition unvergleichlich.

- Kurze Vegetationsperiode: Die Bachsaiblinge nutzen die kurze, intensive Sommerzeit oberhalb von 2.000 Metern maximal aus. In diesen Gewässern sind sie oft wenig wählerisch bei der Nahrungsaufnahme, da das Insektenangebot insgesamt geringer ist, aber in den Sommermonaten Landinsekten (Grashüpfer, Käfer) und gelegentlich Steinfliegen ein wichtiger Bestandteil ihrer Nahrung sind.

- Frühe Laichzeit: Die Angabe zur Fortpflanzung unterhalb der Schneedecke oder kurz danach trifft für viele alpine Saiblings Populationen zu. Während Bachforellen und Regenbogenforellen oft im Frühjahr laichen, laichen Saiblinge in der Regel im Herbst (September bis November), zumeist schon, wenn die ersten Schneefälle eintreten. Diese frühe Laichzeit im kalten Wasser ist eine weitere Anpassung an das Hochgebirgsklima.

- Ursprünglichkeit: Die Bachsaiblinge in diesen Höhen sind oft genetisch sehr rein und repräsentieren eine ursprüngliche, natürlich entwickelte Population in einem unverbauten Gewässer – was den Reiz dieser Fischerei nochmals erhöht.

Die Wertschätzung für dieses „rauen Abenteuer“ und die Belohnung durch dieses Naturerlebnis ist für Fliegenfischerkollegen absolut nachvollziehbar!

Petri Heil und Berg Heil! Glück und Erfolg beim Fischen, verbunden mit dem traditionellen Bergsteigergruß für sicheres Gehen!

Geheimhaltunserklärung

In Zeiten von Facebook und Instagram werden ja die schönsten Orte die besucht wurden, sofort gepostet. Es gibt jedoch Plätze, die man nicht weiterverrät und für meine „Saiblings-Region“ gibt es eine eine Geheimhaltungserklärung, auch als NDA (Non-Disclosure Agreement) oder Vertraulichkeitsvereinbarung bekannt, die mich verpflichtet Informationen darüber geheim zu halten. In dieser „Angel-Gelegenheit“ wird tragend, um diesen sensiblen Bach zu schonen und zu schützen. Solche Erklärungen sind vielleicht nicht üblich, es sei jedoch jeder selbst aufgefordert, dass er sich sein eigenes „alpines Revier“ suche. Es gibt in Österreich deren viele und Google und Co. werden beim Suchen helfen. Anfragen an mich zu meiner „Saiblings-Region“ kann und will ich daher nicht beantworten. Ich ersuche um Verständnis, denn ich möchte hier auch im nächsten Jahr noch diese unberührte Natur nur mit dem Steinadler, Murmeltieren, Rotwild, Fuchs und Wolf und ein paar Kühen genießen. Petri Heil!

Weitere Informationen

„Wen Gott liebt, den lässt er fallen in dieses Land“

Zitat von: Dr. Ludwig Ganghofer