Der Kormoran ist ein Erfolg für den Artenschutz in Europa. Dank des Schutzes durch die EU-Vogelschutzrichtlinie wuchs die Population von rund 50.000 Vögeln in den 1970er Jahren auf heute über zwei Millionen. Das sind gute Nachrichten für den Vogelschutz, weniger für die Fische in Europa.

Kormorane sind Fischfresser

Es ist jedoch 5 nach 12 und es wird Zeit, dass neben lokaler, klein räumiger Aktionen, die Kormoranbestände auf EU-Ebene auf ein umweltverträgliches Maß reduzieren. Kormorane sind große Fischfresser.

Ein Vogel frisst jährlich etwa 180 kg Fisch, den er in unseren Flüssen, Seen, Teichen, Küstengebieten und auch in Aquakulturteichen fängt. Alle Kormorane in Europa fressen zusammen jährlich mehr als 300 Millionen kg Fisch. Gemessen an der Anzahl der Fische fressen Kormorane jedes Jahr Milliarden von Fischen. Dies ist kein einmaliges Ereignis, sondern geschieht Jahr für Jahr.

Fischereilicher Schaden

Schätzungen zufolge verursachen Kormorane in den Jahren 2023 und 2024 Kosten in der Aquakultur und Fischerei in Europa von über 350 Millionen Euro pro Jahr. Trotz zahlreicher lokaler Initiativen zur Kontrolle der Vogelpopulation steigt ihre Zahl weiterhin an und wird mittlerweile auf über 274.000 Tonnen Fisch pro Jahr geschätzt. Für die Freizeitfischereivereine entstehen dadurch Verluste an eingesetztem Fisch in Höhe von etwa 100 Millionen Euro pro Jahr.

Einseitiger Naturschutz

Dieser hohe Fischraub hat in ganz Europa Bedenken hinsichtlich der Gesundheit der Fischpopulationen ausgelöst. Einige Seen und Flüsse, die früher eine gesunde Fischvielfalt aufwiesen, sind heute leer. Die Regierungen der EU haben sich in der EU-Wasserrahmenrichtlinie darauf geeinigt, dass die Wasser- und Lebensraumqualität sowie die Artenvielfalt einen guten ökologischen Zustand aufweisen sollten, und geben jährlich Hunderte Millionen Euro aus, um Wasserqualität, Lebensraum und Artenvielfalt zu verbessern. Regierungen und Freizeitfischer arbeiten überall daran, die Fischlebensräume zu verbessern, um den natürlichen Nachwuchs und die Artenvielfalt in den von ihnen verwalteten Gewässern zu unterstützen. Sie haben außerdem viele Millionen Euro für die Wiederbesetzung und Sanierung unserer Fischgewässer ausgegeben und sich darauf geeinigt, in vielen Flüssen und Seen das Prinzip „Fangen und Freilassen“ anstelle des Fischfangs anzuwenden.

Maßnahmen erforderlich

Der Kormoran ist ein Zugvogel. Er ist eine kolonisierende Art. In den letzten Jahrhunderten konnte man in den meisten europäischen Ländern kaum Kormorane der Gattung „sinensis“ finden. Heute sind sie in den meisten Teilen Europas verbreitet. Die Kormoranpopulation wird weiter wachsen, wenn keine konzertierten Maßnahmen ergriffen werden. Einige Länder haben versucht, ihre Kormoranpopulationen zu reduzieren. Wenn Nachbarländer jedoch keine Maßnahmen ergreifen, vermehren sich die Kormorane dort, wo sie aufgescheucht oder gejagt wurden, schnell wieder. Sie dezimieren dann weiterhin die Bestände geschützter und einheimischer Fischarten wie Äsche, Bachforelle, Meerforelle, Hecht, Barsch, Aal und Kabeljau.

Wir müssen unsere Vögel schützen, aber wir müssen ebenso unsere Fische und die aquatische Artenvielfalt schützen und erhalten.

Das Europäische Parlament erkannte bereits vor 17 Jahren (2008) die zunehmenden Konflikte zwischen Kormoranen, Fischen, Fischerei und Aquakultur. Das Parlament forderte die Ausarbeitung und Verabschiedung eines europäischen Kormoran-Managementplans, um die Auswirkungen der wachsenden Kormoranpopulation in Europa zu minimieren. Diese Forderung wurde 2018 und 2022 wiederholt, ist aber bisher nicht umgesetzt worden.

Kormoran-Managementplan

Seit über 30 Jahren äußern sich die Mitglieder der Europäischen Beratenden Kommission für Binnenfischerei und Aquakultur (EIFAAC) besorgt über die wachsende Kormoranpopulation und versuchen, die Auswirkungen der Kormoran Prädation auf Fischbestände, Fischerei und Aquakultur in ihren Ländern zu bekämpfen und zu mildern. Die Bemühungen auf lokaler und nationaler Ebene führten zu begrenzten Erfolgen. Im Jahr 2022 veröffentlichte die EIFAAC eine Resolution zu Maßnahmen zum Schutz gefährdeter und bedrohter Fischarten vor nicht nachhaltiger Prädation durch Kormorane (EIFAAC/31/2022/3) und forderte darin auch einen europäischen Kormoran-Managementplan.

Das Management wandernder Wildtiere, Vögel und Fische auf regionaler Ebene ist üblich. Für viele Fisch- und Vogelarten gibt es regionale Management- und Schutzpläne. Es gibt keinen Grund, warum eine grenzüberschreitende Kormoranpopulation eine Ausnahme darstellen und nicht auf regionaler Ebene verwaltet werden sollte.

Mit Unterstützung der Europäischen Kommission startete EIFAAC im Jahr 2024 einen partizipativen Prozess zur Entwicklung eines Rahmens für einen europäischen Managementplan für den Kormoran. Bisher haben Hunderte von Interessenvertretern an Workshops , Treffen und Konsultationen teilgenommen, um die Managementmaßnahmen und den Rahmenentwurf des Plans zu diskutieren.

Am 3. Juni 2025 organisieren der polnische Vorsitz im Europarat und EIFAAC eine Konferenz zum Thema Managementempfehlungen zur Eindämmung der Auswirkungen der Kormoranprädation. Auf der Konferenz wird der zweite Entwurf eines Rahmens für einen europäischen Managementplan für den Großen Kormoran vorgestellt und diskutiert. Die neuesten Informationen über die Auswirkungen der Kormoranprädation auf Fische, Fischerei und Aquakultur werden ebenfalls diskutiert, einschließlich der wirtschaftlichen Folgen der Kormoranprädation für Fischerei und Aquakultur.

EIFAAC und seine Mitglieder beabsichtigen, dem Europäischen Parlament bis Oktober 2025 einen hochwertigen Rahmen für einen europäischen Managementplan für den Großen Kormoran vorzulegen. Alle Beteiligten sind eingeladen, dem EIFAAC-Sekretariat ihre Ansichten, Kommentare, Meinungen und Beiträge zum Rahmen des Planentwurfs mitzuteilen.

Europäische Anglerallianz

Die EAA stellt sich vor

Mit der EAA haben wir eine anerkannte, registrierte und politisch unabhängige Lobbying-Institution für die Angelfischerei mit Sitz in Brüssel.

Die EAA vertritt mit 16 Mitgliedsorganisationen aus 14 europäischen Nationen die Interessen der Angelfischerei in ganz Europa (2017). Der Hauptsitz befindet sich in Brüssel. Die Geschicke der EAA werden von einem sechsköpfigen Präsidium geleitet. Die fachliche und inhaltliche Arbeit wird von den Mitgliedern im Rahmen zweier Arbeitsgruppen geleistet, eine für den Süßwasserbereich (Subgroup Freshwaters) und eine für den Bereich der Meere (Subgroup Sea). Sie kommen drei Mal im Jahr zu Beratungen zusammen. Darüber hinaus gibt es noch spezielle Arbeitskreise (sog. Taskforces) zu besonders bedeutenden Themenbereichen. Die EAA unterhält ein ständiges Büro in Brüssel, das von einem Generalsekretär geleitet wird.

Das ÖKF in der EAA

Die gesamte Angelfischerei Österreichs profitiert von der Mitgliedschaft des ÖKF in der EAA. Nur mit einer starken Stimme in Brüssel können wir die Zukunft unserer Gewässer und Fische gestalten.

Der Generalsekretär ist hauptsächlich für die Lobbying Arbeit direkt vor Ort in Brüssel verantwortlich. Die Arbeit in den diversen Arbeitsgruppen und Taskforces wird von den Mitgliedern übernommen.

So ist das ÖKF insbesondere in folgenden Bereichen engagiert:

- Arbeitsgruppe Freshwaters

- Taskforce Cormorant

- Taskforce Alpine Rivers

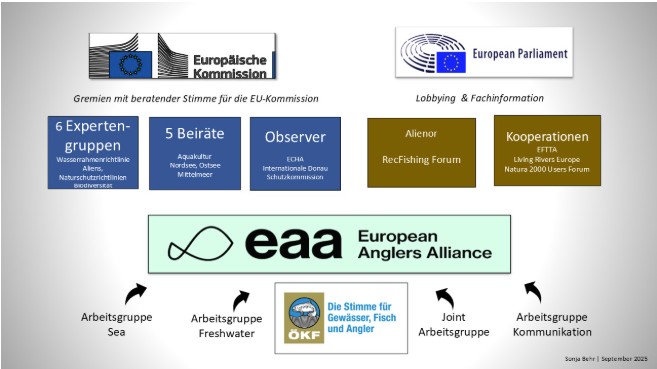

WAS ist das Aufgabengebiet der EAA?

Eckpfeiler der Arbeit in Brüssel sind die Einflussnahme auf die politischen Entscheidungsprozesse, Beratung und Information der Mitgliedsverbände über das politische Geschehen, die Kooperation mit anderen Fachverbänden, die Pflege persönlicher Kontakte und der Aufbau von Netzwerken.

WIE erfolgt die Umsetzung bei der EAA?

Die EAA als anerkannte Lobbyingorganisation ist zuständig für das Erarbeiten und Einbringen von Statements bei der Generaldirektion Fischerei und Lobbyingarbeit direkt vor Ort im EU-Parlament bei Abgeordneten und Entscheidungsträgern in den Ausschüssen. Durch Teilnahme an Anhörungen und Debatten bzw. Mitarbeit in diversen Arbeitsgruppen und Foren in Brüssel kann sie direkt vor Ort in den zuständigen Gremien Einfluss nehmen.

- Interparlamentarisches Arbeitsforum im EU-Parlament

Auf EU-Ebene ist es zur Vorbereitung unterschiedlichster Entscheidungen wichtig, Netzwerke zu intensivieren. In regelmäßigen Diskussionsforen des RecFishing Forums der EAA soll die Kommunikation zwischen EU-Abgeordneten und 25 Millionen angelnden Europäern intensiviert werden. So sollen fischereirelevante Themen direkt in die Fachausschüsse eingebracht werden, um so Abstimmungen im EU-Parlament erfolgreich vorzubereiten.

http://www.eaa-europe.org/european-parliament-forum/ - Living Rivers Europe

Als Konsequenz einer Veranstaltung des RecFishing Forums zum Thema „EU-Wasserrahmenrichtlinie – die Rettung für europäische Gewässer?“ wurde auf EU-Ebene die NGO-Allianz „Living Rivers Europe“ ins Leben gerufen. Diese Plattform mit dem Leitsatz „Safeguarding healthy waters for people and nature“ strebt eine konsequente Durchsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie mit strengeren Kontrollen durch die EU-Kommission an.

Leitlinien LivingRiversEurope als PDF-Download - Regional Advisory Councils RACs

Die EAA ist Mitglied in allen sieben Regionalbeiräten (RACS) der EU als beratende Gremien für die EU-Kommission bezüglich der Fischerei. - Strategic Coordination Group SCG

Die EAA hat einen ständigen Sitz im Beirat zur praktischen Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie. Diese ist das oberste Entscheidungsgremium bezüglich der EU-Wasserrahmenrichtlinie und berät im Umsetzungsprozess die Wasserdirektionen der Mitgliedsstaaten und die EU-Kommission. - ORNIS Komitee – Natura 2000 User Forum

Die EAA hat einen Sitz im ORNIS Komitee, dem Beirat zur Umsetzung der EU-Vogelschutzrichtlinie und im „Natura 2000 User Forum“, welches die EU-Direktoren für Naturschutz und Biodiversität berät.

- EU-Projekt „CorMan“ – “Sustainable Management of Cormorant Populations”

Die EAA ist in der EU-Arbeitsgruppe CorMan „Sustainable Management of Cormorant Populations“ im Stakeholder-Forum präsent und wird von Dr. Franz Kohl (ÖKF FishLife) vertreten. Die Aufgaben und Ziele sind:- EU-weite Website mit Daten und Fakten:

http://ec.europa.eu/environment/nature/cormorants/home_en.htm - Objektive europaweite Kormoranzählungen der Schlafplätze

- EU-weite Website mit Daten und Fakten:

- EIFAC Code of Practice

Die „European Inland Fisheries Advisory Commission“ veröffentlichte das Dokument “EIFAC Code of Practice, das sich durch Mitarbeit und Mitbestimmung der EAA auszeichnet. Dieses ist eine Ergänzung und Erweiterung des FAO-Verhaltenskodex für verantwortungsvolle, umweltfreundliche, ethisch angemessene und sozialverträgliche Angelfischerei.

Machen dir selbst ein Bild von der EAA: www.eaa-europe.org

Weitere Informationen

Der Vorstand vom Fischereirevier Oberes Salzkammergut hat ab 2025 beschlossen, ein außerordentliches Mitglied beim ÖKF – Österreichisches Kuratorium für Fischerei und Gewässerschutz zu werden. In der Bündelung der Kräfte ergeben sich Synergien, die eine außerordentliche Mitgliedschaft beim ÖKF als sinnvoll erachten. Nachfolgend ein paar Punkte, warum es auch für uns als FROSKG wichtig ist, mit dem ÖKF-fishlife in einer engeren Form zu kooperieren:

Zusammenkommen ist ein Anfang, zusammenbleiben ist ein Fortschritt, zusammenarbeiten ist ein echter Erfolg

Mit einem Netz zu arbeiten, ist das uralte Werkzeug der Fischerei. Im Netzwerk zu arbeiten ist ein Zeichen der Zeit. Vom „Fischerei Revier Oberes Salzkammergut“ wird der Weisheit von Henry Fords Zitat gefolgt und wir versuchen im übertragenen Sinn, diesen Dreiklang von Zusammenkommen, Zusammenbleiben und Zusammenarbeiten mit einer Mitgliedschaft im ÖKF-fishlife zu unterstreichen und damit die gemeinsamen Potenziale für die Fischerei zu fördern.

Zusammenkommen: Der erste Schritt ist das Knüpfen von Kontakten, der Austausch von Ideen und die Bildung einer Gemeinschaft. Hier liegt der Keim für zukünftige Entwicklungen. Daher haben wir uns entschlossen unsere Zusammenarbeit mit einer Mitgliedschaft mit dem ÖKF-fishlife zu unterstützen.

Zusammenbleiben: Die Ausdauer und die Kontinuität der Beziehungen sind essenziell, um anfängliche Ideen zu festigen und gemeinsam Herausforderungen zu meistern. Nur durch Beständigkeit können langfristige Ziele erreicht werden. Unsere jahrelange lose Zusammenarbeit mit dem ÖKF haben gezeigt, dass wir nur gemeinsam etwas bewegen können.

Zusammenarbeiten: Die wahre Stärke entfaltet sich in der aktiven Kooperation. Wenn unterschiedliche Kompetenzen und Perspektiven zusammenfließen, entstehen Synergieeffekte, die zu Innovation und nachhaltigem Erfolg führen. Daher hat sich der Reviervorstand entschlossen, dem ÖKF-fishlife als außerordentliches Mitglied beizutreten um unsere Zusammenarbeit zu stärken.

Den nur ein starkes Netzwerk, das auf diesen drei Säulen basiert, kann in der Tat zu kollektiven Erfolgen führen und die Zukunft der Fischerei positiv gestalten. Der Vergleich des traditionellen „Netz“ in der Fischerei mit dem modernen „Netzwerk“ der Zusammenarbeit ist sehr treffend und verdeutlicht auf schöne Weise die Weiterentwicklung und die Notwendigkeit, mit der Zeit zu gehen und zu Kooperieren. Die einzelnen Phasen unterstreicht die Relevanz dieser Denkweise in unserer Arbeit im Fischereirevier und strategische Ausrichtung für die Fischerei in Österreich und über die Grenzen hinaus. Es ist ermutigend zu sehen, wie sich ÖKF-fishlife seit seinem Entstehen entwickelt hat und sich dafür auf Bundesebene und auf EU-Ebene einsetzt die Potenziale der Gemeinschaft der Fischerei zu erhalten und zu fördern.

Weiters ist ÖKF-fishlife die einzige fischereilich anerkannte Umweltorganisation und hat damit bestimmte Rechte und Befugnisse im Rahmen von Umweltprüfungsverfahren und kann sich für den Schutz der Gewässer und der Fischbestände in Österreich einsetzen. Diesen in Wasserrechtsverfahren so wichtigen Status, war uns im Jahr 2021, bei einem Kraftwerksprojekt an der Oberen Traun schon von großen Nutzen und wir konnten in einer engen Zusammenarbeit mit dem ÖKF-fishlife einen geplanten Standort in der fließstrecke der Traun verhindern.

Das ÖKF ist somit eine wichtige Stimme für die Belange der Fischerei und des Gewässerschutzes in Österreich und seine Anerkennung als Umweltorganisation unterstreicht seine Bedeutung und die Wichtigkeit in der Zusammenarbeit.

Hier sind dringend Maßnahmen gefordert. Es kann nicht sein, dass von Prädatoren durch gesetzliche Schutzbestimmungen mehr „Wild-Fische“ gefressen werden, wie für den menschlichen Verzehr zur Verfügung bleiben. Auf der anderen Seite importieren wir Pangasius aus Vietnam und überzüchtete Lachse die mit Medikamente vollgepumpt sind, deren Futterreste und Exkremente die Meere verschmutzen und die Biodiversität bedrohen und mit hohen Kosten gezüchtet und angeliefert werden. Weitere Ökobomben ticken im Futter etc. ……

„Invasive Pflanzen und Tiere und eine Überzahl an Prädatoren gefährden unsere Gewässer und beeinträchtigen unsere Naturschutzbemühungen, Fischzuchtbetriebe und die menschliche Gesundheit, Sicherheit, Freizeitmöglichkeiten und vieles mehr.