Dort, wo die Mauer der Nördlichen Kalkalpen quer aufgerissen ist, spiegeln sich Kalkberge, Flyschrücken und Moränenhügel ein letztes Mal im Wasser der Traun, das, an der Pforte zur Salzkammer zum See gestaut, zu längerem Verweilen einlädt. Der Name Traunsee, urkundlich im Jahre 909 als „trunseo“ erwähnt, verweist auf den Zubringer der Wassermassen, den „reißenden Fluss“ Traun oder keltisch „truna“, ein Wort, das urkundlich erstmals im Jahre 829 aufscheint (J. Jebinger, 1975). Römische Schriftsteller nannten den Traunsee „Lacus felix“, d. h. ,,Glücklicher See“, eine Bezeichnung, die sich wohl auf die gleichnamige Legion bezog, welche am Seeufer stationiert war. Auch der Name „Lacus Veneris“ oder „See der Venus“ verweist auf Spuren römischer Vergangenheit (J. Jebinger, 1967). Während Wolfgang Lazius auf seiner Karte aus dem Jahre 1545 den See noch „Gmundner See“ nennt (F. Pfeffer, 1947), zeigt die kartographische Darstellung aus „Archiducatus Austriae Superioris Geographica Doscriptio Facta Anno 1667″ schon den Namen Traunsee.

Fischereirevier Traunsee

Das Fischereirevier Traunsee, als unmittelbarer Reviernachbar ist zuständig für die Fischerei am Traunsee und seine direkten einmündenden Bäche. Der Traunsee liegt in der Bioregion der nördlichen Kalkvoralpen auf 423 Metern Seehöhe, erstreckt sich über eine Flache von 24,4 km2 und verfügt über ein Wasservolumen von 2.189 Mio. m3. Der See hat eine maximale Tiefe von 191 Metern und befindet sich im Bundesland Oberosterreich. Das Einzugsgebiet umfasst 1.422 km2 (BAW 2006; BAW, 2009). Der Traunsee ist der zweitgrößte österreichische Alpensee und mit 191 m der tiefste See des Landes. Er wird von der Traun durchflossen, die mehr als 80 % des oberflächlichen Zuflusses ausmacht. Der starke Durchfluss ist maßgeblich dafür verantwortlich, dass der See im Sommer nur sehr selten Badetemperaturen erreicht.

Wassertemperatur

Jahrzehnte lange starke Belastung

Der Traunsee ist einer jener wenigen Seen, die durch industrielle Abwässer, nämlich Abfallprodukte aus der Sodaerzeugung und der Salzgewinnung, belastet werden. Durch die kontinuierliche Einleitung von Industrieschlämmen im südlichen Teil der Ebenseer Bucht ist ein über 40 m hoher Schlammberg entstanden, der ein Volumen von mehr als 3 Mio. m3 umfasst. Der Bereich des Traunsee-Bodens, der mit Industrieschlamm bedeckt ist, wurde in einer 1984 erstellten Studie mit 15 % angegeben. Die jahrzehntelang in den See eingeleiteten, gelösten Abfallstoffe führten zu einer Erhöhung der Dichte des Seewassers. Es konnte beobachtet werden, dass der vertikale Wasseraustausch gehemmt und der See während der Zirkulationsphasen nicht immer bis zum Grund durchmischt wird. Trotzdem war auch in den Tiefenschichten bis über Grund keine auffällige Anreicherung von Nährstoffen festzustellen. Allerdings konnten die zunehmenden Verkrautungen und Veralgungen in den Buchten und Seichtwasserzonen in den 70er Jahren als Folge zunehmender Eutrophierung Erscheinungen gewertet werden.

Fischen seit der Steinzeit

Die historische Fischerei am Traunsee geht in die Steinzeit zurück. 909 ist die Fischerei bei der Reichsabtei Traunsee im heutigen Altmünster dann offiziell als Zubehör genannt. Und wurde später auf das Nonnenkloster Traunkirchen, den Pfarrhof von Altmünster, die Herrschaften Ebenzweier und Orth aufgeteilt. Ein gewohnheitliches Fischrecht und eine Fischerzeche mit Zechmeister bestanden bereits im Mittelalter. Aktuell liegt die Zahl der Fischereiberechtigten bei über 50.

Von Generation zu Generation wird dieses „Koppelfischereirecht“ weitergegeben. Doch jetzt ist die Befürchtung groß, dass die Stellnetze künftig im Trockenen bleiben müssen.

Ein überraschendes Urteil des Obersten Gerichtshofs, der einen mehr als 100 Jahre langen Rechtsstreit beendet. Es ging um die Frage, wer am Traunsee Angellizenzen verkaufen darf – die Österreichischen Bundesforste (ÖBf) als Grundbesitzer oder die 51 Fischereiberechtigten (Berufsfischer) am Traunsee. Durchgesetzt haben sich letztere.

Am Traunsee besteht die älteste Fischereiordnung

Die Fischerei ist der älteste Beruf am Traunsee und so ist es nicht verwunderlich, dass die älteste Fischereiordnung Oberösterreichs aus Altmünster kommt. Diese Fischereiordnung aus dem Jahr 1418 bezieht sich zwar nur auf die sogenannte Untere Traun, also die Strecke zwischen Stadln und Lambach und der Einmündung des Flusses in die Donau, hat aber fischereikundlich allgemeine Bedeutung.

Eine klare Regel, die in der damaligen Zeit gilt: die Fischereiberechtigung ist eine rein dingliche, das bedeutet, sie gründet auf dem Besitz entsprechender Ufergebiete. Ist man also Besitzer eines Grundes, der am Ufer des Gewässers liegt, hat man als Grundbesitzer auch das Recht an diesem Ufer zu fischen.

Allerdings mit einer Ausnahme, die vermutlich aus dem uralten landesherrlichen Alleinrecht kommt. Zusätzlich zum örtlichen Fischereirecht, gibt es auch das landesfürstliche Fischereirecht. Dieses besagt, dass Kaiser oder Fürst und Angehörige deren Höfe der dinglichen Beschränkung nicht unterliegen und beliebig fischen dürfen.

Selbstverständlich haben weltliche und geistliche Großgrundbesitzer weder das Fischen noch den Weiterverkauf der Fische selbst erledigt. Da man dafür aber auch die Bediensteten des eigenen Haushaltes nicht abstellen will, betraut man grundansässige Untertanten an den entsprechenden Strecken entlang der Ufergewässer mit der Fischerei.

Diese werden „Grundholde“ genannt und erhalten einen gewissen Anteil an der aus dem Wasser gezogenen Fischmenge, ein Anteil, der üblicherweise weit über ihren eigenen Verzehr hinausgeht. Damit werden die „Grundholde“ nicht nur wirtschaftlich an ihre Dienstherren gebunden, sondern haben auch einen persönlichen Anreiz zur Beaufsichtigung und Erhaltung der Fischereigewässer.

Die mittelalterliche Bezeichnung für Fischereiberechtigung lautet „Fischwaid“. Die „Fischwaid“ durch sogenannte „Vollfischer“ oder „Ferter“ auf zugewiesenen Uferabschnitten ausgeübt. Diese Abschnitte werden ebenfalls als „Fischwaid“ oder „Ferte“ bezeichnet werden. „Ferter“ arbeiten zu zweit, ein „Ferterpaar“ wird von einem Fischmeister vertreten.

Heute gibt es selbstverständlich klare Richtlinien und Gesetze des Staates Österreich, die sicherstellen, dass in heimischen Seen nachhaltig gefischt wird. Spezielle Richtlinien gibt es für die Netze, denn beim modernen Fischfang spielt die Verwendung des richtigen Netzes eine entscheidende Rolle für die Erhaltung des Ökosystems. Früher durfte man mit beliebigen Netzen fischen, heute ist nicht nur die Art des Netzes, sondern auch jene der Maschen klar vorgeschrieben. Zusätzlich ist in der Zeit von 15. Oktober bis 15. Dezember das Fischen mit Grundnetzen oder Schleppschnüren verboten und pro Fischereirecht darf maximal ein Boot eingesetzt werden.

Quelle: CC BY-SA 4.0-altmünster-weg-artmünster-beyondarts-app-1000

Der Seekrieg

Schon seit den 1950er-Jahren ist der Traunsee ein heiß umkämpftes Gebiet, zumindest was den Fischfang betrifft. Es gab Prozesse, es gab Urteile – ein Rechtsfrieden ist jedoch bis heute nicht eingekehrt. Alles dreht sich ums Geld und den Fisch: „Es tobt schon seit langen Jahren ein Streit um die Vergabe von Fischereilizenzen zwischen den Berufsfischern und den Bundesforsten“.

OGH Urteil – OGH 1Ob117/10b

20. Oktober 2010

Spruch

Der Revision wird Folge gegeben. Das durchgeführte Verfahren über Pkt 1.) und 2.) des Klagebegehrens wird einschließlich der darüber ergangenen Entscheidungen als nichtig aufgehoben. Der Antrag auf Feststellung, 1.) der erst beklagten Partei stehe kein übergeordnetes, originäres, uneingeschränktes Fischereirecht am ganzen Traunsee zu, welches

a) ausschließlich die erst beklagte Partei ermächtige, Sportfischereilizenzen auszugeben, und/oder

b) die erstbeklagte Partei berechtige, von den Koppelfischereiberechtigten am Traunsee Beschränkungen bei der Ausübung der Fischerei mit Netzen, insbesondere solcher Art zu fordern, dass die Fischerei mit Netzen ab 7. Dezember 2007 nur mehr in der Zeit von 2 Stunden vor Sonnenuntergang bis 2 Stunden nach Sonnenaufgang durchgeführt werden dürfe.

2.) die Rechtswirkung der zu Pkt 1.) getroffenen Feststellungen erstrecke sich auch auf die zweit- bis zehntbeklagten Parteien und sei von diesen zu dulden, ist im außerstreitigen Verfahren zu behandeln und zu erledigen. Die als verfahrenseinleitender Antrag im Außerstreitverfahren zu behandelnde Klage über Pkt 1.) und 2.) des Klagebegehrens wird an das Bezirksgericht Gmunden überwiesen. Die Kosten des Verfahrens werden gegeneinander aufgehoben.

Begründung

Die Erstbeklagte ist grundbücherliche Eigentümerin der die Bodenflächen des Traunsees bildenden Grundparzellen, für die das Fischereirecht an den Seeflächen der betreffenden Grundstücke ersichtlich gemacht ist. Die Kläger sowie alle Beklagten (auch die Erstbeklagte) sind als Koppelfischereiberechtigte für den Traunsee im Fischereikataster der Bezirkshauptmannschaft Gmunden eingetragen. Sämtliche Fischereirechte erstrecken sich (mit näher bezeichneten Ausnahmen) auf den ganzen Traunsee. Die Kläger bringen vor, es bestehe zwischen ihnen und der Erstbeklagten Streit darüber, ob der Erstbeklagten ein den Koppelfischereirechten der übrigen Fischereiberechtigten übergeordnetes, originäres Fischereirecht („Ursprungsrecht“) zustehe. Nach Auffassung der Kläger könne die Erstbeklagte jedoch weder aus der historischen Nachfolge nach der Herrschaft Orth noch aus ihrem Eigentum an der Bodenfläche des Traunsees oder aus dem Rechtstitel der Ersitzung ein umfangreicheres Fischereirecht als das im Fischereibuch für sie eingetragene Koppelfischereirecht ableiten, weshalb sie die aus Pkt 1.) des Spruchs ersichtliche Feststellung begehren. Nach Klageausdehnung in der mündlichen Streitverhandlung vom 21. April 2009 begehrten die Kläger weiters die Erlassung des Urteils, die Rechtswirkungen der zu Pkt 1.) getroffenen Feststellungen erstrecke sich auch auf die Zweit- bis Zehntbeklagten und sei von diesen zu dulden (Pkt 2.) des Klagebegehrens. Unter einem erhoben die Kläger in dieser Streitverhandlung ein Eventualbegehren. Die Prozessparteien umfassten alle im Fischereibuch für den politischen Bezirk Gmunden eingetragenen Fischereiberechtigten des Traunsees. Als solche bildeten sie eine Rechtsgemeinschaft, für welche die Regeln der §§ 825 ff ABGB gelten. Es solle die grundsätzliche Rechtsposition der Fischereiberechtigten am Traunsee zueinander, insbesondere der Berechtigungsinhalt des Fischereirechts der Erstbeklagten urteilsmäßig festgestellt und bindend für alle Mitglieder der Rechtsgemeinschaft der Fischereiberechtigten geklärt werden. Aus diesem Grund seien auch jene Fischereiberechtigten als Beklagte in das Prozessrechtsverhältnis einbezogen worden, die sich nicht als Kläger am Verfahren haben beteiligen wollen. Diese Vorgangsweise sei gewählt worden, um zu vermeiden, dass nur ein Teil der Rechtsgenossen auf Klagsseite auftrete und diesem Teil die Klagslegitimation fehle. Trotz mehrerer Vorverfahren sei die Rechtslage nach wie vor strittig. Die materielle Berechtigung des Feststellungsbegehrens ergebe sich aus dem OÖ. Fischereigesetz sowie aus der von der OÖ. Landesregierung erlassenen „Traunsee-Fischerei-Ordnung“.

Nach den §§ 16 ff des OÖ. Fischereigesetzes seien alle Fischereiberechtigten am Traunsee zur Ausgabe von Fischereilizenzen berechtigt. Die „Traunsee-Fischereiordnung“ enthalte für das Fischen mit Netzen keine tageszeitliche Begrenzung. Die Erstbeklagte bestritt die Klagebegehren und legte ihren Standpunkt dar, ihr stehe aufgrund ihres Eigentums an den Bodenflächen des Traunsees und aufgrund der historischen Gegebenheiten das „originäre“ Fischereirecht („Ursprungsrecht“) zu, während sich die Fischereirechte der Kläger lediglich als Dienstbarkeiten darstellten. Ihr komme deshalb das alleinige Recht zur Ausstellung von Sportfischereilizenzen sowie das Recht zu, das Fischen außerhalb der in Pkt 1.b) des Urteilsbegehrens genannten Zeiten zu untersagen. Außerdem würden zwei im Fischereibuch eingetragene Berechtigte weder auf Klags- noch auf Beklagtenseite aufscheinen, sodass die Klage abzuweisen sei, selbst wenn man der Argumentation der Kläger folgen wollte, diejenigen Fischereiberechtigten, die sich nicht als Kläger am Verfahren hätten beteiligen wollen, seien als Beklagte in das Prozessrechtsverhältnis einzubeziehen. Einige der Beklagten hätten das Recht der Erstbeklagten zur ausschließlichen Ausgabe von Sportfischereiberechtigungen zudem schon außergerichtlich anerkannt. Hinsichtlich der Zweitklägerin, dem Neunt- und dem Siebzehntkläger liege im Hinblick auf diverse Vorverfahren entschiedene Streitsache vor. Die Zweit- bis Neuntbeklagten wendeten ein, die Klageführung stelle eine außerordentliche Verwaltungsmaßnahme bzw wichtige Veränderung dar, sodass eine darauf gerichtete Beschlussfassung nur einstimmig oder mit rechtsgestaltender Entscheidung des Außerstreitrichters wirksam zustande kommen hätte können.

Habe vor Klageeinbringung keine Einigkeit unter den Koppelfischereiberechtigten über die Erhebung der Klage geherrscht, so handle es sich um eine Streitigkeit der Koppelfischereiberechtigten untereinander über die Verwaltung und Benutzung der gemeinschaftlichen Sache. Es hätte eine Entscheidung des Außerstreitrichters über die Klageführung erwirkt werden müssen. Erst nach Vorliegen einer im außerstreitigen Rechtsweg erwirkten positiven Entscheidung, hätten sämtliche Koppelfischereiberechtigte auf Klagsseite auftreten können. Gemäß § 838a ABGB seien Streitigkeiten zwischen Teilhabern über die mit der Vewaltung und Benutzung der gemeinschaftlichen Sache unmittelbar zusammenhängenden Rechte und Pflichten im Verfahren außer Streitsachen zu entscheiden. Die im streitigen Verfahren erhobene Feststellungsklage sei daher nicht zulässig. Im Hinblick auf die für die Zweit- bis Neuntbeklagten jeweils ungünstigen Ergebnisse der Vorverfahren und das Kostenrisiko sei die Klageführung außerdem sittenwidrig. Den Klägern fehle überdies die Aktivlegitimation. Da Koppelfischereiberechtigte notwendige Streitgenossen seien, genüge es nicht, alle jene Koppelfischereiberechtigten als Beklagte in einen Prozess einzubeziehen, die sich nicht als Kläger am Prozessverfahren beteiligen wollten.

Die übrigen Beklagten sähen sich aufgrund der einschlägigen, für die Koppelfischereiberechtigten schon ergangenen negativen Urteile nicht in der Lage, sich am Verfahren als Kläger zu beteiligen. Hinsichtlich des Klagebegehrens zu Pkt 1.b) hätten die Kläger die Zweit- bis Neuntbeklagten nicht einmal von der beabsichtigten Klageführung informiert. In diesem Punkt teilten die Zweit- bis Neuntbeklagten die Ansicht der Kläger, die Erstbeklagte dürfe den Koppelfischereiberechtigten keine zeitliche Beschränkung der Fischerei mit Netzen auferlegen. In Ansehung der Zweitklägerin und des Neuntklägers lägen im Hinblick auf das in einem Verfahren des Landesgerichts Wels zu Gunsten der Erstbeklagten ergangene rechtskräftige Feststellungs- und Unterlassungsurteil entschiedene Rechtssache vor. Die von der Zehntbeklagten erhobenen Einwendungen sind inhaltsgleich mit jenen der Erstbeklagten. Die Kläger replizierten zu Pkt 1.) des Klagebegehrens, dem gegenständlichen Rechtsstreit liege keine Verwaltungsangelegenheit einer Rechtsgemeinschaft oder ein Rechtsstreit innerhalb einer Rechtsgemeinschaft über Art und Umfang der Ausübung der einzelnen, dem Grund nach unstrittigen Mitgliedschaftsrechte zu Grunde, für welche das Außerstreitgericht zuständig wäre. Infolge der störenden Beeinträchtigung der Fischereirechte der Kläger durch die Erstbeklagte, die sich Rechte anmaße und diese wirtschaftlich ausnutze, komme dieser die Position eines „nicht-fischereiberechtigten Dritten“ zu, welcher in die Koppelfischereirechte eingreife. Alle Koppelfischereibe-rechtigten – auch die Zweit- bis Zehntbeklagten – seien der Beschlussfassung über die Klageeinbringung beigezogen und eingeladen worden, sich an der Klageführung auf Seiten der Kläger zu beteiligen, was sie jedoch aus verschiedenen persönlichen Gründen abgelehnt hätten. So wäre etwa die (von der Finanzprokuratur vertretene) zehntbeklagte Aktiengesellschaft der Republik Österreich zuzuordnen, sodass von ihr kein Auftreten als Klägerin erwartet werden könne.

Sollte man der von den Beklagten vertretenen Rechtsauffassung zur Aktivlegitimation folgen, wäre eine Klarstellung des Rechtsverhältnisses mittels (negativer) Feststellungsklage unmöglich, obwohl die Feststellungsklage für Mitglieder einer Rechtsgemeinschaft grundsätzlich ein tauglicher Rechtsbehelf zur Klärung ihrer Rechtspositionen zueinander sei. Eine Auslegung der Prozessstandschaft, wie sie die Beklagten vornehmen, führe praktisch zu einer Rechtsverweigerung. Den in den Vorprozessen ergangenen Entscheidungen komme keine präjudizielle Wirkung zu, weil Prozessgegenstand dort nicht die grundsätzliche Rechtsposition der Fischereiberechtigten zueinander sowie zur Erstbeklagten gewesen sei, sondern die Berechtigung der jeweiligen Kläger bzw Beklagten zur Ausstellung von Fischereilizenzen. Die von einigen Beklagten abgegebenen Anerkenntnisse seien lediglich deklarativer Natur. Das Erstgericht wies das zu Pkt 2.) erhobene Feststellungs-(Duldungs-)begehren sowie das Eventualbe-gehren mit in der mündlichen Streitverhandlung vom 21. April 2009 verkündetem Beschluss als „verspätet“ zurück. Das zu Pkt 1.) erhobene Klagebegehren wies es mit Urteil ab. Rechtlich ging es davon aus, dass mehrere gekoppelt Fischereiberechtigte eine einfache (schlichte) Rechtsgemeinschaft bildeten. Die Feststellung des Bestehens eines dieser Rechtsgemeinschaft zustehenden Fischereirechts könne nur von allen gekoppelt Fischereiberechtigten begehrt werden; diese seien notwendige Streitgenossen. Da nicht alle gekoppelt Fischereiberechtigten gegenüber der Erstbeklagten als Kläger aufgetreten seien und deshalb der Gefahr unlösbarer Verwicklungen bei Ergehen isolierter Entscheidungen nicht vorgebeugt werden könne, fehle es an der Aktivlegitimation, weshalb das Klagebegehren abzuweisen sei. Bei einer einheitlichen Streitpartei entbinde die außergerichtliche Anerkennung des Klageanspruchs nicht davon, dass dennoch alle Rechtsgenossen zu klagen seien bzw klagen müssten.

Das Berufungsgericht gab der Berufung der Kläger nicht Folge. Es sprach aus, dass der Wert des Entscheidungsgegenstands 30.000 EUR übersteige und die ordentliche Revision zulässig sei. Hingegen gab es dem insoweit als Rekurs aufzufassenden Rechtsmittel der Kläger gegen die Zurückweisung des Duldungs- sowie des Eventualbegehrens Folge und änderte diesen Beschluss dahin ab, dass die Klageänderung zugelassen werde. Das Berufungsgericht billigte die vom Erstgericht vertretene Rechtsansicht zur mangelnden Aktivlegitimation. Da nicht alle am Traunsee Fischereiberechtigten als Kläger aufgetreten seien, dürfte die Erstbeklagte bei einem Erfolg einzelner Kläger das bestrittene Recht diesen gegenüber nicht, den übrigen Koppelfischereiberechtigten gegenüber aber sehr wohl ausüben. Es käme zu einer unlösbaren Konfliktsituation, der durch die Annahme einer notwendigen Streitgenossenschaft aller Koppelfischereiberechtigten – und zwar auf Klagsseite – vorgebeugt werde. Notwendigerweise müssten deshalb alle Koppelfischereiberechtigten (mit Ausnahme der Erstbeklagten) auf Klagsseite auftreten. Nicht ausreichend sei es, jene Koppelfischereiberechtigten, die sich an der Klageführung nicht beteiligen wollten, als Beklagte in das Verfahren einzubeziehen.

Die in der Entscheidung des verstärkten Senats zu 1 Ob 40/01s gewonnenen rechtlichen Leitlinien seien auf den vorliegenden Fall nicht übertragbar. In dieser Entscheidung sei ausgesprochen worden, dass die für Gestaltungsprozesse nach den §§ 117, 127 und 114 (nunmehr) UGB erforderliche Beteiligung aller Gesellschafter so herbeigeführt werden könne, dass jene Gesellschafter, die nicht als Mitkläger auftreten wollten, aus der Gesellschaft aber auch nicht ausgeschlossen werden sollten, als Mitbeklagte in das Prozessrechtsverhältnis einzubeziehen und auf Duldung der geltend gemachten Rechtsgestaltung in Anspruch zu nehmen seien. Im vorliegenden Fall sei aber eine Gemeinschaft von Koppelfischereiberechtigten gegeben, die nur eine schlichte Rechtsgemeinschaft darstelle. Zum Unterschied zur Personenhandelsgesellschaft würden keine besonderen Verpflichtungen für die Teilhaber gelten, wie etwa eine aus der Treuebindung der Gesellschafter ableitbare Mitwirkungspflicht, nach der jeder Gesellschafter seine rein persönlichen Interessen dem Gesellschaftszweck unterzuordnen habe. Der von den Klägern eingeschlagene Weg, in Anlehnung an die Entscheidung 1 Ob 40/01s weitere Koppelfischereiberechtigte als Beklagte in das Prozessrechtsverhältnis einzubeziehen, sei deshalb nicht gangbar. Der in der Streitverhandlung vom 21. April 2009 verkündete (schriftlich nicht ausgefertigte und von den Klägern in der Berufung dennoch bekämpfte) Beschluss sei als Beschluss auf Nichtzulassung der Klageänderung zu verstehen.

Entgegen der Ansicht des Erstgerichts sei die Klageänderung aber zuzulassen, sodass das Erstgericht das Verfahren über das Eventualklagebegehren fortzusetzen haben werde. Mit der Frage der Zulässigkeit des (streitigen) Rechtswegs befassten sich das Erstgericht und auch das Berufungsgericht nicht. In ihrer Revision fechten die Kläger das Urteil des Berufungsgerichts insofern an, als das klageabweisende Urteil des Erstgerichts (in modifizierter Form) bestätigt wurde. Rechtliche Beurteilung Die von den Klägern erhobene Revision ist zulässig und im Ergebnis insofern berechtigt, als die Entscheidungen der Vorinstanzen aufzuheben sind. Aus Anlass des Revisionsverfahrens ist darüber hinaus das Verfahren über das Hauptklagebegehren für nichtig zu erklären und dieses Begehren in das außerstreitige Verfahren zu überweisen.

1. Das Fischereirecht an Privatgewässern ist grundsätzlich Ausfluss des Eigentums am Gewässer (1 Ob 44/95 = SZ 69/144). Das Fischereirecht kann aber auch ein selbstständiges dingliches Recht an einem fremden Gewässer sein. Ist es im letzteren Fall mit dem Eigentum an einer Liegenschaft verbunden, ist es eine Grunddienstbarkeit (RIS-Justiz RS0010970). Tritt das Fischereirecht vom Eigentum abgesondert in Erscheinung, ist es ein selbstständiges dingliches Recht gleich einer Dienstbarkeit und wird als unregelmäßige, veräußerliche und vererbliche Dienstbarkeit angesehen (1 Ob 44/95 = SZ 69/144). Grunddienstbarkeiten können – sofern sie miteinander vereinbar sind – selbstständig nebeneinander gelten und berechtigen jeden von mehreren Grunddienstbarkeitsberechtigten, die Dienstbarkeit im Rahmen von Vertrag und Gesetz selbstständig auszuüben.

Ebenso können mehrere (selbstständige) Fischereirechte nicht nur an verschiedenen Revieren (Strecken) eines Fischwassers ausgeübt werden, sondern auch an einem Fischwasser nebeneinander bestehen (sogenanntes „Koppelfischereirecht“ gemäß § 5 Abs 1 Oö. Fischereigesetz).

Koppelfischereirechte

2. Die Bestimmungen des 16. Hauptstücks des ABGB (§§ 825 – 858) haben nach seiner Überschrift zwar die Gemeinschaft des Eigentums und anderer dinglicher Rechte zum Inhalt. Die §§ 825 ff ABGB sind jedoch nach herrschender Rechtsprechung und Lehre subsidiär in anderen Gemeinschaftsfällen heranzuziehen, soweit diese weder durch Gesetz noch durch Vertrag besonders geregelt sind, wie beispielsweise die Gütergemeinschaft unter Lebenden, ferner bei Grunddienstbarkeiten, wenn das herrschende Grundstück im Miteigentum steht oder geteilt wurde (RIS-Justiz RS0013155; Sailer in KBB § 825 Rz 6 f; Egglmeier/Gruber/Sprohar in Schwimann, ABGB3 III, § 825 Rz 16 f; Gamerith in Rummel 3 § 825 Rz 8 f jeweils mwN ua). Die Anwendung der Regelungen über das Miteigentum nach den §§ 825 ff ABGB wurde ua auch dort bejaht, wo mehrere voneinander unabhängige Fischereirechte im selben Revier bestehen (RIS-Justiz RS0041447; RS0010975; 1 Ob 30/94 = SZ 68/41; Gamerith in Rummel 3 § 825 Rz 7). Nach dieser Rechtsprechung ist die Gemeinschaft aller „gekoppelt“ Fischereiberechtigten nicht nur eine Gruppe voneinander unabhängiger (unregelmäßiger) Servitutsberechtigter am selben Fischwasser, sondern eine einfache schlichte Rechtsgemeinschaft, wie sie auch bei Grunddienstbarkeiten vorliegt, wenn das herrschende Grundstück im Miteigentum steht oder geteilt wurde. Es wurde ausgesprochen, dass – ungeachtet der Tatsache, dass nicht feststehe, wie diese Gemeinschaften entstanden seien – die §§ 825 ff ABGB für die Gemeinschaft der Fischereiberechtigten und deren Rechtsbeziehungen zueinander gelten.

3. Zu diesen Bestimmungen (dem 16. Hauptstück des ABGB) zählt auch der am 1. Mai 2005 in Kraft getretene § 838a ABGB. Darin wird erstmals ausdrücklich geregelt, dass über alle Streitigkeiten zwischen Miteigentümern über die mit der Verwaltung und Benutzung der gemeinschaftlichen Sache unmittelbar zusammenhängenden Rechte und Pflichten im Verfahren außer Streitsachen zu entscheiden ist. Die Gesetzesmaterialien (ErläutRV 471 BlgNR 22. GP 33) führen dazu aus: „Bei Miteigentumsangelegenheiten wird in der Frage, ob ein Anspruch im streitigen oder außerstreitigen Verfahren durchzusetzen ist, bisher relativ unklar und wenig einsichtig differenziert. … Es empfiehlt sich daher, solche Unwägbarkeiten durch eine eindeutige, Zuständigkeits- und Rechtswegstreitigkeiten nicht provozierende Regel möglichst auszuräumen.

Einige der Miteigentümerstreitigkeiten passen nicht recht in den Zivilprozess mit seinem strikten Zwei-Parteien-System. Zudem können in diesen Angelegenheiten rechtsvorsorgende und rechtsgestaltende Mehrparteienverfahren vorkommen. Darüber hinaus ermöglicht das neue Außerstreitverfahren auch kontradiktorische Entscheidungen. Aus diesen Gründen ist es für die hier in Frage stehenden Auseinandersetzungen besser geeignet als der Zivilprozess. Mit § 838a ABGB werden daher Streitigkeiten zwischen den Teilhabern einer Miteigentumsgemeinschaft über die Verwaltung und Benützung der gemeinschaftlichen Sache in das Außerstreitverfahren verwiesen. Das gilt für Streitigkeiten zwischen den Miteigentümern, nicht aber für Streitigkeiten mit Dritten. … In das Außerstreitverfahren fallen die mit der Verwaltung und Benützung unmittelbar zusammenhängenden Rechte und Pflichten der Teilhaber. Das betrifft jedenfalls die dem Richter nach den §§ 833 bis 838 ABGB zukommenden Aufgaben, aber auch Streitigkeiten aus einer Benützungsregelung, den Anspruch auf Rechnungslegung und auf die Verteilung des Erlöses zwischen den Miteigentümern (§ 830 Satz 1 ABGB) sowie die Verteilung des Nutzens und des Aufwandes unter ihnen (§ 839 ABGB). Damit macht es keinen Unterschied, ob der Auseinandersetzung der Teilhaber eine Vereinbarung zugrunde liegt oder nicht. In beiden Fällen ist der Außerstreitrichter zur Verhandlung und Entscheidung berufen. Die Verweisung in das Außerstreitverfahren erstreckt sich aber nur auf die mit der Verwaltung und Benützung unmittelbar zusammenhängenden Rechte und Pflichten. Ansprüche, die nicht nur auf das Miteigentumsverhältnis, sondern darüber hinaus auch noch auf weitere Rechtsgrundlagen gestützt werden (etwa ein Besitzstörungsanspruch, ein Schadenersatzanspruch, ein Bereicherungsanspruch oder ein auf das Nachbarrecht gestützter Unterlassungsanspruch zwischen Miteigentümern), sind weiterhin im streitigen Verfahren geltend zu machen.“

4. Ist zweifelhaft, in welchem Verfahren eine Rechtssache zu behandeln und zu erledigen ist, so hat das Gericht darüber zu entscheiden. Ob ein Begehren im außerstreitigen Verfahren oder im Prozess zu entscheiden ist, richtet sich nicht nach der Bezeichnung durch die Partei, sondern nach dem Inhalt des Begehrens und dem Parteivorbringen (§ 40a JN). Es sind der Wortlaut des Entscheidungsbegehrens und die zu seiner Begründung vorgebrachten Sachverhaltsbehauptungen maßgebend, nicht aber die Einwendungen des Gegners. Dabei ist vor allem der innere Sachzusammenhang des jeweils geltend gemachten Anspruchs mit einer entweder in die streitige oder in die außerstreitige Gerichtsbarkeit verwiesenen Materie von Bedeutung (RIS-Justiz RS0013639 [T8, T16 und T17]).

5. Nach ihrem maßgeblichen Vorbringen wollen die Kläger – die im Grundsatz selbst davon ausgehen, dass sämtliche Prozessparteien eine Rechtsgemeinschaft bilden, auf die die Regeln der §§ 825 ff ABGB anzuwenden sind – mit ihrem Hauptbegehren die „endgültige“ Klärung der Rechtslage zwischen sämtlichen Fischereiberechtigten am Traunsee erreichen; insbesondere soll für sämtliche Fischereiberechtigte bindend über die Art bzw den Umfang des der Erstbeklagten an diesem Gewässer zustehenden Fischereirechts entschieden werden. Gegenstand des Verfahrens über das Hauptbegehren ist demnach ein Konflikt zwischen Koppelfischereiberechtigten über die Nutzung des gemeinsamen Fischwassers und die damit zusammenhängenden Rechte. Es geht den Klägern darum, unter Berufung auf das Oö. Fischereigesetz und die „Traunsee- Fischereiordnung“ die Feststellung zu erreichen, dass auch der Erstbeklagten inhaltlich kein (andersartiges und) weiterreichendes Fischereirecht zustehe, als sämtlichen anderen Koppelfischereiberechtigten. Der geltend gemachte Anspruch steht somit in einem engen inneren Zusammenhang mit einem Streit über die mit der Benützung einer gemeinschaftlichen Sache „unmittelbar“ zusammenhängenden Rechte und Pflichten iSd § 838a ABGB, die in das Außerstreitverfahren verwiesen ist. Dass der Erstbeklagten, obwohl sie zur Rechtsgemeinschaft der Fischereiberechtigten zählt, allein infolge ihrer – von den Klägern bestrittenen – Behauptung weiterreichender Rechte die Stellung eines außenstehenden „Dritten“ zukommen sollte (woraus sich nach Ansicht der Kläger doch die Zulässigkeit des streitigen Rechtswegs ergeben soll), ist nicht nachvollziehbar, kommt es doch auf die Behauptungen der Antragsteller an, die eben von der Gleichberechtigung aller Mitglieder der Rechtsgemeinschaft ausgehen. Das (Haupt-)Begehren zu Pkt 1.) und 2.) hätten die Kläger daher statt mit einer Klage mit einem entsprechenden Antrag im Außerstreitverfahren geltend zu machen gehabt. Ein als Klage falsch bezeichneter Rechtsschutzantrag soll jedoch nicht zurückgewiesen, sondern im richtigen Verfahren behandelt werden. Der verfahrenseinleitende Akt wird von der Nichtigkeit eines nicht in der richtigen Verfahrensart abgewickelten Verfahrens nicht erfasst; die Klage (einschließlich allenfalls später vorgenommener Änderungen des Begehrens) ist in einen verfahrenseinleitenden Antrag umzudeuten (1 Ob 137/02g; RIS-Justiz RS0116390). § 40a JN ist auch dann anzuwenden, wenn sich die Unzulässigkeit des streitigen Rechtswegs erst im Rechtsmittelverfahren herausstellt (RIS-Justiz RS0046245). Voraussetzung der Wahrnehmung des Mangels der Zulässigkeit des streitigen Rechtswegs ist aber, dass keine bindende Gerichtsentscheidung (auch eines Gerichts erster oder zweiter Instanz) über diese Voraussetzung erfolgt ist und sich die Vorinstanzen auch nicht in den Entscheidungsgründen mit dem Vorliegen der Prozessvoraussetzung befasst haben (§ 42 Abs 3 JN; Mayr in Rechberger 3 § 42 JN Rz 11 mwN). Dies trifft im vorliegenden Fall zu. Es ist deshalb nach § 40a JN auszusprechen, dass die Klage über das Hauptbegehren als Antrag im außerstreitigen Verfahren zu behandeln und darüber zu entscheiden ist. Gemäß § 104a JN ist sachlich das Bezirksgericht zuständig. Örtlich ergibt sich die Zuständigkeit des Bezirksgerichts der gelegenen Sache (§ 117 JN). Zu dem im außerstreitigen Rechtsweg abzuführenden Verfahren ist vorerst klarzustellen, dass dessen Gegenstand die Entscheidung über den von den Klägern erhobenen Rechtsschutzantrag (und nicht nur über die Verteilung der Parteirollen zwecks „Vorbereitung“ eines streitigen Verfahrens) sein wird. Zu diesem Verfahren ist weiters auszuführen: Während der Zivilprozess durch das Zwei-Parteien-System gekennzeichnet ist und dieses System auch beibehalten wird, wenn sich mehrere Personen beteiligen, bedarf es im außerstreitigen Verfahren keiner Bildung von „Verfahrensgenossenschaften“, weil jeder, der Parteistellung genießt, im Verfahren jederzeit als Partei auftreten kann und nicht von Anfang an in der Rolle als Kläger oder als Beklagter am Verfahren teilnehmen muss (siehe § 3 AußStrG; Klicka/Oberhammer/Domej, Außerstreitverfahren Rz 94 f). Es gilt die Grundregel, dass jeder Beteiligte selbstständige Partei bleibt und die Parteien nicht übereinstimmend handeln müssen (§ 3 Abs 1 AußStrG). In einem außerstreitigen Mehrparteienverfahren kann eine Partei demnach allein verfahrensrechtliche Verfügungen vornehmen; im Verfahren nach § 838a ABGB kann auch nur ein Miteigentümer etwa den Antrag auf Benutzungsregelung einbringen (Rechberger, AußStrG § 3 Rz 4). Auch im Außerstreitverfahren muss sich aber nach den Regeln des materiellen Rechts in manchen Konstellationen die Entscheidung zwangsläufig auf alle Parteien erstrecken, weil eine unterschiedliche Beurteilung der Sache im Hinblick auf einzelne Parteien nicht möglich ist oder das Gesetz ausdrücklich anordnet, dass sich die Wirkungen einer Entscheidung auch auf eine andere Partei beziehen, welche Fälle im (streitigen) Erkenntnisverfahren als anspruchs- und wirkungsgebundene Streitgenossenschaft bezeichnet werden. Wenngleich es im außerstreitigen Verfahren keine terminologische Entsprechung für diese Rechtsfigur gibt, stellt sich dasselbe Ordnungsproblem etwa bei einer Benützungsregelung unter Miteigentümern (ErlRV zu § 3 AußStrG 2005 abgedruckt in Maurer/Schrott/Schütz, Außerstreitgesetz, § 3 Rz 5). Besonders zu beachten wird im fortzusetzenden außerstreitigen Verfahren deshalb sein, dass alle Fischereiberechtigten (als notwendige „Streitgenossen“) dem Verfahren beizuziehen sind und die Entscheidung nur allen gegenüber einheitlich rechtskräftig werden kann (§ 43 Abs 2 AußStrG; Fucik, Das neue Verfahren außer Streitsachen3, Rz 689). Zur Formulierung des Rechtsschutzantrags als Feststellungsbegehren ist festzuhalten, dass auch im Außerstreitverfahren ein Feststellungsbegehren möglich ist, sofern dies in der materiellen Rechtslage angelegt ist (ErläutRV 224 BlgNR XXII. GP 29; Rechberger aaO § 9 Rz 7; siehe schon 5 Ob 32/02w).

6. Mit der Überweisung des Hauptbegehrens in das außerstreitige Verfahren ist das besondere Prozessrechtsverhältnis nach der ZPO in diesem Umfang formell beendet und die Überweisung insoweit einer Klagezurückweisung gleichzuhalten (Mayr in Rechberger 3 § 40a JN Rz 6). Das Eventualbegehren ist nicht Gegenstand des Revisionsverfahrens.

7. Die Kostenentscheidung, die sich nach der durch den verfahrenseinleitenden Antrag bestimmten Verfahrensart richtet (vgl nur 1 Ob 137/02g mwN), beruht auf § 52 Abs 2 ZPO. Da es wegen (objektiver) Unklarheit der Rechtslage keiner der Parteien zum Verschulden zugerechnet werden kann, dass das Verfahren trotz des vorhandenen Nichtigkeitsgrundes eingeleitet und fortgeführt wurde, hat jede Partei ihre Kosten selbst zu tragen. Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at – CC BY 4.0 DEED)

Quelle: OGH 20.10.2010, 1 Ob 117/10b

Traunsee Fischer im Shitstorm

Berufsfischer setzten sich durch (OÖN Von Edmund Brandner, 18. Juni 2015, 06:07 Uhr

Einzelne Berufsfischer verkauften bereits in den vergangenen Jahren Lizenzen. Die ÖBf zeigten sie an und über die Fischer wurden Geldstrafen verhängt. Da sie sich aber im Recht fühlten, judizierten sie die Sache jetzt ein für alle Mal durch. In den ersten beiden Instanzen gaben die Richter den ÖBf recht. Ihre Argumentation: Das Fischereirecht ist seit den Zeiten der Herrschaft Orth im 17. Jahrhundert untrennbar mit dem Grundeigentum verknüpft.

Doch der Oberste Gerichtshof drehte dieses Urteil jetzt überraschend um: Seiner Auffassung nach ist die alte Regelung nicht mehr zeitgemäß. Das Fischereirecht habe sich „vom Grundeigentum abgelöst“, heißt es in der Urteilsbegründung. Die Vergabe der Anglerlizenzen liege deshalb bei den Fischereiberechtigten, deren Jahrhunderte altes „Koppelfischereirecht“ von Generation zu Generation weitergegeben wird (aber auch veräußerbar ist). Mit der Fischereiordnung stelle der Gesetzgeber ohnehin sicher, dass der See nicht überfischt werde, so die Richter. theoretisch 🙂

Wie viele Lizenzen verkauft werden dürfen, entscheidet weiterhin eine jährliche Hauptversammlung, in der neben den Berufsfischern auch die Grundeigentümer und der Fischerverein Traunsee sitzen. Für dieses Jahr einigte man sich auf 408 Jahreslizenzen (acht Lizenzen pro Pächter). Tatsächlich jedoch wurden heuer bereits mehr Lizenzen verkauft. Deshalb dürften die Berufsfischer, die jetzt am Schalthebel sitzen, derzeit keinerlei Veranlassung haben, noch weitere Lizenzen an Angler zu vergeben.

Fischer beklagen, dass es im Traunsee immer weniger Fische gibt, und sind nun auf Ursachenforschung gegangen. Gewässerökologen sehen den Klimawandel als Ursache, der Bau des Pumpspeicherkraftwerks in Ebensee und eine Trübung des Wassers dadurch seien dafür nicht verantwortlich.

Quelle: ORF.AT 25. September 2024, 19.04 Uhr

Abnahme der Berufsfischer

Wahrend der Beruf des Fischers stark abnimmt, haben wir eine Zunahme der Angelfischer zu verzeichnen, die der Seeforelle, der Äsche, dem Rotauge, der Aitel, der Schleie, der Brasse, dem Seekarpfen und dem Hecht nachstellen. Jährlich werden vom Angelverein bis zu 10.000 Junghechte ausgesetzt, die besonders im Schilf der Orter Bucht und in der Verlandungszone des Röhret ihrer Beute auflauern. (Quelle Roman Moser, 1967).

Netzfischerei und Angelfischerei

Traunseefischereiordnung

Am Traunsee wird kommerzielle Netzfischerei und Angelfischerei ausgeübt. Detaillierte Ausfangdaten sind leider nicht verfügbar. Vom 1.11. bis 15.12 reicht die generelle Schonzeit bei den Renken sowie Riedlingen und vom 16.10. bis 15.12. bei Seesaiblingen. Die aktuell erlaubten Mindestfangmaße sind 23 cm bei Seesaiblingen, 30 cm bei Renken und 15 cm bei Riedlingen. Jedoch dürfen Renken und Riedlinge derzeit nicht von Angelfischern gefangen werden. Berufsfischer verwenden entsprechende Maschenweiten um das Mindestfangmaß einzuhalten (Renken ≥34 mm, Riedling 22-24 mm, Seesaibling 30-34 mm).

Schonzeiten, Mindestfangmaße, Netzarten, sowie Anzahl, Länge, Höhe und Setztiefe der

Netze sind in der Traunseefischereiordnung festgelegt (LGBI. Nr. 109/2017).

Fischarten

Die für den Berufsfischer wichtigsten Fische des Traunsees sind von den Coregonen die Reinanke (Renke) und der Riedling (kleine Schwebrenke). Der Traunsee als nährstoffarmer, kalter Voralpensee ist ein typischer „Renkensee“. Die Coregonon sind zirkumpolar verbreitet, haben während und nach der Eiszeit große Wanderungen unternommen und sich schließlich in den Moränenseen des Eisrandes festgesetzt. Ein Teil der Reinanken des Traunsees steigt zur Laichzeit, wie es für lachsartige Fische typisch ist, in die Traun auf, ein anderer Teil sucht das seichte Ostufer auf und der Rest laicht pelagisch, also in den See. Der

Ausfall bei pelagischem Laich, dessen Eier rascher als die Milch in sauerstoffarmen Tiefen absinken und daher teils unbefruchtet bleiben, war im Jahre 1953 so groß, dass fast 2 Millionen Stück Setzlinge aus Renken Brut im See ausgesetzt werden mussten. Auch hier wird aus wirtschaftlicher Erwägung die künstliche Erbrütung und Lieferung der Setzlinge überhand nehmen. Schon in alten Urbarien ist zu lesen, dass die Fischer zur Lieferung künstlich befruchteten Rogens an die Aufzuchtanstalt verpflichtet sind.

Der Fischereiertrag an Coregonen wird für das Jahr bei Berücksichtigung der Besatzziffern mit 30 bis 40 Tonnen angegeben. (Angabe aus dem Jahr 1967) Bekannt ist die Schwebfischerei oder das Schwebnetzfischen, die Fischer sagen dazu in „d‘ Schweb“ fahren, eine Fangmethode, bei der das rund 50 Meter lange Zugnetz im Kreis ausgeworfen wird und, von Schwimmkorken getragen sowie mit Steinen beschwert, bis zu 25 Metern in die Tiefe absinkt, wo dann die Fische in einem sackartigen Netzteil, dem Bär, gefangen werden.

Es hat auf dem Traunsee schon bessere Zeiten gesehen. „Wenn man nur eine Reinanke in der Woche oder dann wieder mal drei Reinanken in der Woche fängt und dann tagelang nichts, dann ist das natürlich viel zu wenig“. So richtig erklären können sich er und die anderen Fischer den Rückgang der Fischpopulation allerdings nicht. (?)

Arifang – Beschreibung

Der Archfang, die Archschlägerei oder kurz Ari genannt (von arcus = Bogen), ist eine Massenfangmethode, ein Raubbau, da den zur Laichzeit in die Traun aufsteigenden Reinanken der Rückweg in den See versperrt wird. Quer über die Einmündung der Traun in den See wurden 30 Pfahle eingeschlagen und mit einem Flechtwerk verbunden. Nur in der Mitte ließ man einen Durchlass für aufsteigende Reinanken frei, der nachts mit einem Reusen artigen Netz verschlossen wurde. In günstigen Jahren fing man früher 25 bis 30 Zentner Fisch. Später wurde das Geflecht durch ein Stellnetz ersetzt. In letzter Zeit hat man den Arifang vollständig eingestellt und fischt lediglich zur Gewinnung laichreifer Tiere, um die künstliche Nachzucht zu sichern.

Reinanken und Riedlinge werden geräuchert oder auf den Holzspan gespießt und auf dem Holzkohlengrill unter ständigem zu Fächern von Sauerstoff zum „Stangerlfisch“ gebraten. Die gelbbraun

geselchten Reinanken sowie die sehr schmackhaft gebratenen Riedlinge finden als „Brotfische“ reißenden Absatz.

Im Traunsee wurden 2012 insgesamt 17 Fischarten in einer Untersuchung des BAW-IGF nachgewiesen. 12 Arten gelten dabei als ursprünglich und 5 sind neu hinzugekommene Arten. Die Renke sowie der Seesaibling zählen zu den ursprünglichen Fischarten des Sees. Eine Besonderheit des Traunsees ist der sogenannte „Riedling“, eine kleinwüchsige Renkenform mit ganz anderen Lebensraum- und Ernährungsbedürfnissen als die Renke. Der Fisch ökologische Zustand des Traunsees wurde im Jahr 2012 als mäßig bewertet (Gassner et al., 2013).

Traunsee: Ursachensuche für Fischschwund

Prädatoren fressen mehr Fische als für den Menschen bleibt?

Hier sind dringend Maßnahmen gefordert. Es kann nicht sein, dass von Prädatoren durch gesetzliche Schutzbestimmungen mehr „Wild-Fische“ gefressen werden, wie für den menschlichen Verzehr zur Verfügung bleiben. Auf der anderen Seite importieren wir Pangasius aus Vietnam und überzüchtete Lachse die mit Medikamente vollgepumpt sind, deren Futterreste und Exkremente die Meere verschmutzen und die Biodiversität bedrohen und mit hohen Kosten gezüchtet und angeliefert werden. Weitere Ökobomben ticken im Futter etc. ……

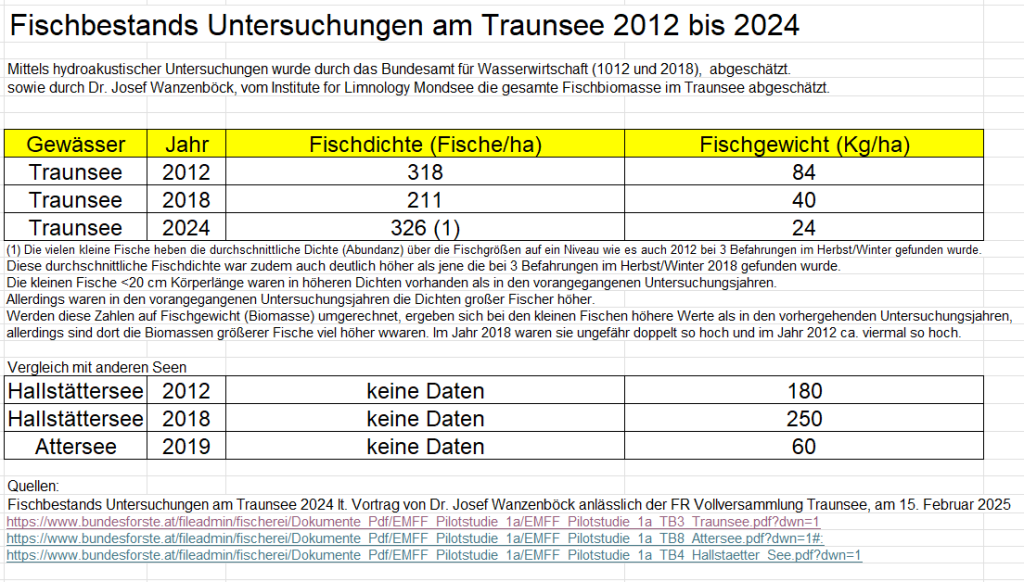

Bestand in sechs Jahren halbiert

Der Bestand hatte sich von 2012 bis 2018 in etwa halbiert und der Trend hat sich von 2018 auf 2014 fortgesetzt und hat nur noch 24 Kg/ha erreicht. Dass der tiefste See Österreichs bald leer gefischt sei, daran glauben die Netzfischer nicht. „Auf keinen Fall. Es wurden zum Beispiel über vier Jahre keine Riedling befischt. Es wurden über vier Jahre nicht auf Saiblinge gefischt und trotz aller fischereilichen Einschränkungen und der mühevollen Maßnahmen mit der Revier-Fischzucht in Altmünster, hat sich der Fischbestand nicht erholt.

Trübe Stellen sorgen für Irritationen

Im Sommer hatte eine starke Trübung an manchen Stellen des Sees bei Fischern und Anrainern für Irritationen gesorgt. Es wird ein Zusammenhang mit den Bauarbeiten für das Pumpspeicherkraftwerk Ebensee der Energie AG vermutet. „Also was aus den Netzen rausgeflossen ist, war braungrau, eine undefinierbare, ölige Masse“.

Land hat Prüfung veranlasst

Das Land Oberösterreich hatte eine Prüfung veranlasst. Daraufhin wurden Proben entnommen. „Dort hat man festgestellt, dass nicht nur diese Trübung existiert, sondern neben dem organischen, normalen Material im See auch anorganisches. Die Wahrscheinlichkeit, dass das von der Baustelle kommt, ist sehr hoch. Gefahr hat es für die Organismen jetzt im Traunsee so nicht gegeben. Aber die Energie AG hat mit dieser riesigen Baustelle ein wichtiges Projekt für die Energiewende, aber auch große Verantwortung für den Traunsee übernommen. Und ich erwarte mir, dass alle Auflagen eingehalten werden“, so Umweltlandesrat Stefan Kaineder (Grüne).

Kalkgestein in See gelangt

„Durch die starken Regenfälle nehmen auch die Bergwässer im gesamten Projektgebiet Ebensee stark zu. Diese Bergwässer nehmen auch feines Kalkgestein mit“. (Stichwort Geschiebesperren Entleerungen).

Quagga Muschel – eine neue Gefahr

Auch in Oberösterreichs Gewässern ist die Quagga-Muschel bereits eingewandert und richtet Schäden an Infrastrukturen an und beeinträchtigt das aquatische Ökosystem.

Die Quagga-Muschel (Dreissena rostriformis bugensis) ist eine nahe Verwandte der Zebramuschel, die zur Familie der Dreikantmuscheln gehört. Ursprünglich waren sie in Zuflüssen (Bug, Dnepr) des Schwarzen Meeres verbreitet, nun treten sie in Europa und Nordamerika als Neozoen auf. Die Muscheln heften sich auf Hartsubstrat, meist an Steinen und Holzteilen, fest. Im Gegensatz zur Zebramuschel kann die Quagga-Muschel auch feines Sediment recht erfolgreich besiedeln. In die neuen Besiedlungsgebiete wurden sie durch Schiffs- und Bootsverkehr verschleppt. Zum einen als Aufwuchs am Rumpf von Booten, zum anderen auch über im Ballastwasser, Kühlwasser und Bilgenwasser lebend transportierte Larven.

Das Einwandern der Muschel hat negative Folgen für Infrastruktur, Ökologie und den Menschen: So werden etwa Rohre und Filter von Wasserversorgungs-anlagen verstopft und durch die ökologischen Veränderungen kann es zu geringeren Fangquoten in der Fischerei kommen. Die Quagga-Muschel entzieht dem Wasser Algen, die dann den Planktontieren fehlen, von denen sich Fische ernähren.

Quagga Muschel & Pumpspeicher KW (?)

Das große Ausbreitungspotenzial der Quagga Muschel am Bodensee und an den Schweizer Seen, hat die Rohre und Pumpen in Beschlag genommen. Die Pumpe wurde durch unzählige Muscheln so stark verstopft, dass sie nun für mehrere Millionen Franken gereinigt werden können. Ein wiederholtes Eindringen der im Wasser freischwimmenden Larven kann kaum verhindert werden.

Die Wasserwerke am Bodensee kämpfen gegen die invasive Muschelart, die sich rapide ausbreitet. Für die Trinkwasserqualität sei die bis zu vier Zentimeter lange Quagga-Muschel zwar kein Problem, allerdings setzte sie sich in Leitungen und an Filteranlagen fest. Mit speziellen Filtern, größeren Leitungen und neuen Reinigungsmethoden nehmen die Wasserversorger um den Bodensee den Kampf gegen die aus dem Schwarzmeerraum eingeschleppten Eindringlinge auf.

Lacus felix – Glücklicher See ?

So glücklich sind die zuständigen Fischer nicht über die fischereiliche Situation am Traunsee und es hier dringender Handlungsbedarf gegeben. Als erstes muss die Bejagung des Kormoran am Traunsee freigegeben werden. Mit begleitenden Bestandsaufnahmen der Fischbestände, sollte für diese ein ganzjähriger Abschuss möglich sein, parallel dazu auch eine Freigabe der Gänsesäger bis der Fischbestand zumindest wieder 100 Kg/ha erreicht hat.

Fischereiliches Burnout

Foto: Dr. Wolfgang Ladin

Ein quasi „fischereilichen Multiorganversagen“ eines ökologischen Systems zeichnet sich am Traunsee ab. Verursacht durch viele Faktoren, wie starker Prädatoren-Druck mit einer Entnahme von ca. 40 to p.a., die durch Kormoran, Gänsesäger und Fischotter entnommen werden (lt. Berufsfischer). Sollten es „nur“ 20 Tonnen sein, ist es meiner Meinung auch zu viel!!! Dazu kommen Quagga-Muschel, Schwebgarnelen, Klimawandel, Einleitungen, Verschmutzungen durch die Pumpspeicher-KW Baustelle wie im Vorjahr, Geschiebesperren-Entleerungen (Siehe Strobler Weissenbach) an den Zubringerbächen, eine wahrscheinlich zu hohe Entnahme von den paar restlichen Fischen die für die Berufsfischer noch da sind, eine Vernichtung von Laichplätzen am See durch Wellenschlag, Winter-Bader, SUP-Fahrer führen zu einem „fischereilichen Burnout„, einem Zusammenbruch der Fischbestände.

Wie lange wollen wir noch zuschauen?

Weitere Informationen

Bootsverkehr verschleppt. Zum einen als Aufwuchs am Rumpf von Booten, zum anderen auch über im

Ballastwasser, Kühlwasser und Bilgenwasser lebend transportierte Larven. Die Muscheln heften sich auf Hartsubstrat, meist an Steinen und Holzteilen fest, allerdings kann sie auch feines Sediment recht erfolgreich besiedeln und kann dabei eine Größe von etwa 40mm erreichen. Niedrige Temperaturen, Wassertiefen bis zu 100m und somit auch geringere Nährstoffversorgung sind bei der Reproduktion der Quagga Muschel kein Hindernis. Heimische Arten werden dadurch zurückgedrängt.

(lt. Definition vom „Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (BMK)“

Auch wie Berichte von den ersten Fischzüchtern aus dem 19. Jahrhundert zum Thema: „Raubzeug“ berichtet und belegen ist, wurden Eisvögel, Wasseramsel, Fischottern, Reiher, Wassermäuse, sowie Ratten etc. erlegt. Nachweise, dass der Kormoran im Salzkammergut jemals heimisch war oder vorgekommen ist, habe ich keine gefunden und dies ist auch so in der Literatur zum Kormoran angegeben, dass dieser in Österreich in den Donauauen heimisch war und nicht im Salzkammergut.

So wie die Definition einer „invasiven Tierart“ es angibt, hat sich der Kormoran im Salzkammergut ausgebreitet und dadurch heimische Tierarten reduziert und ausgerottet.

Literatur

Das Literaturverzeichnis befindet sich immer am Ende des Blog. Der Verweis im Text sieht bei jeder Quellenart gleich aus. Anders als bei Einträgen im Literaturverzeichnis mache ich keinen Unterschied zwischen z. B. einem Buch oder einer Internetquelle. Es gibt jedoch einen Unterschied zwischen dem Zitieren und dem Paraphrasieren einer Quelle.

Die Fischereiordnung am Traunsee ist die älteste Fischereiordnung Oberösterreichs

Roman Moser: Der Traunsee eine naturkundliche Betrachtung.

Das Fischerrevier Traunsee

Website der Rechtsgemeinschaft der Koppelfischereiberechtigten des Traunsees:

Auf traunseefische.at finden Sie allgemeine Informationen über das Fischereirevier Traunsee, die Leistungen der Fischer sowie über die Möglichkeiten des Erwerbs von Angel-Fischereilizenzen.

https://www.traunseefische.at/Lizenzverkauf

Der Fischerverein Traunsee

1949 neu gegründet und weist derzeit rund 700 Mitglieder auf.

http://www.traunseefischer.at/

„Wer die Vergangenheit nicht kennt, kann die Gegenwart nicht verstehen. Wer die Gegenwart nicht versteht, kann die Zukunft nicht gestalten.“