Invasive Pflanzen und Tiere als Kernthema der „Regatta Wassertage“ hat den Nagel auf den Kopf getroffen und eine sehr relevante und wichtige Problematik vermittelt. Der Ausdruck „den Nagel auf den Kopf treffen“ bedeutet, dass ein Thema genau richtig und zutreffend behandelt wurde. Invasive Arten, die sich durch menschliches Zutun ausbreiten, können heimische Arten verdrängen und erhebliche ökologische sowie ökonomische Schäden verursachen.

Invasive Fischarten stellen in der fischereilichen Bewirtschaftung eine Herausforderung dar, da sie heimische Arten verdrängen, Ökosysteme stören und die Fischerei beeinträchtigen können. Die Bewirtschaftung konzentriert sich auf die biologische Kontrolle, das Entfernen und die Nutzung invasiver Arten als Nahrungsmittel, um ihre Bestände zu reduzieren und Schäden an heimischen Ökosystemen zu minimieren.

Herausforderungen durch invasive Fischarten

Verdrängung heimischer Arten: Invasive Arten wie die Schwarzmundgrundel konkurrieren um Nahrung und Lebensraum und können heimische Fischarten verdrängen.

Störung des ökologischen Gleichgewichts

Spezies wie Graskarpfen können die wichtige Makrophytenflora zerstören, was zu einem Überschuss an Nährstoffen und Algenwachstum führt.

Ausbreitung

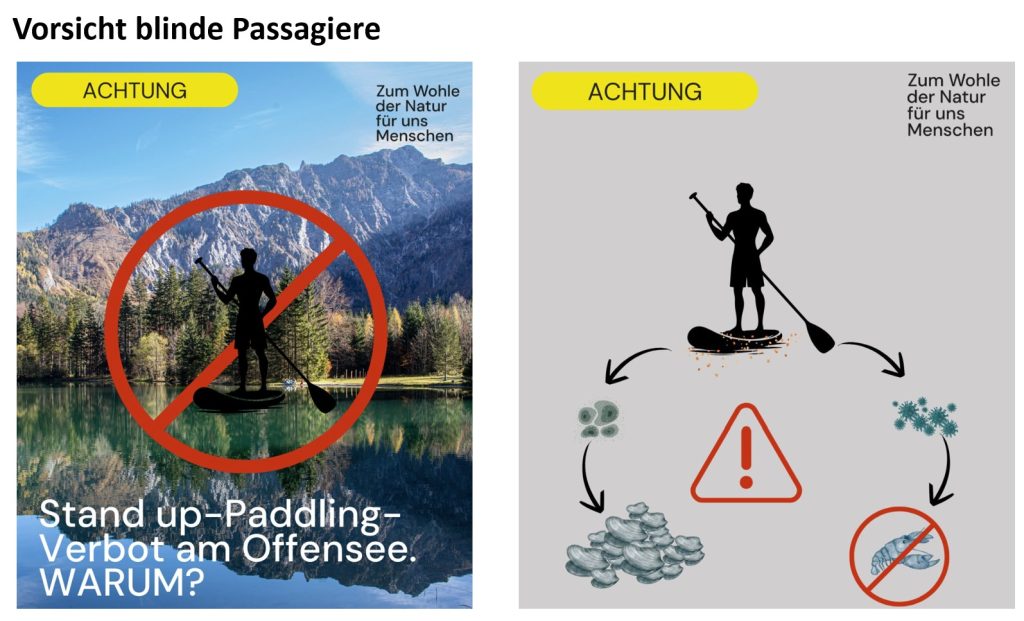

Invasive Arten gelangen meist durch Menschenhand in neue Gewässer und machen dort vor allem eines: Stress! Sie bringen nicht selten das gesamte Ökosystem durcheinander und schaffen für einheimische Arten große Probleme. Dabei bergen verschiedene Arten unterschiedliche Risiken. Doch nicht nur die Ökosystem-Folgen variieren je nach Art, sondern auch die Wege, wie sie in unsere Gewässer kommen – sei es, dass sie gezielt besetzt oder von einem nahestehenden Gewässer durch Hochwasser herüberschwimmen.

Invasive Arten gelangen häufig über das Ballastwasser von Frachtschiffen in neue Gewässer, was die Ausbreitung in neue Regionen begünstigt. Unauffällig, aber folgenschwer: Invasive Arten verdrängen heimische Tiere und Pflanzen und tragen erheblich zum Verlust der Artenvielfalt bei. Die nordamerikanischen Signalkrebse haben sich in Oberösterreichs Gewässern rasant verbreitet. Gezielte Fangaktionen an der Unteren-Traun machen deutlich: Die invasive Krebsart gefährdet das ökologische Gleichgewicht und bedroht die heimischen Fische. Quelle: Land Salzburg

Management-Strategien

Fang und Entfernung: Eine gängige Methode ist das gezielte Fangen und Entfernen invasiver Arten aus Gewässern.

Der nordamerikanische Signalkrebs (Pacifastacus leniusculus) zählt zu den bekanntesten invasiven Arten in Österreich – und sorgt inzwischen auch im Salzkammergut für große Probleme. Ursprünglich vor über 100 Jahren nach Europa eingeführt, hat sich der Krebs in vielen Flusssystemen etabliert. Die Folgen für das Ökosystem der Flüsse sind gravierend. Signalkrebse verdrängen nicht nur heimische Arten, sondern übertragen auch die tödliche Krebspest, gegen die sie selbst immun sind. Damit bedrohen sie den ohnehin geringen Bestand an heimischen Flusskrebsen. Zudem fressen die Tiere Fischlaich und Jungfische, was die Bestände von Forelle, Äsche und anderen empfindlichen Arten schwächt.

Kulinarische Verwertung

Viele invasive Arten wie Graskarpfen, Zwergwelse oder Sonnenbarsche können als Speisefische genutzt werden, was eine effektive Methode zur Bestandskontrolle darstellt.

Biologische Kontrolle

Niemand ist öfter am Wasser, kennt die Bewohner seiner Gewässer besser oder sorgt sich mehr um die Gesundheit und den Bestand seiner Schützlinge als die vielen Fischwirte und Angler. Wären sich mehr Menschen darüber bewusst, was in unsere Teiche gehört und was eben nicht, könnte in Zukunft sehr viel Geld gespart und anderweitig sinnvoll zum Beispiel in Renaturierungsprojekte investiert werden. Mit etwas mehr Achtsamkeit könnte unseren Gewässern ein Schicksal wie Italien und Spanien, wo viele heimische Arten stark rückläufig sind, erspart bleiben.

Bedenkt man den globalen Trend zu wärmeren Temperaturen, werden zukünftig mehr fremde Arten in der Lage sein, sich zu etablieren, fortzupflanzen und auszubreiten. Daher sollten wir heute mehr denn je auf der Hut sein, um eventuelle spätere Katastrophen zu vermeiden.

Verhinderung der Ausbreitung

Maßnahmen wie die Kontrolle des Ballastwassers von Schiffen sind entscheidend, um die Einschleppung neuer invasiver Arten zu verhindern.

Invasive Arten wie Neophyten sind Pflanzen, die sich ausbreiten und eine Bedrohung für die einheimische Biodiversität darstellen. Die Ausbreitung von invasiven Arten wird nicht durch Desinfektion bekämpft. Stattdessen gibt es spezifische Bekämpfungsmethoden, wie das Entfernen der Pflanzen samt Wurzeln und die sachgerechte Entsorgung des Abfalls, um ihre Verbreitung zu verhindern.

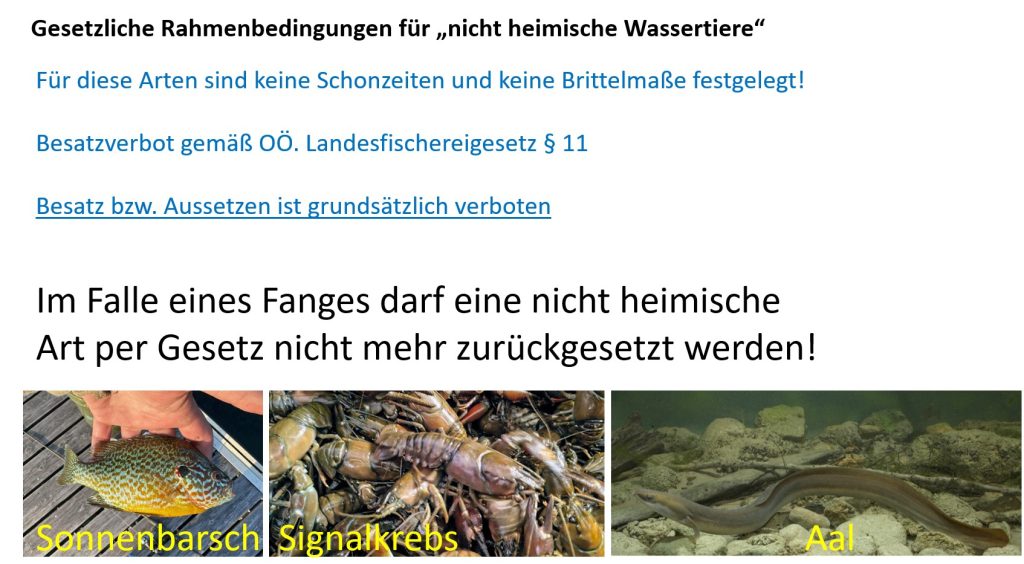

Gesetzliche Rahmenbedingungen

In Oberösterreich darf der invasive Signalkrebs mit gültiger Fischerkarte und Krebsfanglizenz gefangen werden, wobei eine Weidgerechtigkeit einzuhalten und der Fang nach dem Fang nicht wieder ausgesetzt werden darf. Geködert wird meist mit Fischresten oder Speiseabfällen, Fanggeräte wie Krebsteller und Krebsreusen müssen bestimmte Vorgaben erfüllen. Die lebenden Krebse müssen in fest verschlossenen Behältern transportiert und unmittelbar vor der Zubereitung waidgerecht getötet werden.

Voraussetzungen zum Signalkrebs Fang

- Fischerkarte: Sie benötigen eine gültige Jahresfischerkarte für Oberösterreich.

- Krebsfanglizenz: Zusätzlich ist eine Lizenz des Fischereiausübungsberechtigten für das jeweilige Fischwasser erforderlich.

Erlaubte Fanggeräte – zum Signalkrebs Fang

- Krebsteller: Durchmesser ca. 30 bis 50 cm mit einer Maschenweite von mindestens 15 mm.

- Krebsreusen: Länge 60 bis 90 cm, Durchmesser 25 bis 40 cm, Maschenweite 2 bis 3 cm.

- Anzahl: Es dürfen maximal zwei Fanggeräte (Angel, Krebsteller oder Krebsreuse) gleichzeitig benutzt werden.

Fang und Handhabung – von Signalkrebsen

- Köder: Als Köder eignen sich Fischreste oder Speiseabfälle.

- Entnahme: Krebsteller und Reusen sollten abends ausgelegt und am Morgen entnommen werden.

- Tötung: Gefangene Signalkrebse müssen unmittelbar nach dem Fang weidgerecht getötet und dürfen nicht ins Gewässer zurückgesetzt werden.

- Transport: Der Transport lebender Tiere muss in fest verschlossenen Behältern und tierschutzgerecht erfolgen.

Wichtige Hinweise

- Invasive Art: Der Signalkrebs ist eine invasive Art, die heimische Bestände bedroht, daher ist seine Entnahme erwünscht.

- Kein Zurücksetzen: Das Zurücksetzen gefangener Signalkrebse in Gewässer ist streng verboten.

- Weidgerechtigkeit: Der gesamte Fang- und Tötungsvorgang muss den Grundsätzen der Weidgerechtigkeit entsprechen.

Beispiele für invasive Fischarten

Neuankömmlinge wirken sich oft auf die Bestände der bereits vorhandenen Arten in einem Gewässer aus und verändern diese. Manche der Veränderungen sind für die Gesellschaft oder speziell für uns Angler begrüßenswert, viele andere eher unerwünscht. So hat die Ankunft der Schwarzmundgrundel in den großen Flüssen Mitteleuropas Muschel- und Wasserinsektenbestände verringert, jedoch gleichzeitig zu einer Zunahme der Zander Populationen geführt. In einigen Fällen kann sich durch die Ankunft einer neuen Art das ganze Ökosystem verändern, so zum Beispiel wie bei der Einführung von Flussbarsch, Forellenbarsch, Hecht, Karpfen und Wels in Spanien, wodurch viele spanische Arten verschwanden.

- Grundeln: (z. B. Schwarzmundgrundel) verdrängen heimische Arten, indem sie Nahrung und aichkonkurrenz bieten.

- Asiatische Karpfen: (z. B. Graskarpfen) schädigen Wasserpflanzen, was zu unerwünschtem Algenwachstum führt und Lebensräume für heimische Arten zerstört.

- Sonnenbarsche: Diese Raubfische verdrängen kleine heimische Arten und beeinträchtigen den Lebensraum für deren Nachwuchs.

Eine invasive Art ist jeder nicht heimische Organismus, der schädliche Auswirkungen auf Umwelt oder Wirtschaft hat. Mehrere invasive Pflanzen, Tiere und Krankheitserreger bedrohen unsere Gewässer. Terrestrische invasive Pflanzen können die heimische Vegetation verdrängen und große Monokulturen bilden, die einheimischen Arten keinen ausreichenden Lebensraum bieten. Aquatische invasive Pflanzen können den Lebensraum von Fischen zerstören und so unsere Fischbestände gefährden. Auch invasive Wassertiere können heimischen Fischarten bedrohen, indem sie ihre heimische Nahrungsgrundlage verdrängen oder junge Fische verdrängen.

Oft ist es nicht die Art selbst, die sie invasiv werden lässt, sondern vielmehr die Abwesenheit von möglichen Fressfeinden, die Bestände ausufern lässt. Manchmal ist es auch so, dass neue Arten in der Lage sind, andere Ressourcen zu verwenden, die für unsere heimischen Arten unzugänglich sind. In anderen Fällen verändert die Anwesenheit einer neuen Art das Ökosystem so, dass es ihm „besser passt“.

In jedem Falle kann man sagen, dass die Einflüsse invasiver Arten so unterschiedlich sind wie die invasiven Arten selbst.

Wir halten also fest:

Invasive Arten haben das Potenzial, nicht nur direkt unsere Bestände zu beeinflussen, sondern auch – und das ist auf lange Sicht schlimmer – das Gewässer nachhaltig zu verändern.

Invasive Arten im Fokus – der REGATTA-Wassertage

Für mehr Wasserkompetenz und Gewässerschutz in der LEADER-Region Attersee-Attergau – widmen sich Expertinnen und Experten einem drängenden Thema: den invasiven Arten in unseren Gewässern.

Neue „Eindringlinge“ wie die Asiatische Körbchenmuschel, der Signalkrebs, die Quagga-Muschel oder

auch Pflanzen wie das Drüsige Springkraut und der Japan-Knöterich breiten sich zunehmend aus und stellen eine Herausforderung für das ökologische Gleichgewicht dar.

Aus verschiedenen Blickwinkeln – von Biologie über Fischerei bis hin zum Tourismus – wird aufgezeigt, welche Auswirkungen diese Arten haben und wie wir gemeinsam gegensteuern können.

Der Vortrag über „Invasive Tiere und Pflanzen“ stieß auf großes Interesse. Der Saal der Firma Viega, die dankenswerterweise ihre Einrichtungen zur Verfügung stellte, konnte leider nicht allen Interessierten Platz bieten. Dank gilt den Vortragenden Dr. Roman Auer, Heimo Huber und Matthäus Mayr-Melnhof, die die von AtterWiki organisierte Veranstaltung im Rahmen der internationalen Wassertage des Regionalentwicklungsvereins Attersee-Attergau zu einem großartigen Erfolg machten. Für alle, die nicht dabei sein konnten, empfehlen wir die dazu passende Ausstellung im Haus der Kultur in St. Georgen, die bis Ende Jänner 2026 nach Anmeldung beim Heimatverein Attergau besucht werden kann.

Invasiven Arten in unseren Gewässern

Dr. Roman Auer (Biologe und Bezirksjägermeister-Stv.), Heimo Huber (Fischereirevierobmann Oberes Salzkammergut) und Matthäus Mayr-Melnhof (Land- und Forstwirt berichten über ihre Erfahrungen und stellen sich der Diskussion. Die Veranstaltung findet am Freitag, 10. Oktober 2025, um 18 Uhr bei der Firma Viega in Palmsdorf 102 (neben Bauhof Schönleitner an der Autobahn), Attersee am Attersee, statt.

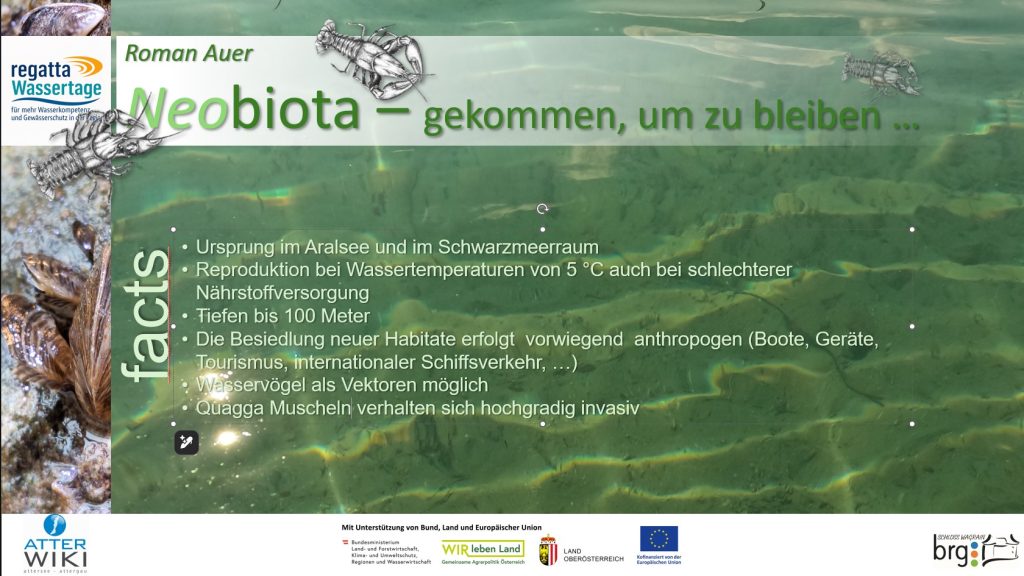

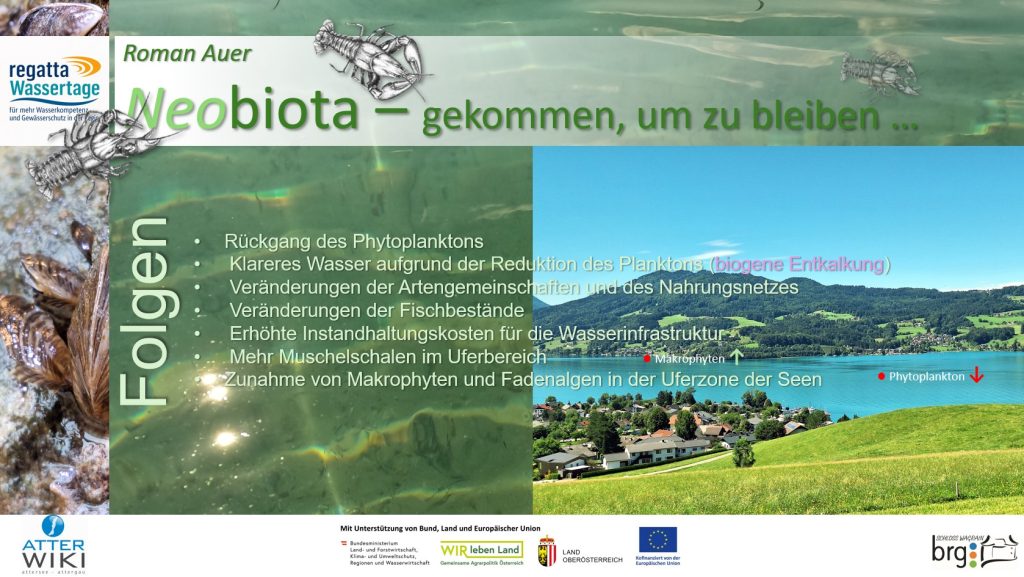

Quagga Muschel am Attersee

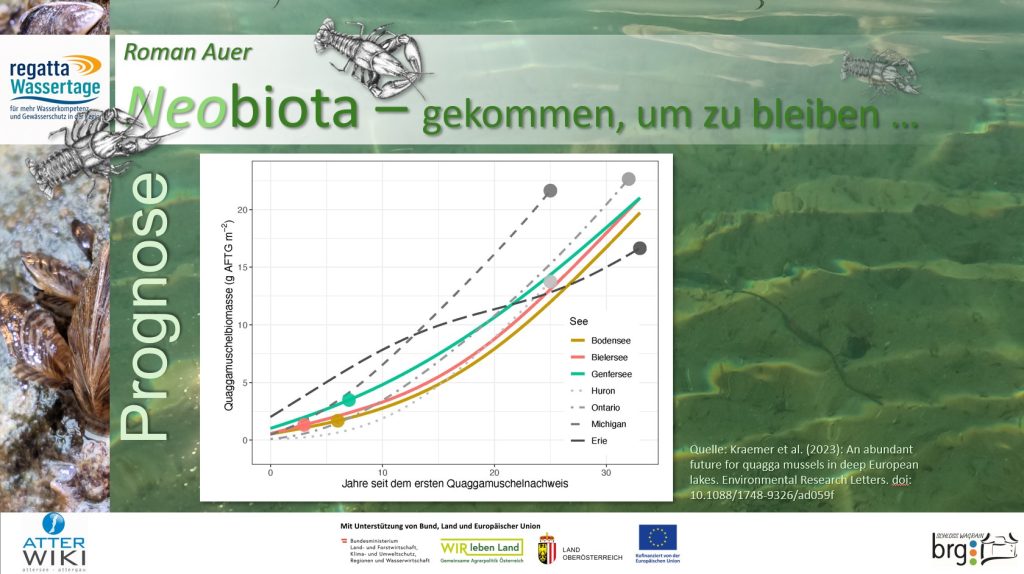

Quagga-Muscheln haben ihr Verbreitungsgebiet in den letzten Jahrzehnten aufgrund ihrer Verbreitungsfähigkeiten, hohen Reproduktionsraten und hohen ökologischen Toleranz über die nördliche Hemisphäre ausgedehnt. Ihre bemerkenswerte Fähigkeit, Partikel aus der Wassersäule zu filtern, hat tiefgreifende Auswirkungen auf die aquatischen Ökosysteme. Auch am Attersee gibt es schon ein beträchtliches Vorkommen.

In den Großen Seen Nordamerikas haben die Populationen der Quagga-Muscheln seit den späten 1980er Jahren unaufhaltsam zugenommen, es bleibt jedoch unklar, ob die Quagga-Muscheln in Europa und in unseren Salzkammergut-Seen eine ähnliche Entwicklung nehmen wird. Quelle: Vortrag von Dr. Roman Auer

Hier wenden wir Erkenntnisse aus einem langfristigen Monitoring der Quagga-Population in den nordamerikanischen Seen an, um zukünftige Quagga-Populationen in tiefen europäischen Seen vorherzusagen, wo Quaggas schnell zu einem auffälligen Teil der Unterwasserlandschaft werden wird.

Es wird prognostiziert, dass die Biomasse der Quagga-Muscheln in unseren Salzkammergut-Seen um den Faktor 9–20 zunehmen könnte. Wie in Nordamerika könnte dieser Anstieg durch eine Verlagerung der Population hin zu größeren Individuen und größeren Tiefen gekennzeichnet sein, wenn sie älter wird.

Die Eignung eines Gewässers für Quaggas wird von verschiedenen Faktoren bestimmt, darunter Temperatur, Sauerstoff, Salzgehalt und die Konzentration von Ionen wie Ca2+, die für die Schalenbildung wichtig sind. Die Verfügbarkeit von Nahrung und die Anwesenheit von Konkurrenten und Räubern können ebenfalls bestimmen, wie groß und häufig Quaggas im Laufe der Zeit werden.

Den Quagga-Muscheln in tiefen europäischen Seen könnte eine reiche Zukunft bevorstehen. Basierend auf der Dynamik in anderen Seen in der Vergangenheit werden Quaggas im Bielersee, Bodensee und Genfersee wahrscheinlich die Wasserklarheit erhöhen, wichtige Wasserinfrastruktur schädigen, die Produktivität der Fischerei verändern und Nährstoff- und Energieflüsse umleiten. Sollten sich Quaggas in Europa weiter ausbreiten, würden wir ähnliche Auswirkungen auf das Ökosystem in anderen tiefen Seen erwarten, wie z. B. im Hallstädter See oder im Wolfgangsee, in denen das Vorkommen von Quaggas noch nicht bestätigt wurde.

Sollte diese schnelle Ausbreitung der Quagga-Muscheln eintreten, würde sie wahrscheinlich die größte Veränderung des aquatischen Ökosystems in tiefen europäischen Seen seit der Eutrophierungsperiode Mitte des 20. Jahrhunderts bewirken.

Ethikerklärung

Im Rahmen unserer Feldarbeit werden lebende Signalkrebse, Sonnenbarsche und Quagga-Muscheln aus ihrem natürlichen Lebensraum gesammelt, entnommen und getötet. Der Umgang mit diesen erfolgt gemäß den gesetzlichen Rahmenbedingungen, weidgerechten Richtlinien und Vorschriften lt. OÖ. Fischereigesetz.

Weitere Informationen

Die Quagga-Muschel (Dreissena rostriformis bugensis) ist eine nahe Verwandte der Zebramuschel, die zur Familie der Dreikantmuscheln gehört. Ursprünglich waren sie in Zuflüssen (Bug, Dnepr) des Schwarzen Meeres verbreitet, nun treten sie in Europa und Nordamerika als Neozoen auf. Die Muscheln heften sich auf Hartsubstrat, meist an Steinen und Holzteilen, fest. Im Gegensatz zur Zebramuschel kann die Quagga-Muschel auch feines Sediment recht erfolgreich besiedeln. In die neuen Besiedlungsgebiete wurden sie durch Schiffs- und Bootsverkehr verschleppt. Zum einen als Aufwuchs am Rumpf von Booten, zum anderen auch über im Ballastwasser, Kühlwasser und Bilgenwasser lebend transportierte Larven.

„Invasive Pflanzen und Tiere und eine Überzahl an Prädatoren gefährden unsere Gewässer und beeinträchtigen unsere heimischen Fischbestände.“ Fischereimanagement Salzkammergut