Das ÖKF Forum am 1.-2. März 2013 in Linz führte uns auf „Die Suche nach dem verlorenen Fischbestand„. Der Spagat zwischen einer ökologischen Bewirtschaftung, dem Fraßdruck fischfressender Tiere und sinnvoller Besatzmaßnahmen – und all dies unter der Voraussetzung mit Lizenzverkauf und Pachtzahlungen wirtschaftlich überleben zu können, stellt immer mehr Gewässerbewirtschafter vor große Herausforderungen.

Schwarze Bachforelle

Das wir KEINE Bachforellen mehr an der Ischler Traun haben, habe ich auf meiner WEB Seite schon ausführlich dokumentier! Siehe folgende Links: ARGE BACHFORELLE

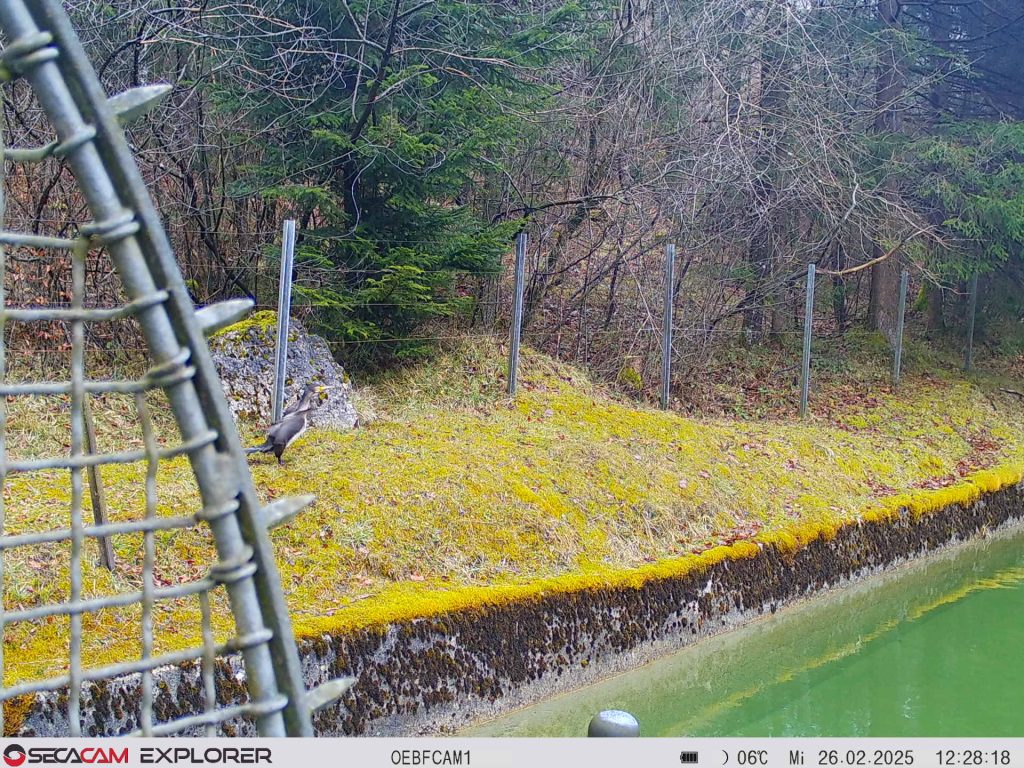

Kormoran Situation

Seit vielen Jahren haben wir auch den Kormoran an der Oberen Traun und er gefährdet die Äschen Bestände. Die Obere Traun gehört zur Äschenregion – und gibt als Leitfischregionen diesen Gewässerabschnitt ihren Namen. Die Äsche ist als gefährdete Art durch die Berner Konvention auf europäischer Ebene geschützt. Mit den massiven Kormoran Attacken in den Wintermonaten, sind die Äschen Bestände an der Oberen Traun stark minimiert worden.

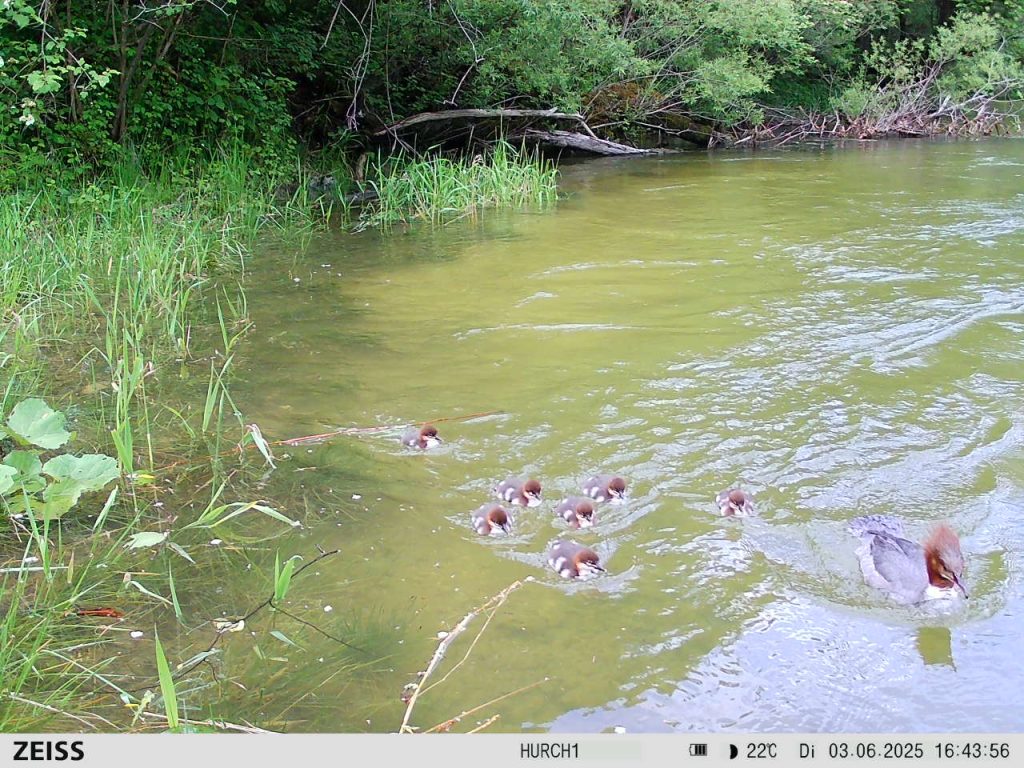

Gänsesäger nimmt massiv zu

Maßnahmen um den Äschen Nachwuchs zu erhalten, da es immer weniger laichreife Äschen durch die Kormoran Einfälle gibt, werden die Jung Äschen nun auch massiv von Gänsesäger attackiert und dezimiert.

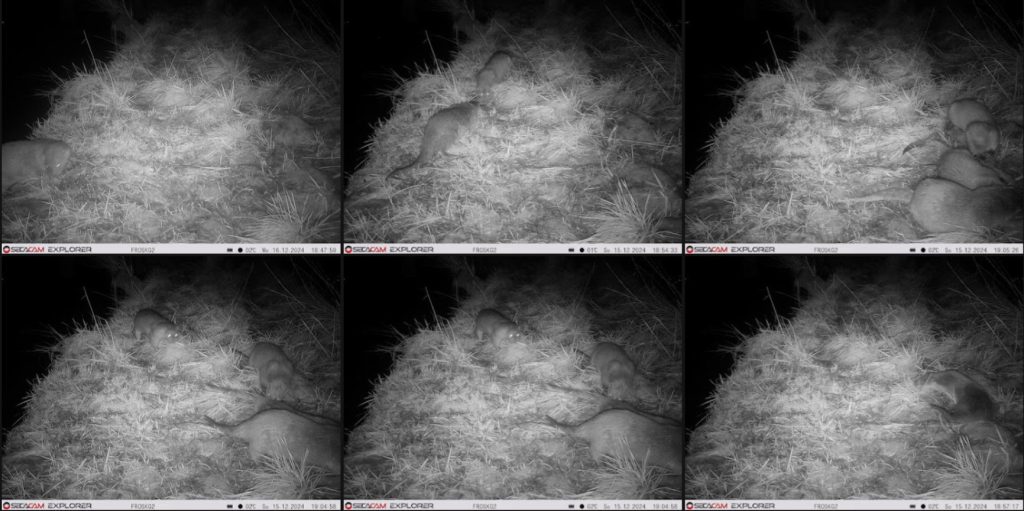

Fischotter der Newcomer

Neu dazu kommt jetzt der Fischotter, der unsere Nebenbäche ausräumt, bis diese Fischleer sind!

Fischreiher

Die Fischreiher-Population in ganz Europa hat sich so gut erholt hat, und das hauptsächlich, weil sie weniger verfolgt werden. Das ist ein schöner Erfolg für den Naturschutz. (???) Dass wir auch nachtaktive Vögel auf euren Kameras habt, ist total spannend! Da die Fische durch den starken Prädatoren Druck immer mehr Nachtaktiv werden, passen sich auch die Fisch-Feinde an. Das bietet faszinierende Einblicke in das nächtliche Leben der Vogelwelt.

Die Fischreiher-Population hatte sich infolge der stark nachlassenden Verfolgung in ganz Europa kräftig erholt.

Was kommt als nächstes?

Das ist in der Tat ein sehr ernstes Problem für die heimische Fischfauna! Invasive Arten wie der Signalkrebs und die Quaggamuschel sind eine große Bedrohung für das ökologische Gleichgewicht in unseren Gewässern, und leider sind sie auch im Attersee und anderen Seen Oberösterreichs bereits nachgewiesen.

Hier sind die Hauptprobleme, die sie verursachen:

Signalkrebs (Pacifastacus leniusculus):

- Verdrängung heimischer Flusskrebse: Der Signalkrebs ist wesentlich robuster und konkurrenzstärker als unsere heimischen Flusskrebsarten (wie der Edelkrebs). Er besetzt deren Lebensräume und Nahrungsgrundlagen.

- Überträger der Krebspest: Das größte Problem ist, dass der Signalkrebs ein Überträger der sogenannten Krebspest ist. Das ist ein Pilz, der für den Signalkrebs selbst meist harmlos ist, aber für unsere heimischen Flusskrebse tödlich verläuft. Dadurch dezimiert er die heimischen Populationen massiv.

- Direkte Konkurrenz mit Fischen: Signalkrebse können auch direkt mit Fischen um Nahrung konkurrieren, insbesondere um Bodentiere, Insektenlarven und Pflanzenmaterial.

Quaggamuschel (Dreissena rostriformis bugensis):

- Filtration des Wassers: Die Quaggamuschel filtert enorme Mengen Wasser und entzieht ihm dabei Algen und Plankton. Diese sind die Nahrungsgrundlage für viele kleine Organismen und Fischlarven. Ein Rückgang des Planktons wirkt sich negativ auf die gesamte Nahrungskette aus.

- Veränderung der Nahrungsnetze: Durch die massive Filterleistung und die Konkurrenz um Nahrung kann die Quaggamuschel die Zusammensetzung der Arten im See drastisch verändern und heimische Arten verdrängen.

- Verstopfung von Infrastruktur: Abgesehen von den ökologischen Auswirkungen verursacht die Quaggamuschel auch wirtschaftliche Schäden, indem sie Rohre und Filter von Wasserversorgungsanlagen verstopft und Boote sowie Stege beschädigt.

- Gefahr für Badende: Die scharfen Kanten der Muscheln können für Badegäste eine Verletzungsgefahr darstellen.

Auswirkungen auf die Fischpopulationen

Die Folge dieser invasiven Arten ist, dass die Nahrungsgrundlage für unsere heimischen Fische schwindet. Das führt zu:

- Nahrungsengpässen: Weniger Plankton und Bodentiere bedeuten weniger Futter für Fischlarven und Jungfische, was deren Überleben erschwert.

- Veränderte Artenzusammensetzung: Bestimmte Fischarten, die auf spezifische Nahrungsquellen angewiesen sind, könnten besonders stark betroffen sein.

- Reduzierte Fischbestände: Langfristig können die Populationen unserer heimischen Fische, insbesondere die der Fische, die sich von den betroffenen Nahrungsquellen ernähren, zurückgehen.

Kormoranbestand Tagungsmappe des ÖKF Forum 2013

Ergänzend zu den Erläuterungen bzw. Zusammenfassungen in der Tagungsmappe des ÖKF Forum am 1.-2. März 2013 stehen hier die Präsentation zum Download bereit:

Link auf den sehr interessanten Vortrag: „Mergi“ die Geschichte eines jungen Gänsesägers

Uebersicht ueber den OOe landesweiter Kormoranbestand

Kampf gegen Windmühlen

Der Vergleich von uns Fischern mit Don Quijotes der einen erfolglosen Kampf gegen die Windmühle(n) führte, ist hier leider sehr passend. Auch die „Windmühlen“ für unsere Fische nehmen permanent zu. Einer häufigen Interpretation zufolge war das 17. Jahrhundert von diesem ausweglosen Kampf des gnädigen Herrn gegen die gnadenlose Maschine fasziniert, weil der rasante technische Fortschritt damals den Machtverlust der Aristokratie vorantrieb. Die lächerliche Auflehnung des Junkers gegen Windmühlen war dafür das ideale Symbol.

Kormoran die „Großen“ – Gänsesäger die „Kleinen“

Attakieren die Kormorane die „Mutterfische“ in unseren größeren Flüssen und Seen des Salzkammergutes. Kommen in den letzten Jahren eine starke Verbreitung der Gänsesäger dazu, die sich auf den „Nachwuchs“ – auf Fische bis 20 cm spezialisiert haben. Hatten unsere heimische Fischarten, noch bis vor kurzen zumindest in den Nebenbächen noch die Möglichkeit sich fortzupflanzen und zu entwickeln, so werden diese in der Zwischenzeit die Nebenbäche der Traun und Ischl vom Fischotter leergefressen. Unter solchen Bedingungen ist es nicht verwunderlich, dass auch die Verpachtung von Fischereigewässer immer schwieriger wird. So sind jetzt die ersten Fälle bekannt, dass Gewässer nicht mehr verpachtet werden können, da eine Bewirtschaftung die mit viel Idealismus, Zeitaufwand und auch finanziellen Einsatz betrieben wird, nicht mehr möglich ist. Wie der Kampf von Don Quijotes. Es gibt immer weniger Idealisten, die versuchen in unserer Kulturlanschaft ein Gleichgewicht zu erhalten. Das Salzkammergut war bis jetzt eines weltweit sehr bekannte Fliegenfischer Region, Mit der Oberen Traun, seinen Nebenbächen und der Fischerei in den Salzkammergut Seen kamen viele Gäste um im Salzkammergut zu fischen. Diese Fremdenverkehrs – Attraktivität wird an Bedeutung verlieren, wenn es keine Äschen und Forellen mehr gibt. Das es auch sehr schwierig werden wird, mit „fischleeren“ Gewässern die Vorgaben der EU Wasserrahmenrichtlinen zu erreichen, bleibt auch ab zu warten.

Ökologisches Gleichgewicht?

Ein Ökosystem befindet sich im ökologischen Gleichgewicht, wenn sich sein Zustand ohne von außen einwirkende Störungen nicht verändert. Ist das ökologische Gleichgewicht an der Oberen Traun noch gegeben?

Die Natur wird das ja selbst richten?

Aber die Natur wird das ja selbstregeln: Jedoch Der Kormoran und Gänsesäger fliegt in das nächste Gewässer – um dieses leer zu fressen. Unsere heimischen, genetischen Populationen von Äschen, Forellen & Co die ihren Ursprung im Salzkammergut haben sind jedoch nicht mehr reproduzierbar. Hier findet auch die Lotka-Volerra-Regeln ihre Anwendung, in der es um die Räuber-Beute-Beziehungen geht ….

Lotka-Volterra-Regeln

Die Lotka-Volterra-Regeln, auch Lotka-Volterra-Gesetze oder nur Volterra-Regeln genannt, umfassen Regeln zur quantitativen Beschreibung der Populationsdynamik in Räuber-Beute-Beziehungen. Räuber-Beute-Beziehungen sind ein Teilaspekt der Nahrungsketten bzw. der Nahrungsnetze, die im Fachgebiet Ökologie analysiert werden. Der Fachbegriff Prädator umfasst neben den echten Räubern auch Parasiten, Parasitoide und Weidegänger. Die unten beschriebenen Modellbildungen in der Ökologie können im Prinzip auf alle vier Fälle angewendet werden. Ausgeschlossen sind für die Theorien dagegen alle Arten, die sich von toter organischer Substanz ernähren (z. B. Aasfresser, Detritusfresser, Destruenten), weil in diesem Falle keine biologische Reaktion der Beutepopulation erfolgen kann.

Populationsdynamik vs. Besatzmassnahmen

Diesen Thema werde ich mich noch gesondert widmen. Besonders interessant für die ökologische Analyse sind Systeme, in denen der Räuber die Dichte seiner Beute reguliert, oder in denen die Dichte von beiden zyklischen Schwankungen unterliegt. In der Regel beeinflussen dabei zahlreiche weitere Faktoren wie Nahrungsangebot, Klima, Raumkonkurrenz, Krankheitserreger, Parasiten, Stress und andere Räuber ebenfalls die Populationsgrößen. Da es sich gerade in dieser „Räuber-Beute-Beziehungen“ in einer Kulturlanschaft um ein Populationsdynamik handelt, die in einem eigenen Artikel – und ev. auch gleich in Relation zu fischereilichen Besatzmaßnahmen vs. Prädatorenfrassdruck zu durchdenken.

Kormoran nutzt Fische als Zwischenwirt

Leider ein sehr unappetitliche Thema. Im Kormoran leben Faden-, Saug- und Bandwürmer, deren Larven sich auf Fische und von dort auf den Menschen übertragen. Das berichten verschiedene Forschungseinrichtungen und Veterinärmediziner in verschiedenen Publikationen. Mann braucht dazu nur mal „googeln“ um hier die Fachartikel zu diesen Thema zu finden. Fest steht jedoch, dass durch die starke Vermehrung der Vögel der Parasitenbefall stark zugenommen hat. In der Literatur wird berichtet, dass über 90 % der Vögel befallen sind. In einem einzigen Vogel fand man bis zu Tausend Bandwürmer. Die Larven der Würmer nisten sich im Darm und in den Eingeweiden von beinahe allen Fischen ein und können beim Verzehr der Fische auf den Menschen übertragen werden. Bekannt sind insbesondere der Fischfinnenbandwurm und der Katzer, eine Fadenwurmart, die beim Menschen im Darm leben kann. Es wird gewarnt: da mit der massiven Zunahme der Kormorane auch gesundheitliche Risiken für den Menschen zunehmen, sollte in der Frage der Bestandsdichte ein Kompromiss gefunden werden.

Biodiversität

- Gleich zum Anfang appelliert ich an die Eigenverantwortung von Naturschützern – Naturschutz hört nicht an der Wasseroberfläche auf!

- Neben ökologischen und ökonomischen Gründen sprechen auch soziale, kulturelle und ethische Gründe für den Erhalt der Biodiversität.

- Als einzige Art verfügt der Mensch über die Fähigkeit, die Folgen seines Handelns zu reflektieren. Daraus erwächst ihm eine besondere Verantwortung für den Erhalt des Lebens – der Schöpfung – auf der Erde.

- Die Bewahrung der Schöpfung ist eine Verpflichtung für die von christlich-abendländischen Werten geprägte Gesellschaft.

- Besorgniserregend ist für mich der Rückgang der Bestände vieler Tier-und Pflanzenarten, wobei insbesondere auch die Fische betroffen sind.

Prospekte mit Spendenaufrufen flattern ins Haus für den sibirischen Tiger, für den Pandabaeren in China, für die Wale in den Ozeanen, für die Eisbaeren in der Arktis und andere Exoten.

- Bachforelle,

- Seeforelle,

- Äschen,

- Nasen,

- Barben

- und auch den vielen Kleinfischen,

- wie Schneider und

- Elritze die in den letzten Jahrzehnten auch still und heimlich verschwunden sind.

EU-Wasserrahmenrichtlinie

BIRDING: Praedatoren-Zaehlung 2012/2013

Diese Zählung wurde von Hr. Willi L., Fischereischutzorgan im Fischereirevier unterhalb der Kalkwerksbrücke, Bad Ischl durchgeführt. Hier im „Einflugbereich“ vom Traunsee her kommenden, unterhalb von Bad Ischl, bevor sich das Tal Richtung Hallstädtersee und Richtung Wolfgangsee teilt, ist eine Vogelzählung am besten durchführbar. Auch vom Zeitpunkt her, ist in den Morgenstunden, wenn die Prädatoren zum Frühstücken einfliegen, der bester Zeitpunkt für deren Zählung.

Vögel fressen mehr – als Fischer entnehmen

Auf Basis der gezählten Vögel, haben wir damit einen hochgerechneten Fisch Ausfall von:

- 163 Kormoran Tage x a‘ 400 g = …………………….min. 65,2 Kg/Kormoran

- 183 Gänsesäger Tage x a‘ 300 g = ………………….min. 54,9 Kg/Gänsesäger

Es sei vermerkt, dass wir mit unseren Jahreskartennehmern an der Ischler Traun eine geringere Fisch Entnahme p.a. haben, wie wir an die Vögel verfüttern. Auch der von der OÖ Landesfischereiverband jährlich geförderte Äschenbesatz, deckt vermutlich den Hunger der Vögel nur anteilig.

BIRDING: Prädatoren-Zählung 2005/2006

Parallel zu den Untersuchungen und Erhebungen durch das IGF – (Institut für Gewässerökologie und Fischereibiologie, Scharfling) wurde vom Bewirtschafter und den ÖBF eine Fischprädatoren-Zählung (Schwerpunkt: fischfressende Vögel -Kormoran, Gänsesäger und Reiher) über das Winterhalbjahr 2005/2006 vorgenommen.

Im Gegensatz zur mittleren und unteren Traun tritt der Kormoran im Bereich Bad Ischl (Stadtrevier) nur sporadisch auf. Erst seit 2011/2012 verstärkt und auch im Stadtgebiet – oberhalb Promenade bis Kaltenbachmündung. Hier stellt vielmehr der in den letzten Jahren zunehmende Bestand an Gänsesägern einen zunehmenden Einfluss auf den Fischbestand dar – vor allem für die ersten beiden Jahrgänge der Wirtschaftsfische und auch für Koppen, wie Ergebnisse aus der Schweiz zeigen (Escher 2004). Die Ergebnisse der von Herrn Hubert A. im Winter 2005 / 2006 regelmäßig durchgeführten Zählungen sind in Abbildung dargestellt.

Lebensräume für Artenvielfalt

Wasser ist Leben – Im Wasser aber immer weniger Leben

Fischrückgang vs. Fangrückgang

- Fangrückgang und Bestandesrückgang.

Fischen ist mehr als Fische fangen

Resümee

Es ist zutiefst frustrierend, wenn man sich mit großem Engagement und viel Arbeit für den Schutz unserer Gewässer und ihrer Artenvielfalt einsetzt, aber gleichzeitig auf Unverständnis stößt oder sogar mit sogenannten „Quasi-Naturschützern“ konfrontiert wird. Das ist eine zusätzliche, oft unterschätzte Hürde.

Die Herausforderungen im Detail

Dein Punkt unterstreicht mehrere Schwierigkeiten, die über die rein ökologischen Probleme hinausgehen:

- Der „Prädatoren“-Anstieg in der Debatte: Du triffst den Nagel auf den Kopf. Während sich die Vogel-Population erfreulicherweise erholt haben – hat die Anzahl Fischarten, die Schutzbemühungen brauchen würden, potenziell zu.

- Fehlendes Verständnis für komplexe Zusammenhänge: Viele Menschen sehen nur einen Teil des Bildes. Sie verstehen vielleicht, dass eine bestimmte Art geschützt werden muss, aber nicht, wie sich dies auf ein gesamtes Ökosystem auswirkt oder welche negativen Folgen invasive Arten haben. Das Wissen über ökologische Zusammenhänge, wie etwa die Auswirkungen auf die Fortpflanzung, ist oft nicht vorhanden oder wird unterschätzt.

- Die „Quasi-Naturschützer“-Problematik: Diese Gruppe ist besonders tückisch, da sie sich oft selbst als Umweltschützer wahrnimmt, aber möglicherweise nur einen sehr begrenzten oder ideologischen Blick auf Naturschutz haben. Das führt zu:

- Emotionaler statt faktenbasierter Diskussion: Argumente basieren oft auf Emotionen oder idealisierten Vorstellungen statt auf wissenschaftlichen Erkenntnissen und praktischer Erfahrung.

- Ablehnung notwendiger Managementmaßnahmen: Wenn etwa eine Reduktion einer bestimmten Art aus ökologischen Gründen notwendig wäre (z.B. beim Gänsesäger), stoßen solche Maßnahmen oft auf heftigen Widerstand, selbst wenn sie dem Erhalt der Artenvielfalt dienen.

- Mangelnde Kompromissbereitschaft: Der Schutz der Artenvielfalt erfordert oft pragmatische Lösungen und Kompromisse, die von diesen Gruppen abgelehnt werden.

- Der enorme Arbeitsaufwand: Der Schutz unserer Gewässer ist eine große, mühsame und zeitintensive Arbeit. Von der Gewässerpflege über das Monitoring bis hin zur Aufklärung – das alles erfordert enormen Einsatz, und wenn dann noch Unverständnis dazukommt, ist das doppelt demotivierend.

Was tun gegen das Unverständnis?

Es ist keine leichte Aufgabe, aber hier sind einige Ansatzpunkte:

- Gezielte Aufklärungsarbeit:

- Fokus auf Fakten: Welche Probleme invasive Arten verursachen (z.B. Nahrungsmangel für Fische). Nutzt klare Beispiele und Zahlen.

- Beispiele aus der Praxis: Dokumentiert eure Arbeit und deren Erfolge (oder die Folgen des Nichtstuns). Videos oder Fotos können hier sehr wirkungsvoll sein.

- Zielgruppengerechte Kommunikation: Passt die Botschaft an, je nachdem, ob ihr mit Anglern, Politikern oder der breiten Öffentlichkeit sprecht.

- Dialog suchen: Versucht, auch mit den „Quasi-Naturschützern“ ins Gespräch zu kommen. Manchmal lassen sich Missverständnisse durch direkte Kommunikation ausräumen. Bleibt ruhig und sachlich, auch wenn es schwerfällt.

- Zusammenarbeit mit Wissenschaft und Behörden: Wenn eure Arbeit auf wissenschaftlichen Erkenntnissen basiert und von Behörden unterstützt wird, habt ihr stärkere Argumente. Sucht die Kooperation mit lokalen Forschungsstellen oder Umweltämtern.

- Erfolge sichtbar machen: Jeder noch so kleine Erfolg in der Gewässerpflege oder bei der Bekämpfung invasiver Arten stärkt eure Position und motiviert.

- Netzwerke bilden: Der Austausch mit anderen, die ähnliche Herausforderungen haben, kann sehr hilfreich sein. Gemeinsam ist man stärker.

Es erfordert viel Geduld und Resilienz, aber unsere Arbeit ist für die Zukunft unserer heimischen Gewässer von entscheidender Bedeutung.

Es ist eine große, mühsame und zeitintensive Arbeit und Herausforderung, aber der Schutz unserer heimischen Gewässer und ihrer Artenvielfalt ist von entscheidender Bedeutung.

Quellen

- Fischbestandsaufnahme der Traun bei Bad Ischl 2005 und 2008 – Institut für Gewäserökologie und Fischereibiologie, Scharfling (im Auftrag der ÖBF)

- Kormoranstatistik – OÖ Landesfischereiverband

- Lotka-Volterra-Regeln – wikipedia

Weitere Informationen

Gott schütze diesen Erdball, die Elefanten, die Wale, die gemeine Fledermaus…

Gott schütze sie alle – vor uns! . . .und bitte auch die Äsche und die Bachforelle . . .

Zitat: Dieter Hildebrandt (mit Ergänzung von mir)