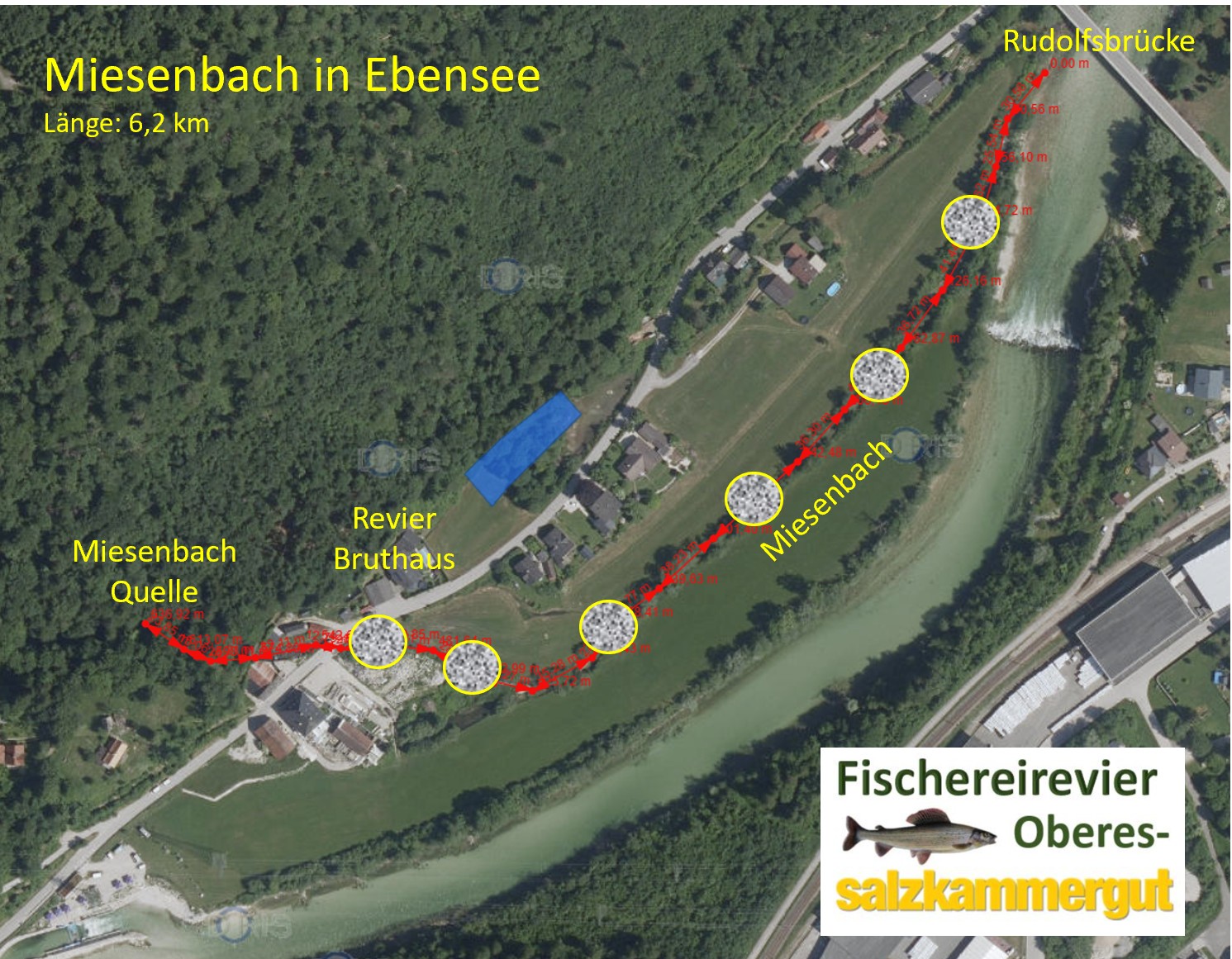

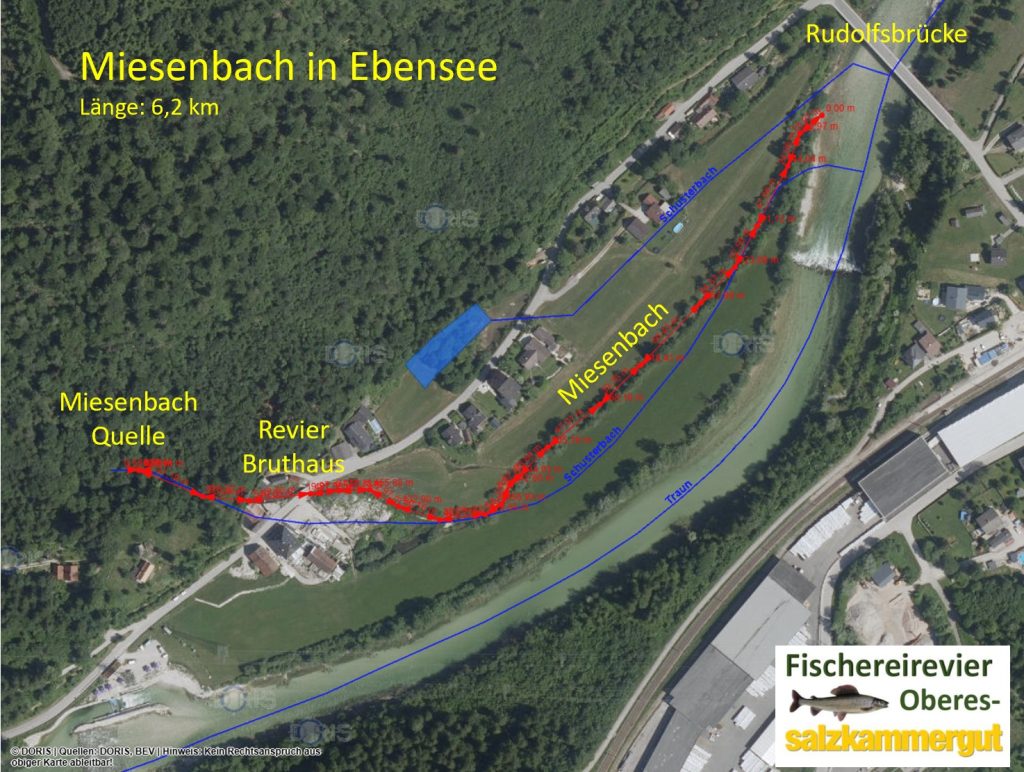

Auf der Suche nach kleinen überschaubaren Projekten, die nicht viel Kosten, jedoch einen großen Nutzen auf das Gewässersystem haben könnten, möchte ich unter „Vision“ sammeln um ggf. einen Backlog solcher Projekte zu haben, wenn wir die Mittel dazu hätten um diese umsetzen zu können. Der Miesenbach in Ebensee – ein kleines Juwel für die Fischfauna der Oberen Traun! Es wäre mit wenig Aufwand und Kosten das Potenzial des Miesenbach als Laichhabitat zu verbessern. Die Idee ist, mit gezielten Kieszugaben die Eigenreproduktionsfähigkeit der Salmoniden, insbesondere der Äsche, zu fördern, ist absolut vielversprechend und ökologisch sehr wertvoll.

Wir haben dazu die Situation analysiert: Die fehlenden Querbauwerke im Auslaufbereich in die Traun sind ein großer Vorteil. Jedoch die geringe Geschiebedynamik erfordert in der Tat unterstützende Maßnahmen, um geeignete Laichplätze zu schaffen bzw. diese zu verbessern.

Die bewährte Methode mit gewaschenem 16/32er Schotter und dem Einsatz eines Dumpers wäre sehr praktikabel und effizient, gerade für einen kürzeren Bach wie den Miesenbach. Solche gezielten Eingriffe können tatsächlich mit relativ geringem Aufwand eine große positive Wirkung entfalten.

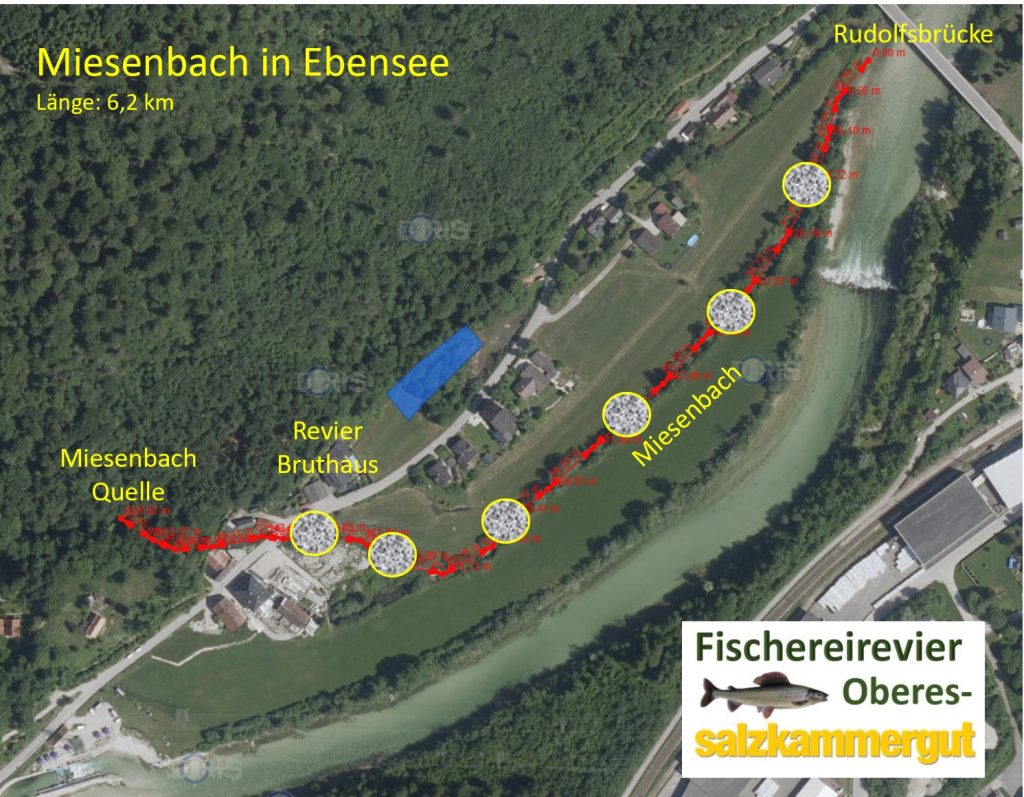

Ebenseer Miesenbach

Länge Miesenbach: ca. 6.200 Meter

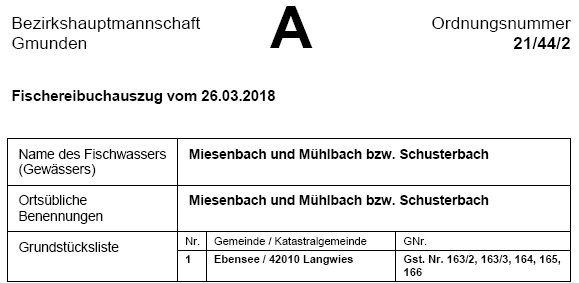

Fischbuch Nummer: 21/44/2

Für uns sind durch den Betrieb des Bruthauses in der Miesen Bach Mühle der Miesen Bach- und die Schusterbachquelle von Interesse. Auch wird es in den nächsten Jahren wichtig sein, die Wasserführung (Schüttung) zu verfolgen. Jedenfalls haben die hydrochemischen Beprobungen bei der Miesenbach- und der Schusterbachquelle für die Forscher interessante Ergebnisse gebracht. Die beiden Quellen fielen aufgrund ihrer vergleichsweise hohen Chlorid- und Natrium-Werte auf, welche auf das Vorkommen von Evaporiten im Einzugsgebiet hinweisen. Da bei diesen beiden eng benachbarten Quellen die Schüttung und der Lösungsinhalt in gleicher Weise auf die Niederschlagsverhältnisse reagieren, wird daraus geschlossen, dass die Schusterbachquelle einen zum System der Miesen Bach Quelle gehörenden Überlauf darstellt.

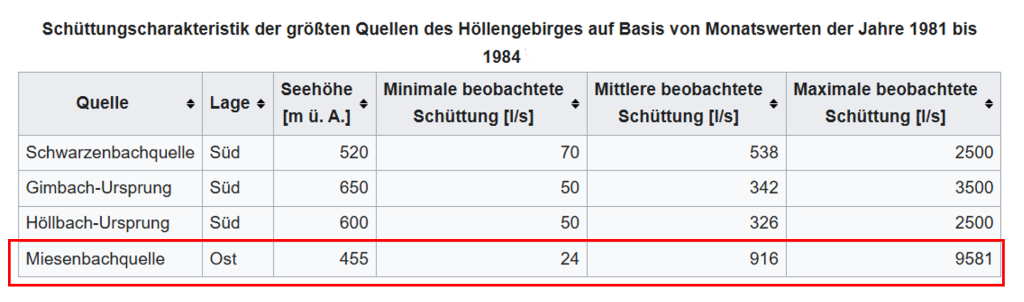

Der tiefgründig verkarstete Wettersteinkalk des Höllengebirges entwässert unterirdisch. Die meisten und sehr ergiebigen Karstquellen gibt es am Süd Fuß, nur wenige am Nord Fuß.

Einige Aspekte, die bei der Umsetzung vielleicht noch bedacht werden könnten, wären:

- Die genaue Auswahl der Standorte für die Laichplätze und Kiesdepots: Hier wäre es sinnvoll, Bereiche mit geeigneter Strömung und Gewässertiefe zu identifizieren, die von den Fischen bevorzugt werden. Auch die Nähe zu potenziellen Ruhezonen könnte eine Rolle spielen.

- Die Menge und Verteilung des Kieses: Eine fachkundige Einschätzung der benötigten Menge und der optimalen Verteilung im Bachbett wäre ratsam, um sowohl Laichhabitate zu schaffen als auch die natürliche Gewässerstruktur zu berücksichtigen.

- Materialbedarf: Bei 6 Laichplätzen mit einer Größe von 5×5 Meter und einer Höhe von 0,2 Meter + Reserven als Kies-Depot zum Nachbessern, würde dies einen Bedarf von ca. 30-35 m3 16/32 Schotter gewaschen ergeben. D.h. mit 4 LKW Fuhren könnte und mit einer Verteilung durch einen Dumper, könnte man hier kurzfristig eine so wichtige Laichplatz Verbesserungen durchführen.

- Die Beschaffenheit des eingebrachten Materials: Gewaschener Schotter ist ideal, um feine Sedimenteinträge zu minimieren. Es sollte jedoch auch darauf geachtet werden, dass das Material keine schädlichen Substanzen enthält.

- Mögliche Genehmigungen: Je nach den lokalen Bestimmungen und dem Schutzstatus des Gewässers könnten eventuell Genehmigungen für solche Eingriffe erforderlich sein. Es wäre ratsam, sich im Vorfeld bei den zuständigen Behörden zu informieren.

- Langfristige Beobachtung: Nach der Einbringung des Kieses wäre es spannend zu beobachten, wie die Fische die neuen Strukturen annehmen und wie sich die Reproduktionserfolge entwickeln.

- Erfolgskontrolle: Um den Erfolg von Maßnahmen zu Messen ist ein Nachfolgendes Monitoring mit einer visuellen Bestandsaufnahme im Brütlingstadium oder auch eine punktuelle Elektrobefischung erforderlich und zu in den Folgejahren zu beobachten und zu dokumentieren.

Solche Initiativen auf lokaler Ebene sind enorm wichtig für den Schutz und die Förderung unserer heimischen Fischbestände. Es werden dazu in den nächsten Gespräche mit den verantwortlichen Stellen geführt werden um für die Winterperiode 2025-2026 ein Projekt zu planen und die Durchführung der Maßnahme zu versuchen.

Weitere Informationen

Befestigungen und Sohlschwellen sollten deshalb entfernt werden. Zusätzlich würde eine Reduzierung der Schwebstoffeinträge aus der Landnutzung für eine längere Funktionsdauer der Kieslaichplätze sorgen.

Diese Veränderungen sind in unserer dicht bebauten Kulturlandschaft nicht überall und vor allem nicht von heute auf Morgen zu verwirklichen. Trotzdem kann den Kieslaichern geholfen werden, denn ihre Laichplätze lassen sich restaurieren.

„Nachhaltige Entwicklung bedeutet: den Bedürfnissen heutiger Generationen zu entsprechen, ohne die Möglichkeit künftiger Generationen zu gefährden. Zitat im Lexikon der Nachhaltigkeit, Brundtland Bericht, 1987