Der Spätsommer im Salzkammergut ist eine wahre Augenweide. Die Natur zeigt sich von ihrer schönsten Seite, bevor sie sich langsam in ihr herbstliches Kleid hüllt. Die Flussauenlandschaften sind zu dieser Jahreszeit besonders reizvoll und laden zu ausgedehnten Reviergängen mit der Fliegenrute ein.

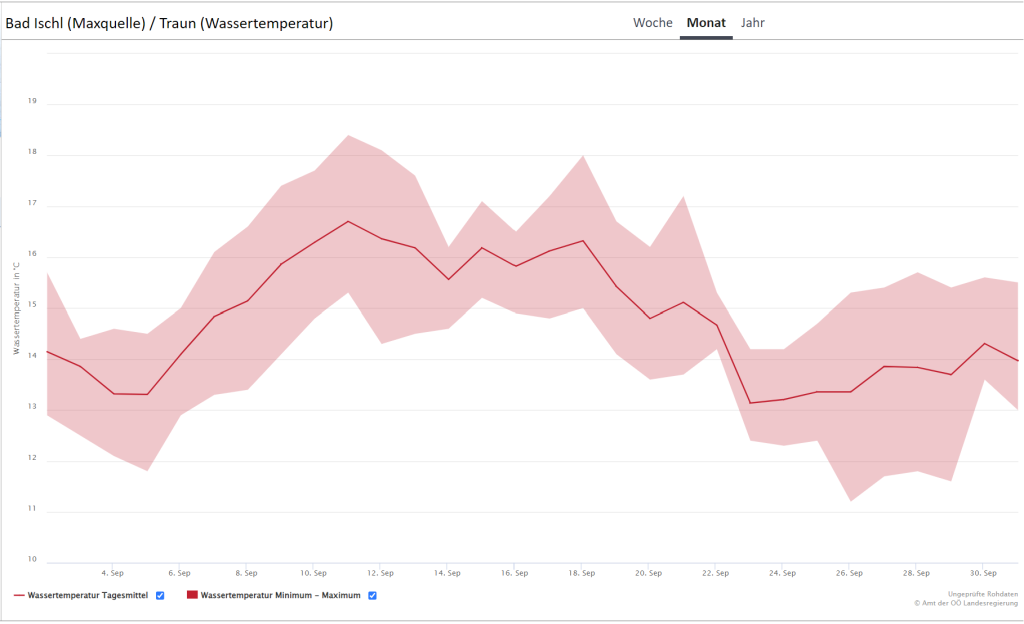

Wobei die wärmeren Temperaturen im September bestätigen einmal mehr den langfristigen Trend zur Klimaerwärmung. Es ist bedauerlich, dass die Realität oft erst dann wahrgenommen wird, wenn sie direkt vor unserer Haustür steht und vielleicht merken wir „Fischer“ die Auswirkungen direkter, als so manche andere.

Hier sind ein paar weitere Gedanken, die Sie vielleicht interessieren:

Biodiversität: Die Klimaerwärmung kann die Artenvielfalt gefährden, da sich viele Pflanzen und Tiere nicht schnell genug an die veränderten Bedingungen anpassen können.

Fischregionen verschieben sich: War bis 1985 die Äschenregion bis zur Ischl-Mündung angegeben, so ist diese in der Zwischenzeit bis nach Steeg in Bad Goisern aufgestiegen und hat die Bachforellenregion nach weiter oben verlagert.

Naturphänomene: Die wärmeren Temperaturen können zu veränderten Naturphänomenen führen, wie z.B. früher blühenden Pflanzen oder einem längeren Vegetationszeitraum. Auch bei der Laichzeit der Bachforellen konnten wir speziell im Herbst und Winter 2023 eine signifikante Verschiebung feststellen.

Wasserhaushalt: Ein veränderter Wasserhaushalt kann sich auf die Wasserqualität der Seen und Flüsse auswirken und zu Trockenperioden oder stärkeren Niederschlägen führen. Auch wird durch die Austrocknung der Altarme und auch in den Gebirgsbächen beobachten wir diese Veränderung, dass uns das Wasser ausgeht und damit den Bachforellen der Lebensraum.

Der Spätsommer ist wirklich eine wunderbare Zeit, um die Schönheit des Salzkammerguts zu genießen. Die Farbenpracht der Natur, die klare Luft und die angenehmen Temperaturen laden geradezu zu einer ausgedehnten Fliegenfischerei ein.

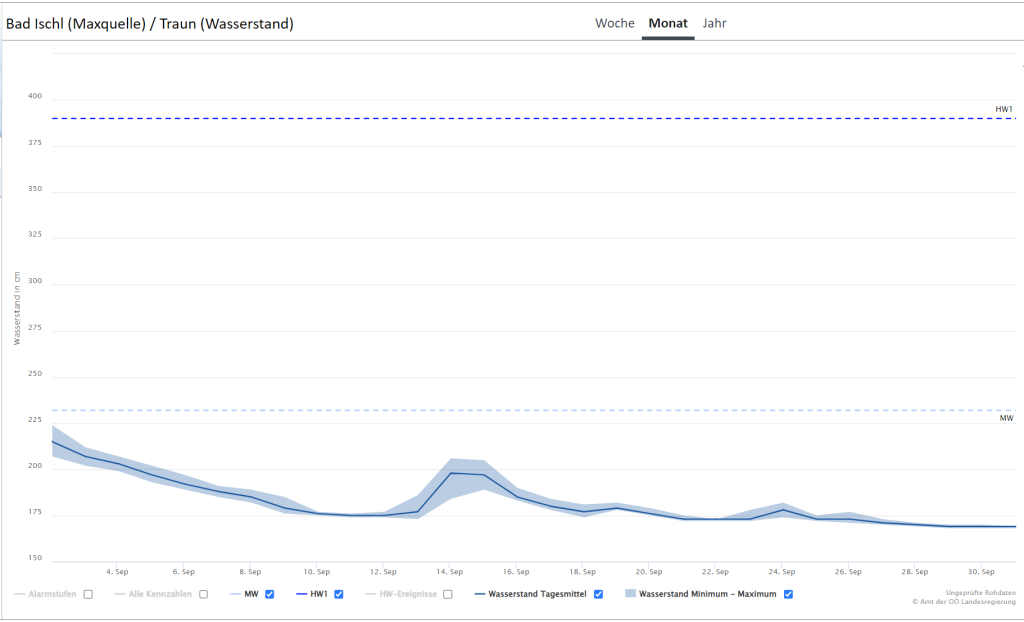

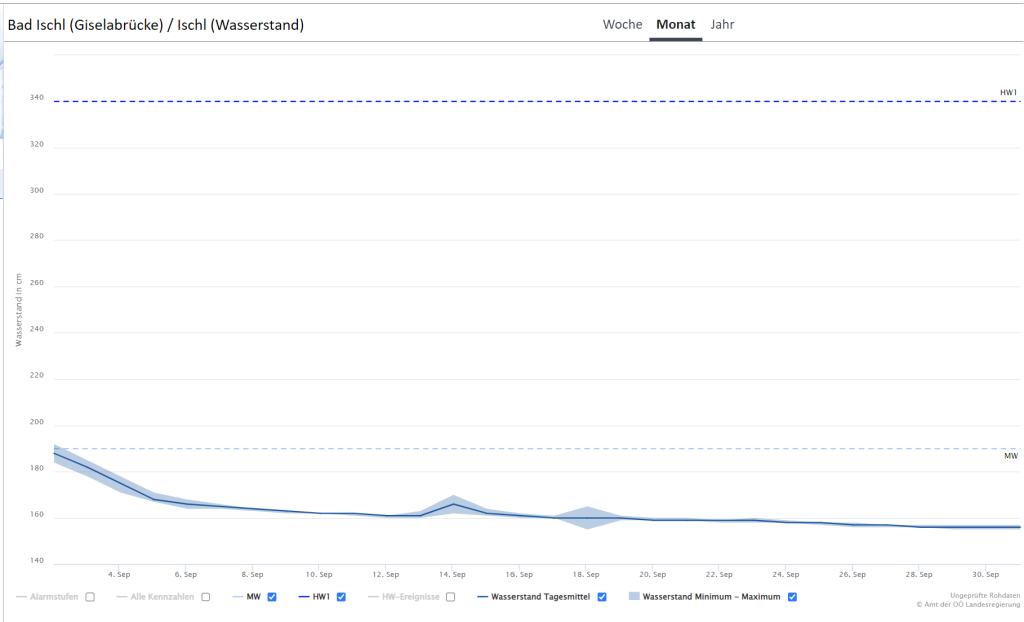

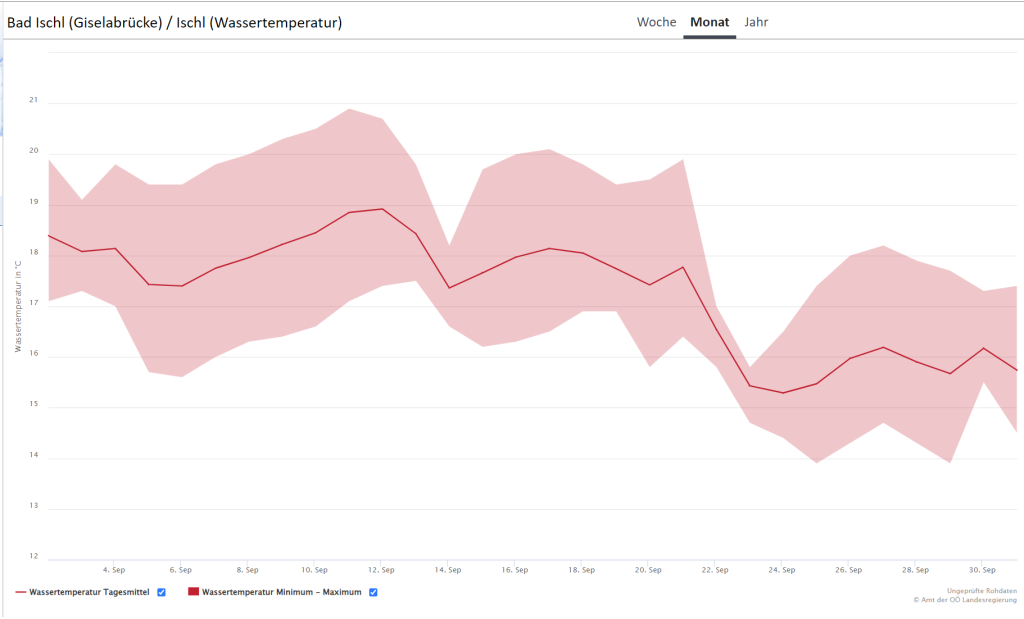

Wasserstände- und Temperatur

Wassermangel

Unsere Bedenken hinsichtlich des Wasserhaushalts und der Auswirkungen auf die Fischerei sind absolut berechtigt. Die Veränderungen, sind ein deutliches Zeichen dafür, wie sich der Klimawandel in Verbindung mit menschlichem Einfluss auf unsere Ökosysteme auswirkt.

- Nachhaltige Wasserbewirtschaftung: Eine umsichtige Bewirtschaftung der Wasserressourcen ist dringend erforderlich. Dazu gehören Maßnahmen wie die Reduzierung des Wasserverbrauchs in Landwirtschaft und Industrie, die Optimierung von Bewässerungssystemen und die Renaturierung von Feuchtgebieten.

- Schutz der Uferzonen: Intakte Uferzonen dienen als natürliche Filter und können dazu beitragen, das Wasser in der Landschaft zu halten.

- Renaturierung von Bächen und Flüssen: Durch die Renaturierung können die Selbstreinigungskräfte der Gewässer gestärkt und der Lebensraum für viele Arten verbessert werden.

- Anpassung der Fischerei: Fischer müssen sich an die veränderten Bedingungen anpassen und möglicherweise ihre Fangmethoden und -zeiten anpassen.

12. September 2023 – Lahnstein Altarm wasserlos

Beobachtungen decken sich mit den Befürchtungen vieler Experten

Die aktuellen Situation rund um Gewässerrenaturierungen und Hochwasserschutzmaßnahmen wirft einige wichtige Fragen auf. Lassen Sie uns die einzelnen Aspekte genauer beleuchten:

- Schnelle Abflussmengen: Ein schneller Abfluss führt dazu, dass das Wasser nicht lange genug in der Landschaft verbleibt, um in den Boden einsickern und Grundwasser bilden zu können.

- Sinkende Grundwasserspiegel: Ein niedriger Grundwasserspiegel hat direkte Auswirkungen auf die Wasserversorgung von Bächen, Flüssen und Seen.

- Trockenfallende Gewässer: Trocken gefallene Gewässer bedeuten nicht nur den Verlust wertvoller Lebensräume für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten, sondern auch eine Einschränkung der biologischen Vielfalt.

- Vorgezogene Niedrigwasserphasen: Frühere Niedrigwasserphasen stellen eine zusätzliche Belastung für die Ökosysteme dar und können zu erheblichen Problemen für die Fischerei führen.

Die Ambivalenz von Altarmen

- Ökologischer Wert: Altarme sind wertvolle Lebensräume, die eine hohe Artenvielfalt beherbergen. Durch eine Öffnung können sie wieder an den Hauptfluss angebunden werden und somit ökologische Funktionen zurückgewinnen.

- Hochwassergefahr: Eine ungeplante oder schlecht durchgeführte Öffnung eines Altarms kann jedoch unter bestimmten Bedingungen zu einer erhöhten Hochwassergefahr führen, wenn der Altwasserbereich nicht ausreichend dimensioniert ist oder wenn die Verbindung zum Hauptfluss zu groß ist.

- Konkurrierende Ziele: Die Forderung nach mehr Natur und Ökologie einerseits und der Schutz vor Hochwasser andererseits stehen oft im Widerspruch zueinander.

- Finanzielle Mittel: Die verfügbaren finanziellen Mittel sind begrenzt, sodass oft Kompromisse gefunden werden müssen. Es werden daher durchaus Gelder, die für Renaturierungen gedacht sind, oft für Hochwasserschutzmaßnahmen verwendet und es zeigt, dass es hier offenbar zu einer Vermischung von Zielen kommt. Wenn es Renaturierungsprojekte mit begleitenden Hochwasserschutzmaßnahmen sind, dann sollen diese auch so geplant und gebaut werden, dass sie einen ökologischen Mehrwert und Nutzen bringen und nicht mehr vernichten, als wenn diese nicht umgesetzt würden.

- Bürokratie: Oftmals sind komplexe Genehmigungsverfahren und bürokratische Hürden zu überwinden, die die Umsetzung von Renaturierungsmaßnahmen erschweren.

Mögliche Lösungsansätze

- Nachhaltige Wasserbewirtschaftung: Eine umsichtige Bewirtschaftung der Wasserressourcen ist dringend erforderlich. Dazu gehören Maßnahmen wie die Reduzierung des Wasserverbrauchs in Landwirtschaft und Industrie, die Optimierung von Bewässerungssystemen und die Renaturierung von Feuchtgebieten.

- Bau der Hochwasserschutzmaßnahmen, die eigentlich auch eine ökologische Funktion haben sollten, dass diese so konzipiert und geplant werden, dass diese nicht mehrmals pro Jahr trockenfallen. Gleichzeitig können diese Uferzonen bei Hochwasser als natürliche Retentionsräume dienen und somit das Risiko von Überschwemmungen mindern.

- Schutz der Uferzonen: Intakte Uferzonen dienen als natürliche Filter und können dazu beitragen, das Wasser in der Landschaft zu halten.

- Renaturierung von Bächen und Flüssen: Durch die Renaturierung können die Selbstreinigungskräfte der Gewässer gestärkt und der Lebensraum für viele Arten verbessert werden.

- Anpassung der Fischerei: Fischer müssen sich an die veränderten Bedingungen anpassen und möglicherweise ihre Fangmethoden und -zeiten anpassen.

- Die Doppelrolle von Uferzonen

- Beschattung und Kühlung: Uferzonen mit Bäumen und Sträuchern spielen eine entscheidende Rolle für die ökologische Gesundheit von Gewässern. Sie spenden Schatten, kühlen das Wasser, stabilisieren die Ufer und bieten Lebensraum für zahlreiche Arten.

Zusammenarbeit ist der Schlüssel

Um diese komplexen Herausforderungen zu bewältigen, ist eine enge Zusammenarbeit zwischen Wissenschaftlern, Politikern, Landwirten, Fischern und anderen Interessengruppen erforderlich. Nur gemeinsam können wir nachhaltige Lösungen finden, um den Wasserhaushalt zu schützen und die Auswirkungen des Klimawandels abzumildern.

Weitere Informationen

„Unsere Fische sind in Not: ihr Lebensraum wird bedroht, Prädatoren nehmen überhand und der Klimawandel setzt ihnen zu.“ Zitat von Maike aus Printerest