Die fischereiliche Beurteilung über das September 2024 Hochwasser kann man erst nach Einschätzung von ggf. merklichen Veränderungen in der Fischerei machen. Gleich vorweg gesagt sei vermerkt, dass unsere Fische mit Hochwasser umgehen können, wenn es nicht zusätzliche Begleitereignisse wie Stauraumspülungen, Hangrutschungen, starke Feinsedimente-Belastung und Kolmatierungen oder andere ergänzende Katastrophen gibt, die den Lebensraum Wasser gefährden und zusätzlichen Stress für die Fische verursachen.

Hochwasser Mitte September 2024

Spezielle Wetterlagen wie beim Hochwasser Mitte September 2024 bringen durch die menschlich verursachte Klimaerwärmung angeblich um durchschnittlich sieben Prozent mehr Regen als in vorindustrieller Zeit, und in Zukunft ist eine weitere Zunahme zu erwarten.

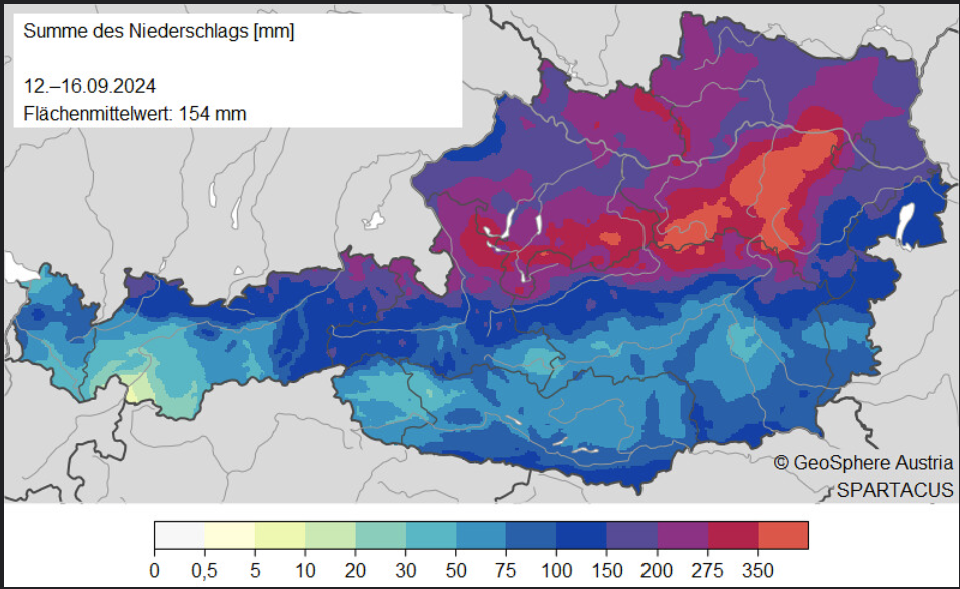

Die Wetterlage Mitte September 2025 brachte in Österreich extrem große Regenmengen. Von 12. bis 16. September regnete es im Großteil Österreichs mehr als 100 Millimeter. Regional waren es zwischen 300 und knapp über 400 Millimeter. Damit gab es in wenigen Tagen zwei bis fünf Mal so viel Niederschlag wie in einem durchschnittlichen gesamten September und die GeoSphere Austria registrierte an vielen Wetterstationen neue Höchstwerte bei den Tages- und Mehrtagessummen.

Quelle: GeoSphere Austria

Oberliga zumeist wenig betroffen

Das Hochwasserereignis im September 2024 war zweifellos ein einschneidendes Ereignis für viele Regionen Österreichs. Die extremen Wetterbedingungen und die damit verbundenen Schäden haben gezeigt, wie verheerend die Auswirkungen solcher Naturkatastrophen sein können. Im Salzkammergut, quasi in der „Oberliga“ sind wir aus verschiedenen Gründen und zumindest im Bereich der Fischerei, mit einen blauen Auge davon gekommen.

- Auf der einen Seite hat die Abkühlung und das absinken der Schneefallgrenze auf unter 1.000 Meter geholfen, den Abfluss gering zu halten, bzw. auf einen längeren Zeitraum zu verteilen.

- Auf der anderen Seite, buffern unsere „Seen“, die als Rückhaltebecken dienen den Abfluss.

- Eine vorausschauende Wasserwirtschaft und möglicherweise bereits bestehende Hochwasserschutzmaßnahmen die in den letzten Jahrzehnten gebaut wurden, haben dazu beigetragen die Auswirkungen des Hochwassers abzumildern.

- Es ist nicht auszuschließen, dass auch ein gewisses Maß an Glück im Spiel war. Die genaue Verteilung der Niederschläge und die zeitliche Entwicklung des Ereignisses können entscheidend dafür sein, wie stark eine Region betroffen ist.

Fischerei Schäden

Die Fischerei im Salzkammergut ist ein wichtiger Wirtschaftszweig und ein Teil der regionalen Identität. Daher verfolgen wir, soweit möglich, welche konkreten Auswirkungen das Hochwasser auf die Fischbestände, die Gewässerqualität und die Infrastruktur der Fischerei hat.

Mögliche Auswirkungen auf die Fischerei könnten sein:

- Veränderungen der Wasserqualität: Durch erhöhte Sedimentation und den starken Eintrag von Feinsedimenten haben offensichtlich die Lebensbedingungen für Fische beeinträchtigt.

- Schäden an der Infrastruktur: Hangrutschungen, sowie massive Anlandungen und Schottertransport, mit begleitenden Räumungsarbeiten haben zur Verschlechterung der Fischereimöglichkeiten geführt. Das Fischteiche, Zuchtanlagen oder Boote durch das Hochwasser beschädigt worden sein, wurde nicht gemeldet.

- Veränderungen in der Fischfauna: Fischbrut und Jungfische wurden durch das Hochwasser vertrieben oder wurde in Altarme ausgespült, wo sie nach Rückgang vom Hochwasser verendet sind.

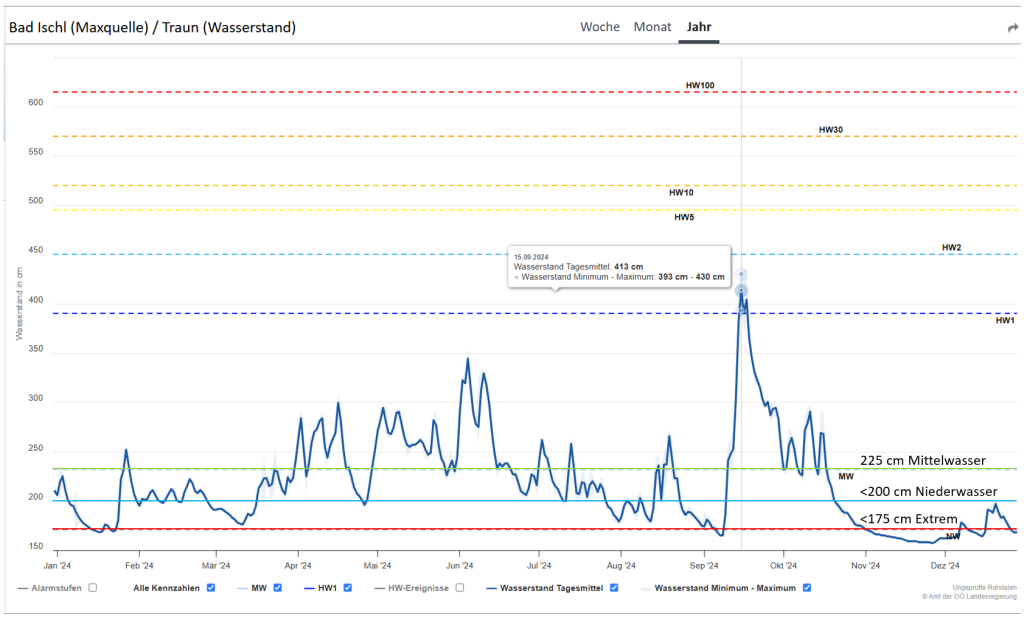

Pegel Maxquell

Ursachen für die starken Schwankungen

- Intensive Niederschläge: Kurzzeitig auftretende, aber heftige Regenfälle führen zu einem schnellen Anstieg des Wasserstandes in Flüssen und Bächen. Der Pegel Maxquell ist stark von der Wasserbringung vom Goiserer Weissenbach beeinflusst und auch die Seeklause in Steeg, öffnen automatisch ihre Tore und senkt den Seespiegel recht abrupt, wie das auch sehr deutlich an den starken Schwankungen zu sehen ist.

- Schneeschmelze: Insbesondere in den Frühlingsmonaten kann die Schmelze von Schneedecken zu einem erheblichen Anstieg des Wasserstandes führen.

- Gletscherschmelze: Die Gletscherschmelze sorgt in den Sommermonaten für einen stabilen Wasserabfluss, der die Trockenheit mildert. Schwindet der Gletscher, wird dieser Effekt schwächer. Es drohen häufigere und längere Trockenperioden, was sich negativ auf die Wasserqualität und die biologische Vielfalt auswirken wird.

- Trockenperioden: Länger anhaltende Trockenperioden führen zu einem Absinken des Grundwasserspiegels und damit auch des Wasserstandes in Flüssen. Die Veränderung des Abflussregimes wird auch Auswirkungen auf die Wasserversorgung haben.

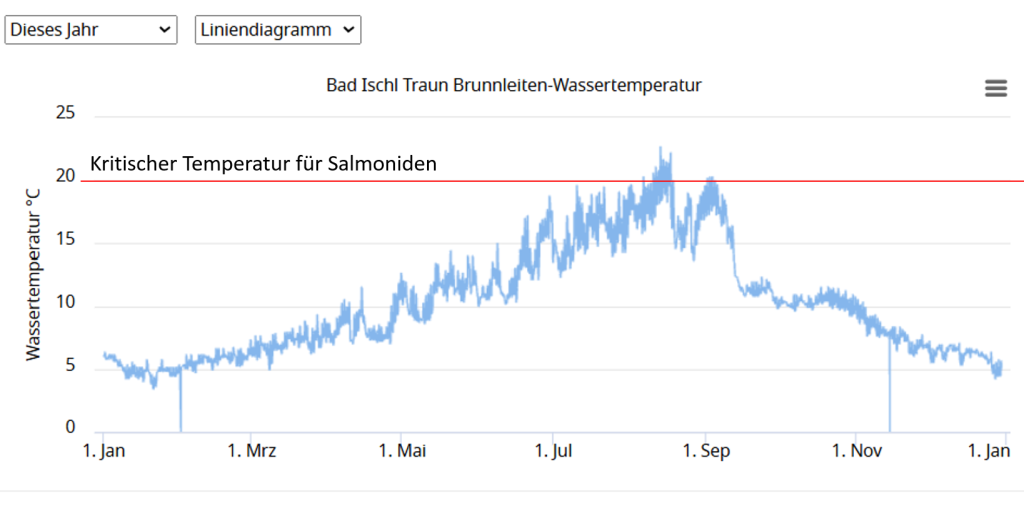

- Wassertemperatur: Gletscherwasser ist in der Regel kälter als Schmelzwasser oder Regenwasser. Mit dem Rückgang des Gletschers wird das Wasser in der Traun im Sommer wärmer, was sich auf die Zusammensetzung der Fischarten und die gesamte aquatische Lebensgemeinschaft auswirkt.

- Klima: Die Gletscherschmelze trägt zur globalen Erwärmung bei, indem gespeichertes Wasser freigesetzt wird.

- Regulierung von Wasserkraftwerken: Die Betriebsweise der Wasserkraftwerken hat ebenfalls Einfluss auf die Pegelstände der Traun, der Ischl und der Seen.

- Seespiegel: Der Hallstätter See ist eng mit dem Gletscher und der Traun verbunden. Sinkt der Gletscher, so verringert sich auch die Wasserzufuhr in den See. Dies kann zu einem Absinken des Seespiegels führen, was wiederum Auswirkungen auf einen geringeren Abfluss, die Schifffahrt, den Tourismus und die Uferbereiche hat.

- Veränderung der Artenzusammensetzung: Warmwasserliebende Fischarten können sich ausbreiten, während kaltwasserliebende Arten zurückgedrängt werden. Ein Verlust an Lebensräumen wie Kiesbänken oder Überwinterungsquartieren wird zum Rückgang bestimmter Fischarten führen.

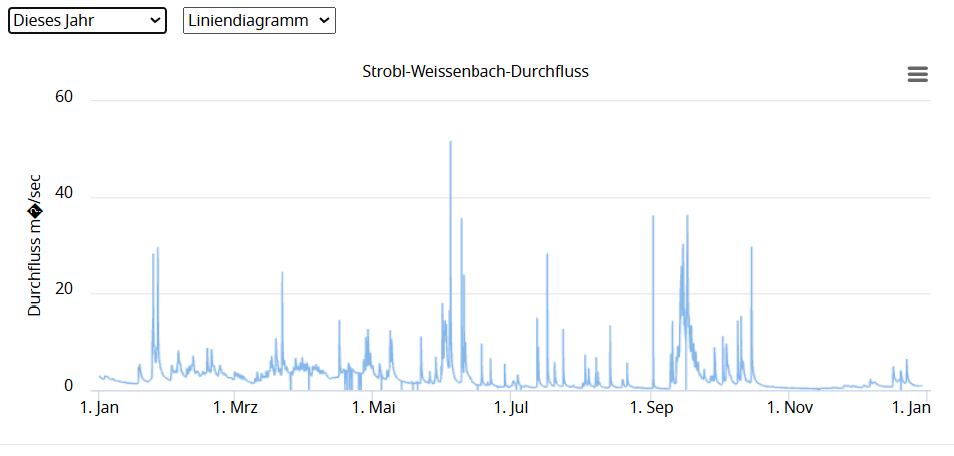

Pegel Strobler Weissenbach

Ein Hauptbeeinflusser der Wasserführung für die Ischl ist der Strobler Weissenbach. Dieser hat beim September Hochwasser 2024 mit 33,59 m3 zwar einen recht großen Anteil, war jedoch dieses mal nicht der Hauptwasserspender für die große Wasserführung der Ischl.

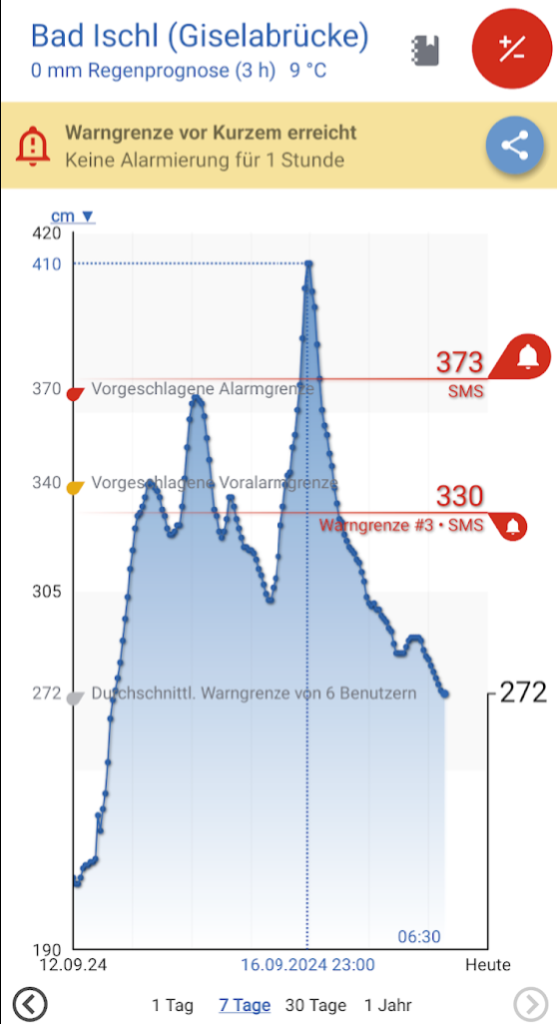

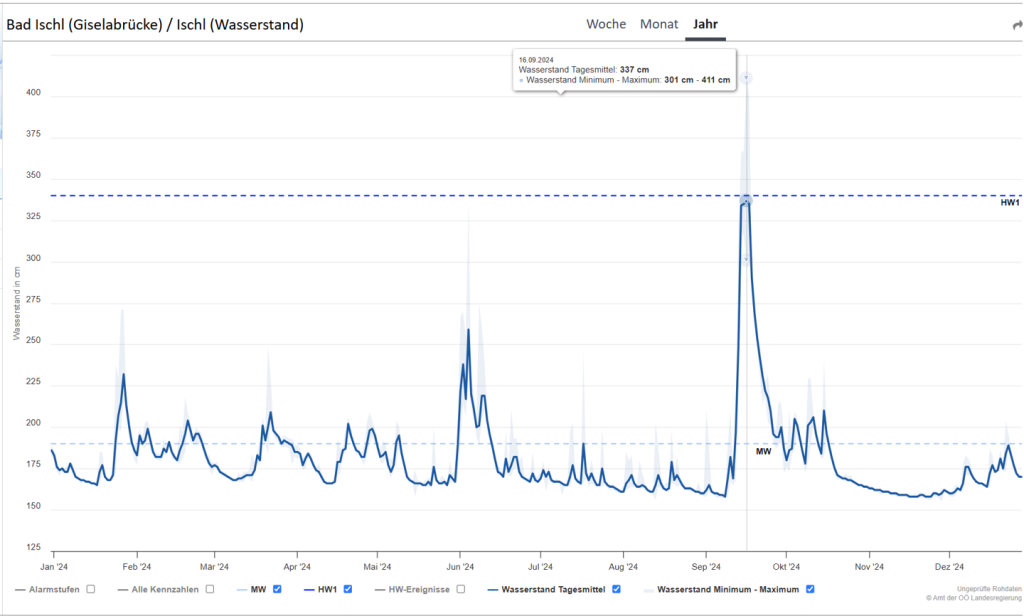

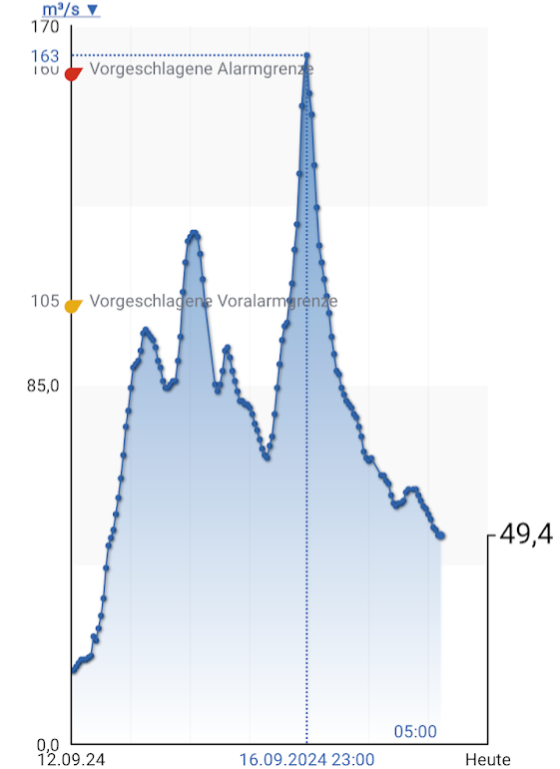

Pegel Ischl Giselabrücke

Unmittelbar oberhalb von Bad Ischl, wird bei der Giselabrücke der Pegel der Ischl gemessen. Beim Herbst Hochwasser 2024 war auch die Ischl der Shootingstar der Pegelstände. Vor allem war der Wolfgangsee Pegel innerhalb kurzer Zeit ordentlich angestiegen. Die Tatsache, dass die Ischl und der Wolfgangsee während des Herbsthochwassers 2024 so stark betroffen waren, ist ein deutliches Zeichen für die zunehmenden Auswirkungen des Klimawandels auf unsere Region. Was waren die Ursachen für den schnellen Anstieg der Pegelstände? Die steilen Hänge in der Region begünstigen einen schnellen Abfluss des Wassers in die Flüsse und Seen. Die Region um Bad Ischl und den Wolfgangsee wurde von außergewöhnlich starken und lang anhaltenden Niederschlägen getroffen. Dies führte zu einer massiven Erhöhung der Zuflüsse in die Ischl und den See. Durch vorherige Niederschläge waren die Böden bereits gesättigt, sodass ein großer Teil des Niederschlagswassers direkt in die Gewässer abfließen konnte. Die kühleren Temperaturen im Herbst führten zu einer geringeren Verdunstung, wodurch noch mehr Wasser in den Gewässern verblieb.

Neue Wehrbetriebsordnung beim Schlauchwehr Weinbach

Die Absenkung der Schlauchwehr beim Kraftwerk Weinbach aufgrund des erhöhten Abflusses der Ischl am 13. September 2024 ist ein interessanter Fall, der mehrere ökologische und technische Aspekte berührt. Die Änderung der Wehrbetriebsordnung von 77 m³/s auf 40 m³/s deutet auf eine außergewöhnliche Situation hin. Mögliche Gründe hierfür sind für den Kraftwerksbetreiber, die Möglichkeit in kürzeren Abständen eine Stauraumspülung durchzuführen. Was eine durchaus ökologisch bessere Situation für die Fische bedeutet, da diese jetzt eine kleinere Dosis abbekommen, gegenüber der alten, 77 m3 Variante.

Die neue Wehrbetriebsordnung ist eine wichtige Neuerung im Betriebsablauf des Kraftwerks und hat weitreichende Auswirkungen, insbesondere im Hinblick auf:

- Hochwassermanagement: Die WBO regelt das Absenken des Schlauchwehrs bei erhöhter Wasserführung (z.B. ab 40 m³/s). Dies dient dazu, den Stauraum zu „spülen“ und eine „Verdünnung“ zu ermöglichen.

- Sedimentmanagement: Ein zentraler Punkt der neuen WBO scheint der Umgang mit Sedimenten zu sein, die insbesondere aus dem Strobler Weißenbach in die Ischl gelangen. Durch das Absenken des Wehrs soll verhindert werden, dass sich zu große Mengen an Sedimenten im Stauraum ansammeln, was negative Auswirkungen auf das Ökosystem (z.B. Laichplätze, Trübung) hätte.

- Ökologische Aspekte: Die WBO berücksichtigt ökologische Belange, indem sie versucht, die negativen Auswirkungen von Sedimentfrachten auf die Gewässerökologie zu minimieren. Die Notwendigkeit eines „gesunden Geschiebes“ für Laichplätze wird hierbei explizit erwähnt.

Die Einführung einer neuen Wehrbetriebsordnung ist ein Schritt, um die komplexen Anforderungen des Hochwasserschutzes, der Energiegewinnung und des Umweltschutzes in Einklang zu bringen. Es bleibt abzuwarten, wie sich die neue WBO langfristig auf das Ökosystem der Ischl und des gesamten Einzugsgebiets auswirken wird und ob weitere Anpassungen notwendig werden.

Veränderungen

Umfangreiche Forschungsarbeiten wären notwendig, um die genauen Auswirkungen der Gletscherschmelze auf das Ökosystem der Traun und des Hallstätter Sees zu verstehen und geeignete Schutzmaßnahmen zu entwickeln.

Mögliche Maßnahmen

- Monitoring: Regelmäßige Überwachung der Wasserqualität, der Fischbestände und des Seespiegels.

- Schutzgebiete: Einrichtung von Schutzgebieten für besonders empfindliche Lebensräume.

- Renaturierungsmaßnahmen: Wiederherstellung von natürlichen Flussläufen und Uferbereichen.

- Klimaanpassung: Entwicklung von Strategien, um die negativen Auswirkungen des Klimawandels abzumildern.

- Wehrbetriebsordnung von der Seeklause und die damit verbundene Reguleirung des Hallstättersee gehört an die heutigen Gegebenheiten angepasst.

Dies ist ein sehr wichtiges und komplexes Thema, das detaillierte Studien in verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen erfordert.

1. Quantifizierung der Gletscherschmelze und ihrer Auswirkungen auf den Wasserhaushalt:

- Messung des Gletscherrückgangs: Regelmäßige Vermessung der verbleibenden Gletscher in den Einzugsgebieten von Traun und Hallstätter See (z.B. Dachsteingletscher). Dies beinhaltet die Bestimmung von Flächen- und Volumenverlusten.

- Abflussmodellierung: Entwicklung und Kalibrierung von hydrologischen Modellen, die den Einfluss der Gletscherschmelze auf den Wasserabfluss in der Traun und den Zuflüssen des Hallstätter Sees simulieren können. Dies würde Änderungen im saisonalen Abflussmuster, Spitzenabflüsse und Trockenperioden prognostizieren.

- Wassertemperatur: Untersuchung der Auswirkungen der Gletscherschmelze auf die Wassertemperatur in der Traun und im Hallstätter See. Kälteres Schmelzwasser könnte die thermischen Verhältnisse im See beeinflussen.

- Sedimenttransport: Analyse der Auswirkungen erhöhter Schmelzwassermengen auf den Sedimenttransport in den Flüssen und deren Eintrag in den Hallstätter See. Dies könnte zu Versandung und Veränderungen der Substratbedingungen führen.

2. Auswirkungen auf die Wasserqualität:

- Chemische Zusammensetzung: Untersuchung von Veränderungen in der chemischen Zusammensetzung des Wassers (z.B. pH-Wert, gelöste Sauerstoffkonzentrationen, Nährstoffgehalte, Schwermetalle) durch erhöhte Schmelzwasseranteile und möglicherweise freigesetzte Substanzen aus dem Gletschereis.

- Schwebstoffe: Messung und Analyse der Menge und Zusammensetzung von Schwebstoffen, die durch die Gletscherschmelze in die Gewässer gelangen.

3. Auswirkungen auf die aquatische Biodiversität:

- Fischpopulationen: Untersuchung der Auswirkungen von Änderungen der Wassertemperatur, des Abflussregimes und der Wasserqualität auf heimische Fischarten (z.B. Saiblinge, Forellen) im Hallstätter See und der Traun. Dies könnte die Laichgebiete, Nahrungsverfügbarkeit und Krankheitsanfälligkeit betreffen.

- Fischregionen: Wir hatten in den letzten 30-40 Jahren die erste Veränderung der Fischregionen an der Oberen Traun. War bis 1985-1990 die Äschenregion bis zur Ischl-Mündung geführt, hat diese die Bachforellen-Region bis zum Auslauf des Hallstättersee abgelöst und sogar die Koppentraun erreicht.

- Makrozoobenthos: Analyse der Zusammensetzung und Dichte von wirbellosen Bodentieren (Makrozoobenthos) als Indikatoren für die Gewässerqualität und die Gesundheit des Ökosystems.

- Phytoplankton und Zooplankton: Untersuchung von Veränderungen in der Zusammensetzung und Biomasse von Phytoplankton und Zooplankton im Hallstätter See, die die Basis der Nahrungskette bilden.

- Ufervegetation: Bewertung der Auswirkungen veränderter Wasserstände und Abflussdynamiken auf die Ufervegetation und die damit verbundenen Lebensräume.

4. Ökologische Resilienz und Anfälligkeit:

- Bestimmung von Schlüsselarten: Identifizierung von Arten, die besonders empfindlich auf die erwarteten Veränderungen reagieren könnten.

- Konnektivität der Lebensräume: Untersuchung, wie sich Veränderungen im Wasserhaushalt auf die Vernetzung von Lebensräumen und die Bewegung von Arten auswirken könnten.

- Störung der Ökosystemfunktionen: Analyse möglicher Störungen von wichtigen Ökosystemfunktionen wie Primärproduktion, Nährstoffkreisläufen und Selbstreinigungskapazität der Gewässer.

5. Sozioökonomische Auswirkungen und Schutzmaßnahmen:

- Tourismus: Bewertung der potenziellen Auswirkungen auf den Tourismus (z.B. Attraktivität des Sees, Möglichkeit zum Schwimmen, Fischen).

- Trinkwasserversorgung: Analyse der Auswirkungen auf die Trinkwasserversorgung, falls der Hallstätter See oder die Traun als Trinkwasserquelle dienen.

- Entwicklung von Anpassungsstrategien: Basierend auf den Forschungsergebnissen:

- Wassermanagementpläne: Entwicklung von Strategien zur Steuerung des Wasserhaushalts, z.B. durch Speicherbecken oder angepasste Nutzung.

- Renaturierungsmaßnahmen: Planung und Umsetzung von Maßnahmen zur Verbesserung der ökologischen Qualität der Gewässer, z.B. durch die Schaffung von Laichplätzen oder die Entfernung von Wanderhindernissen.

- Monitoringprogramme: Etablierung langfristiger Monitoringprogramme zur Überwachung der Auswirkungen der Gletscherschmelze und der Wirksamkeit von Schutzmaßnahmen.

- Sensibilisierung und Bildung: Informationskampagnen für die Öffentlichkeit, lokale Gemeinschaften und Entscheidungsträger.

Diese Forschungsarbeiten würden einen multidisziplinären Ansatz erfordern, der Limnologie, Hydrologie, Glaziologie, Ökologie, Geologie und möglicherweise sozioökonomische Studien umfasst. Eine enge Zusammenarbeit zwischen Universitäten, Forschungsinstituten, Behörden und lokalen Interessengruppen wäre entscheidend für den Erfolg.

Weitere Informationen

„Die einzige Quelle des Wissens ist die Erfahrung.“ Albert Einstein (1879-1955